【2025年おすすめ】福岡・博多の自費リハビリ完全ガイド|北九州・福岡・久留米・築後まで

1.はじめに

日本の人口構造はいよいよ深刻な高齢化時代を迎え、医療・介護の在り方が大きく変わろうとしています。脳卒中や整形外科疾患、神経難病など長期のリハビリテーションが必要とされる疾患は後を絶たず、患者数は加速度的に増加していくと見込まれます。ところが、現在の保険診療下のリハビリは、時間や日数制限など多くの制約を抱えており、十分な支援を受けられないままリハビリが打ち切られるケースも少なくありません。

この「リハビリ難民」問題に対し、保険診療の枠を超え、自由診療(自費)という形でリハビリを提供する施設が全国で急増しています。中でも、医療機関の集積度が高く、独自の発展を遂げている福岡県は、全国的にも注目されるマーケットとなっているのです。脳卒中リハビリの専門センターや、ロボット・VR技術を活用した先端的な施設が次々と誕生し、保険内リハとは一線を画した高度なサービスを提供し始めています。

本記事では、福岡県内の自費リハビリ市場を多角的に分析し、医療従事者の皆様にとって有用な情報をまとめました。「料金相場」「対象となる症例」「リハビリ技術の最新動向」「地域特性」「今後の課題や展望」などを総覧できる構成となっています。ここで紹介する福岡の事例は、日本のリハビリテーションの行方を占うヒントにもなり得ます。どうぞ最後までお付き合いください。

2.福岡における自費リハビリ市場の全体像

2-1.急成長する理由:高齢化とリハビリ難民の増加

福岡県の高齢化率は全国平均とほぼ同程度ですが、人口密度が高い都市部(福岡市、北九州市、久留米市など)に病院や高齢者施設が集まり、周辺自治体からの医療需要も取り込みやすい構造になっています。そのため退院後のリハビリを継続したい方々や、介護保険サービスだけでは物足りないと感じる方々が、都市部を中心に「自費リハビリ」を探す動きが増えています。

また、公的リハビリでの算定日数制限(脳卒中の場合、原則180日など)があるため、まだ改善余地があるにもかかわらずリハビリを打ち切られてしまう患者が後を絶ちません。こうした“リハビリ難民”が福岡でも顕在化し、彼らの受け皿として自費リハビリ施設が急増しているのです。

2-2.福岡特有の医療インフラと自費リハの親和性

福岡県は九州の中心都市として機能し、人口規模・経済規模ともに西日本では大阪に次ぐ大都市圏を形成しています。医師数や病床数も多く、大学病院や専門病院が点在するため、重症疾患の治療から回復期リハまで連携がとりやすいという利点があります。その一方で、介護保険施設や在宅支援のリソース不足も指摘されており、退院後のフォロー体制のさらなる充実が課題となっています。

こうした状況に対し、自費リハビリ施設が「医療リハの延長」として位置づけられつつあるのが福岡の大きな特徴です。回復期病棟を退院した患者を受け入れ、再発予防や機能向上を目指すサービスが支持を集めており、福岡独自の“医療と民間のリハビリ事業者の融合モデル”が注目されています。

自費リハビリ施設:STROKE LAB 東京・大阪 (オンラインリハビリ可)

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」

STROKE LABは、専門書ベストセラー著者が率いるリハビリのスペシャリスト集団。脳卒中やパーキンソン病など神経疾患をエビデンスに基づいて徹底サポートし、“諦めないリハビリ”を現実にします。医療機関や企業への研修実績に裏打ちされた高い専門性で、オーダーメイドプランを提案。医療保険リハビリとの併用も可能です。STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。一緒に新たな一歩を踏み出しませんか?

詳しくはHPメニューをご参照ください。

3.市区町村ごとの施設分布と特徴

3-1.福岡市(博多区・中央区):大手グループの集中と専門リハの高度化

福岡市は、九州最大の都市として商業・交通の要衝であり、医療資源も極めて豊富です。特に博多区や中央区の都心部には大手自費リハビリ事業者の拠点が集中し、脳卒中専門、スポーツリハ専門などの特徴的な施設が目立ちます。

脳卒中リハに特化した大手チェーンの一つでは、150分×14回で総額330,000円という料金プランを設定しており、1回当たり9,000円台と比較的リーズナブルに長時間リハビリを受けられます。豊富な実績データを元に、独自のプログラムを開発し、満足度を高めているのが特徴です。

訪問型リハビリを中心に展開している施設では、1回60分19,800円と比較的高額ですが、福岡市内どこでも伺える利便性や、高い専門性が評価されている。外出が困難な利用者や、在宅介護を受けながらでも本格的なリハビリを継続したい層に人気な施設もあります。

3-2.北九州市:脳卒中専門リハの拠点化

北九州市(小倉・八幡エリア)は、以前から工業都市として発展してきましたが、高齢化とともに脳卒中の患者数も増加しています。この地域では、脳梗塞・脳出血後のリハビリを専門とする施設が増加傾向にあります。大がかりなリハビリ機器(歩行リフトやロボットスーツ)を導入している事業所も登場し、専門性の高い人材を全国からリクルートする動きも活発です。

3-3.久留米市・筑後エリア:地域密着型小規模施設の実情

久留米市は医療の名門大学があり、周辺地域から多くの患者が集まる医療拠点です。一方で、都市部ほど大規模な自費リハ施設は少なく、個人経営の小規模施設や病院併設型が主流。料金を比較的抑えめに設定したり、利用者との長期的な付き合いを重視したりと、“地域密着型”の経営スタイルが目立ちます。

3-4.筑豊エリア(飯塚など):訪問リハビリの可能性

筑豊エリアは昔から炭鉱町として栄えた地域ですが、高齢化が進む中で在宅リハビリを必要とする方が増えています。都市部ほど施設数は多くありませんが、訪問リハビリをメインとする事業者が少数ながら存在し、移動が困難な利用者を支えています。

3-5.糸島・宗像など郊外:病院併設型・老健型施設のポテンシャル

海や山の自然を擁する糸島市、宗像市などでは、老健施設や病院に併設される形で自費リハビリを提供する事例があります。医療法人が独自に自費リハ部門を立ち上げており、保険診療が終わった患者の受け皿として機能。比較的リーズナブルな価格設定を行い、通いやすさをアピールするケースが増えています。

4.自費リハビリの料金相場と費用対効果

4-1.福岡県内の平均価格帯

福岡の自費リハビリの料金は、全国平均と同様に60分8,000〜12,000円がひとつの目安とされています。脳卒中など専門度の高いプログラムになると1時間あたり10,000〜15,000円に達することもあり、訪問型はさらに上乗せされる傾向です。以下の表は福岡県内で公開されている具体的な料金例をまとめたものです。

| サービス内容 | 料金相場(60分換算) |

|---|---|

| 一般的な自費リハビリ | 8,000~10,000円 |

| 脳卒中専門リハビリ | 10,000~15,000円 |

| スポーツリハ・整形外科リハ | 9,000~12,000円 |

| 訪問リハビリ | 12,000~20,000円 |

4-2.訪問型の高額化とその背景

訪問リハビリは利用者の自宅までセラピストが赴くため、移動コストや人件費がかさむことから、1回あたりの料金が施設通所型より高めになる傾向があります。例えば、訪問自費リハビリ施設では、60分19,800円と公表されていますが、「外出が困難な方にとってはこれでも十分利用する価値がある」と評価されています。自宅周辺での歩行訓練や、家の段差・設備に合わせた動作練習ができるというメリットは大きく、経済的に余裕のある利用者や家族が選択しがちです。

4-3.成果報酬型リハビリという新潮流

福岡市内では、一部の施設が成果報酬型の料金体系を導入し始めています。具体的には「初期評価で設定した目標(歩行距離や握力などの指標)を達成した場合に追加料金、達成しなければ割引」といった仕組みです。これは利用者が「本当に効果があるのか?」と不安を抱く中で、施設側が成果にコミットする姿勢を示す一方、施設の経営リスクも高まるため、まだ実験的な段階といえます。こうした取り組みは、今後の自費リハビリ市場の多様化に拍車をかけると期待されています。

5.対象疾患とリハビリ手法の多様化

5-1.脳卒中リハビリが6割を占める理由

自費リハビリ利用者のうち、約6割が脳卒中(脳梗塞・脳出血)後の後遺症だと言われています。脳卒中は発症後の回復期に集中的なリハビリが行われますが、保険算定の上限が切れた後も充分な訓練が必要な方が多数存在するためです。実際、回復期リハ病棟から退院するときには歩行ができても、手指の巧緻動作や高次脳機能障害などに課題が残り、「もっとトレーニングしたい」という声が絶えません。

5-2.整形外科疾患・スポーツリハ:若年層需要の拡大

変形性膝関節症や股関節症、脊椎疾患など整形外科領域のリハビリも、自費で追加的に行うニーズが高まっています。手術後の機能回復や痛みの軽減を目的に、専門的なコンディショニングを受けたいという中高年が多いだけでなく、スポーツ選手(アマチュア・学生含む)のリハビリやパフォーマンス向上支援を行う施設も増えています。福岡にはサッカーJリーグや野球独立リーグなどプロ・セミプロのチームがあり、競技リハビリを専門とした施設がスポンサー契約やチームドクターと連携するケースもあります。

5-3.パーキンソン病・神経難病へのアプローチ

パーキンソン病やALS(筋萎縮性側索硬化症)などの神経難病は、公的保険リハだけでは十分な時間が確保できないことが多い領域です。自費リハなら必要なだけ長時間のリハビリを組めるため、病状進行を少しでも遅らせたい、あるいはできる限り自立度を保ちたいという希望を持つ利用者のニーズに合致しています。福岡県でも、こうした神経疾患にフォーカスした訪問リハや、病院併設の自費リハ部門が散見されます。

5-4.VR・ロボット技術・マンツーマン指導の最前線

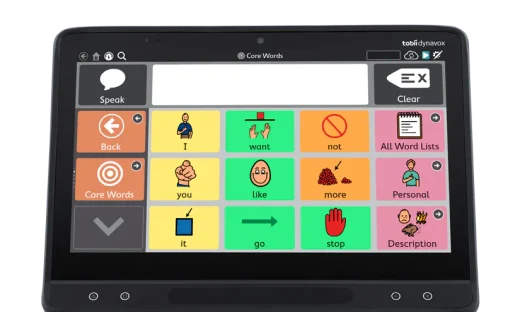

福岡の自費リハビリのもう一つのキーワードは、最新技術の積極活用です。VRヘッドセットを使った仮想空間訓練や、HALロボットスーツによる下肢歩行補助など、保険診療下ではコストや施設基準の観点で導入が難しい機器を活用できるのは自費リハならではの利点。マンツーマンで長時間対応できる体制も整っており、利用者一人ひとりの目標に合わせた「オーダーメイドリハビリ」が実現しやすい環境が作られています。

6.利用者層の実態

6-1.年代別ニーズ:60代以上が半数以上を占める背景

統計的には、60代以上の高齢者が全利用者の50%前後を占めると推計されています。これは脳卒中や変形性関節症など、加齢による疾患のリハビリが主要なニーズであることを反映しています。退職後にまとまった蓄えがある層や、家族からの経済的援助があるケースでは、自費リハビリに資金を投入しやすいという側面もあります。

6-2.職場復帰・スポーツパフォーマンス向上の新たな市場

一方、40~50代の働き盛り世代も職場復帰や育児との両立などを目指して自費リハを利用する事例が増えています。特に「回復期リハを終えたけど、まだ手足が思うように動かず仕事に戻れない」という相談は多く、早期の社会復帰を重視する方にとっては短期集中の自費プランが魅力的に映ります。さらに、20~30代のスポーツ選手やアスリート志望者が、怪我の再発予防やパフォーマンス向上を目的に利用するケースも一部で見られます。

6-3.予防・コンディショニング目的での利用増

最近は「予防的リハビリ」や「コンディショニング」のニーズも顕在化し、軽度の不調段階で自費リハを受ける利用者が増えています。医療機関に行くほどではないが、将来的な大きな怪我や病気を防ぎたいという健康志向の高い層がターゲットで、フィットネスやパーソナルトレーニングとの中間的な位置づけとも言えます。施設によっては管理栄養士や健康運動指導士をチームに加え、運動・栄養・生活習慣の総合的なサポートを売りにしている例もあります。

7.先進事例・驚くべき取り組み

7-1.VRリハビリ普及とその効果

福岡市内のいくつかの施設では、VR空間を活用した新感覚のリハビリが急速に普及し始めました。例えば「mediVRカグラ」などの機器を導入し、仮想空間で安全にバランス練習や歩行練習を行うプログラムが注目を集めています。利用者が楽しみながら取り組める上、脳への刺激が高く、集中力やモチベーションを維持しやすいという利点があります。実際にVRリハビリを取り入れた脳卒中患者の一部には、従来のトレッドミル訓練以上の改善が見られたというケースが報告され、医療関係者の間でも話題となっています。

7-2.HALロボットを導入した脳卒中専門センター

北九州市エリアでは、サイバニクス技術を用いたHALロボットスーツを自費リハビリの主力に据えたセンターが稼働しています。下肢装着型のHALによって麻痺側の筋活動を増幅し、実際に歩く動作を繰り返すことで大脳に新たな運動学習を促す手法です。通常の保険診療下では導入が難しい高価な機器ですが、自費サービスなら運営者側も柔軟に投資しやすく、利用者も「保険リハ終了後でもさらなる機能回復を目指したい」と意欲的に通う構図が生まれています。

7-3.成果報酬型リハビリに挑戦する施設のインパクト

前述のとおり、福岡市内では成果報酬型を打ち出す先進的な施設が出現しています。「歩行速度が○○m/分以上になったら成果ボーナス」「握力が基準値に達しなければ次回割引」など、具体的な数値目標を掲げ、利用者と施設が“二人三脚”で結果を目指すスタイルです。この試みは医療従事者にとっても衝撃的で、「もし目標が達成できなかったらどう責任を取るのか?」といったリスクも伴いますが、利用者からは「本気で改善を追求してくれる」という安心感や納得感につながっています。

8.市場動向と今後の展望

8-1.福岡発「ハイブリッドリハビリ」モデルの普及可能性

福岡県では、既に複数の病院・クリニックが「保険診療+自費リハビリ」の両輪で患者をサポートするモデルを打ち出し始めています。たとえば退院直後は回復期リハ病棟で保険リハビリを中心に行い、退院後に自費リハビリへスムーズに引き継ぐ流れです。ある病院では同じフロア内に自費リハビリ事業部門を開設しており、スタッフや情報を共有しながら途切れのないケアを実現しているケースもあります。このようなハイブリッドモデルが普及すれば、リハビリ難民の減少や再入院率の低下に寄与する可能性が期待されています。

8-2.人材確保と専門家育成の課題

一方、急拡大する自費リハ市場では、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などの専門家不足が深刻化しつつあります。特に脳卒中や難病領域の高度な知識・経験をもつセラピストは争奪戦状態であり、給与水準の高騰や人材の奪い合いが起こっています。大学や専門学校での教育と現場との連携を強化し、若手専門職が自費リハの世界でも力を発揮できるような仕組みづくりが急務といえるでしょう。

8-3.料金・法整備・行政支援の方向性

自費リハビリ最大の壁は費用の高さです。60分1万円以上を継続的に払い続けるには、経済的に恵まれた人しか利用が難しいのが現状です。将来的に行政が補助金を出したり、健康保険組合や共済組合の一部負担で自費リハビリを利用できるようになる可能性も議論されていますが、まだ法整備や社会的合意は十分に成熟していません。福岡県のように高齢化と都市部集中が進む地域では、行政や医療団体が「自費リハビリをどう扱うか?」という点が重要テーマとして浮上しているのです。

9.医療従事者への示唆:公的リハビリとの連携

9-1.病院・クリニックとの協業事例

脳卒中などでは、急性期治療から回復期リハビリ病棟への移行が一般的ですが、そこから先は外来リハや在宅リハのみで不十分と感じる患者が多く存在します。そこで病院側が「退院後、自費リハビリ施設のパンフレットを渡し、希望者には紹介する」という動きが広がり始めています。ある医師は「公的保険リハが終わった後でも、患者がモチベーションを維持できるなら、むしろ積極的に活用してほしい」と語り、連携の重要性を強調しています。

9-2.保険内リハ+自費リハのベストミックス戦略

医師やセラピストからすると、「自費リハをすすめるのは患者に金銭的負担を強いるのでは?」という抵抗感もあるかもしれません。しかし、患者の目線に立てば「保険リハだけでは時間が足りない」「もっとレベルの高いリハビリを受けたい」という要望は現実に存在します。費用面で無理のない範囲で週1回の自費リハを追加し、残りの日は保険内デイケアや在宅リハを利用する、といったハイブリッドな利用が望ましい形の一つです。医師やリハスタッフは、個々の患者の経済状況や生活背景、改善目標を総合的に評価し、最適な組み合わせを提案する必要があります。

10.まとめ:福岡から始まるリハビリの新時代

福岡県における自費リハビリ市場は、「リハビリ難民」という課題を背景に大きく成長しつつあります。脳卒中後の専門リハから、スポーツコンディショニング、VR・ロボット活用まで、実に多彩なサービスが生まれ、利用者層も高齢者だけでなく働き盛り世代・若年アスリートへと広がっています。医療従事者の目から見ても「ここまで自由度が高く、先端技術を導入しているとは驚きだ」という施設が次々と出現しているのが実情です。

しかしながら、料金の高さやエビデンス不足、人材確保の問題など、まだ黎明期ならではの課題も山積しています。今後、行政や医療機関との連携が進み、保険診療との垣根を超えた新たなリハビリモデルが定着すれば、より多くの患者が高品質なリハビリを受けられるようになるでしょう。福岡は医療都市としての潜在力に加え、スタートアップ企業の進出も盛んな地域ですから、“医療×リハビリ×テクノロジー”の融合がさらに加速する可能性も大いに期待されます。

医師やリハ専門職の方々にとって、自費リハビリは公的リハビリを補完し、患者のQOL向上に寄与する選択肢として無視できない存在となりました。「リハビリ終了と同時に患者を退院させる」だけでなく、退院後の生活期・慢性期における最適なリハビリ・ケアをどう設計するかが今後ますます大事なテーマになるはずです。福岡で起こっている“自費リハビリの革新”は、こうした包括的な医療・介護体制の未来を示唆する事例と言えるでしょう。

福岡発のリハビリ革命が、全国へと波及していく日はそう遠くないかもしれません。患者の希望を叶え、医療現場の課題を解決し、リハビリの質を高めるために、私たち医療従事者も自費リハビリを含む新たなサービスの動向を注視し、積極的に情報交換・連携を図るべき時代が到来しています。今後もこの激動する市場の最前線から目が離せません。

参考資料・参照

- 厚生労働省「リハビリテーション医療の在り方に関する検討」

- HALロボットスーツ開発者関連資料

- 福岡県 高齢者保健福祉計画(2021-2023)

- 福岡市医療・介護サービス実態調査報告書

当施設 STROKE LABのご紹介

チームでの成長

STROKE LABでは、少人数での業務ではなく、将来的には5名以上のチームで店舗を運営します。これにより、チームで働くことで一人では得られない知識や成果を共有し、共に成長することができます。

一見、一人職場は自分の自由で働けるイメージがあるかもしれませんが、相談相手や技術を研鑽できる相手がいないため、精神的な負担が大きくなることもあります。都内の当施設では、15名のスタッフ (すべて療法士) がサポートし合い、技術向上を図る環境を整えています。定期的な勉強会やケーススタディの実施により、チーム全体のスキルアップを目指します。さらに、広々としたセラピー環境と充実した設備を備えた施設で、安心して働ける環境を提供しています。

大阪店の施設の広さは、将来的なスタッフ増員や勉強会開催を見据え、最初から30坪以上(100㎡以上)を確保していく方向です。この広さにより、セラピーの質を高めるだけでなく、スタッフがチームで快適に働ける空間を実現しています。

キャリアアップの機会

将来の店長候補として、経営やマネジメントスキルを身につけることができます。貢献度に応じた昇給制度により、病院勤務を超える収入も十分に見込めます。また、学会や研究発表、認定取得へのサポートなど、学術面での成長も積極的に推進しています。

私たちは、来年に向けていくつかの学会発表や大学病院との共同研究を準備中です。これにより、最新の研究成果を実践に反映させるだけでなく、自身の専門知識を深める絶好の機会を提供します。

臨床スキル・講師スキルの向上

STROKE LABでは、週一回の実技勉強会やケーススタディを通じて、高度な専門性を磨くことができます。東京店舗との連携(オンラインを積極的に活用)により、他の施設では得られない充実した教育体制が整っています。また、オンライン・オフラインの療法士向け講習会には全国から多くの方が参加しており、これまでに1000人以上の卒業生を輩出しています。そこでの講師経験は、一般病院ではなかなか得られない貴重なスキルです。

上記のように、STROKE LABでは、臨床だけでなく、コーチングやプレゼンテーション能力を高める機会も豊富に提供しています。これにより、セラピストとしての総合力を養い、幅広い場面で活躍できる人材へと成長することができます。

多種多様な疾患への対応

STROKE LABは、脳卒中の方が多いイメージを持たれがちですが、実際には幅広い疾患の利用者様がいらっしゃいます。パーキンソン病などの進行性疾患、脊髄損傷患者、大学病院からの紹介による整形外科疾患や内部疾患、小児まで、多種多様な方がご来店されています。

私たちの臨床技術は、ひとつの疾患に特化するのではなく、幅広い疾患経験を通じて多様なアプローチを向上させることを目指しています。これにより、スペシャリストだけでなく、ジェネラリストとしてのスキルも磨くことができる環境を提供しています。

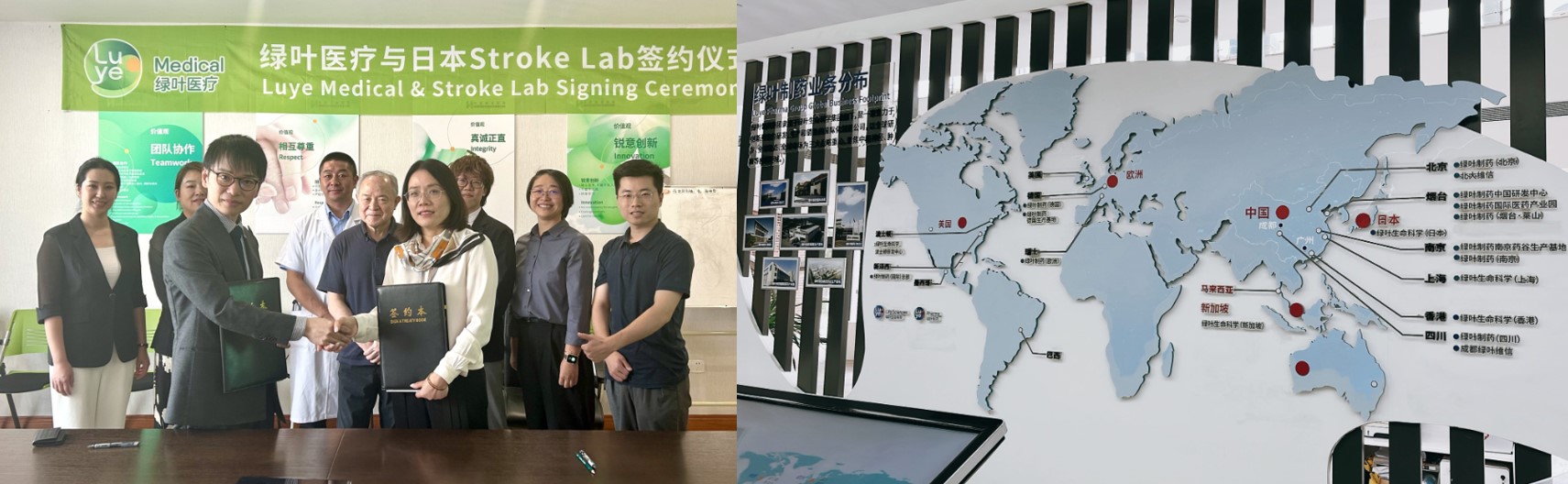

海外との業務提携

2023年9月21日、全世界で医療サービスを展開するスタッフ1万人以上の上場企業 Luyeグループ と業務提携を行いました。Luyeグループはシンガポールや上海などに病院を展開しており、リハビリテーション技術教育を推進するうえでSTROKE LABのサービスとマッチしました。この提携をきっかけに、両社が共同で展開するさまざまな新しい事業を構想中です。

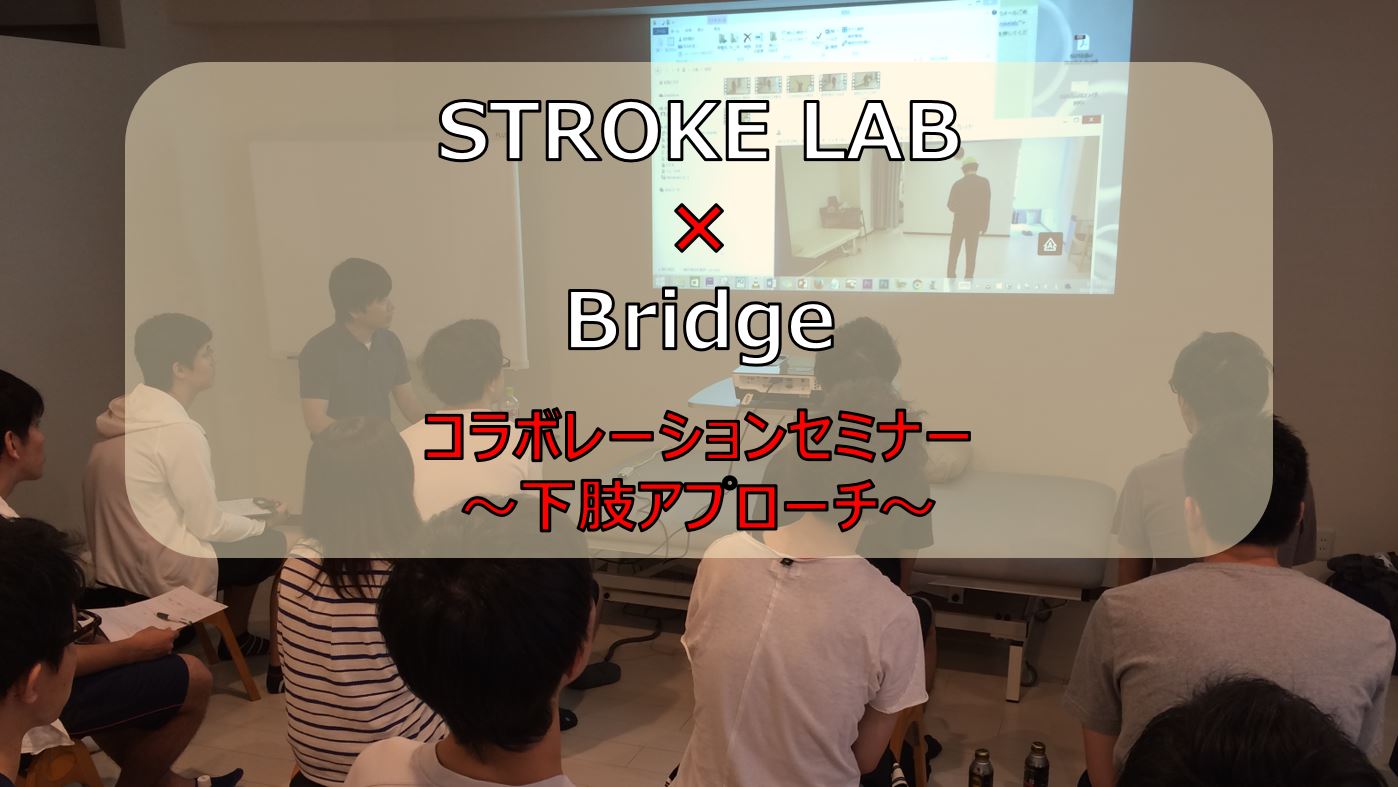

地域貢献

STROKE LABは、多くの病院から講師依頼を受けており、地域に信頼される施設を目指して積極的に講師活動を行っています。一般の自費リハビリ施設では、公共の場からの講師依頼は少ないのが現状ですが、STROKE LABでは長年の教育事業や利用者様の口コミ、そして書籍での信頼獲得を背景に、講師依頼が増加しています。

私たちは、地域の健康と福祉に貢献することを使命とし、病院や地域の医療機関と連携して講演やセミナーを開催しています。また、利用者様の声や体験をもとに、より実践的で役立つ情報を提供することで、地域社会の信頼を深めています。

最新設備と科学に基づくアプローチ

STROKE LABでは、最新のリハビリ機器と徒手療法、エビデンスに基づくアプローチを組み合わせ、最先端のリハビリを実践しています。多くの自費リハビリや整体は特定の方法に偏りがちですが、STROKE LABは「サイエンス×アート」を重視し、長年の徒手技術に最新の論文やエビデンス情報を積極的に取り入れてきました。来年からは更なる研究機器も取り入れる予定で、セラピー効果と学術への寄与を促進していきます。

働きやすい環境

STROKE LABはワークライフバランスを重視し、社労士完備で有給休暇や残業管理が徹底された働きやすい環境を提供しています。一般的なスタートアップ企業では、労働条件を無視した過酷な労働環境が問題となることがありますが、STROKE LABは創業から約10年の基盤を持ち、安心して働ける職場です。

顧問税理士や顧問社労士のサポートを受けながら、売り上げ管理や出勤・退勤のシステム管理・労働規約を徹底しています。これにより、スタッフ一人ひとりが安心して働ける環境を整備しています。労働条件の透明性と公正な管理体制を実現することで、スタッフのモチベーションと健康を守り、最良のパフォーマンスを発揮できるようサポートしています。

STROKE LABの費用やアクセスなど

STROKE LABは、10年間の実績を基に培った豊富なノウハウを活かし、組織とスタッフが共に長期的な成長を目指す理想的な職場です。

全国唯一、以下の条件をすべて満たす自費リハビリ施設です。

- 広告費ゼロ:SNS・口コミのみでの新規顧客獲得

- 書籍出版:ベストセラーのリハビリ関連書籍

- 講習会運営:人気講習会の開催

- 臨床サポート:チームでのケーススタディや臨床サポート、実技勉強会

- SNS影響力:全てのSNSを合わせるとフォロワー10万人を超えます。

費用

- 60分コース: 19,800円(税込)

- 延長30分: 9,900円(税込)

- 訪問リハビリ: 5,500円(往復30分以内の場合)

各セッションは1回ごとのお支払いとなっており、チケット制や前払い制は採用していません。

アクセス

所在地: 東京都文京区本郷2丁目8-1 寿山堂ビル3階

最寄り駅: 東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」より徒歩5分

STROKE LABは、専門性の高いスタッフと充実した設備で、利用者の皆様に最適なリハビリテーションを提供しています。個別のニーズに合わせたプランニングで、質の高いサポートを受けることができます。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2012~2014:イギリス(マンチェスター2回,ウェールズ1回)にてボバース上級講習会修了 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 現在計 9万人超え 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024)