【2025年最新】脳卒中リハビリのIb抑制アプローチとは?メカニズムから実践的技術・効果的な介入ポイントまで徹底解説

脳卒中リハビリにおけるIb抑制を用いた治療アプローチ

―リハビリテーション医師金子先生による講義―

登場人物

- 金子先生(リハビリテーション医師)

- 丸山さん(新人療法士)

1. Ib抑制とは? そのメカニズムを基礎から理解する

金子先生

「さて丸山さん、今日はIb抑制(Ib inhibition)を用いた脳卒中リハビリについて説明していこう。まず、Ib抑制の基礎を押さえようか。」

丸山さん

「はい!Ib抑制というのは、Ib感覚線維を介した抑制性介在ニューロンの働きによって筋活動が調整される機構のことですよね?」

金子先生

「その通り。具体的に言うと、Ib線維はゴルジ腱器官(GTO)に由来し、筋の張力を検出している。この情報は脊髄のIb介在ニューロンに伝えられ、α運動ニューロンの活動を抑制することで、筋張力を調節するんだ。」

「このメカニズムを簡単に整理すると、以下のようになる。」

| 機能 | 役割 |

|---|---|

| Ib感覚線維 | 筋張力の変化を検出 |

| ゴルジ腱器官(GTO) | 張力が過剰になるとIb線維を介して抑制信号を送る |

| Ib介在ニューロン | 抑制性介在ニューロンとして機能し、α運動ニューロンの興奮を抑える |

| α運動ニューロン | 筋収縮を制御し、過剰な筋緊張を防ぐ |

「簡単に言えば、筋の張力が過度になると自己抑制機構が働き、筋の過剰な収縮を防ぐのがIb抑制の役割だ。」

2. 脳卒中患者ではIb抑制がどう変化するのか?

丸山さん

「脳卒中後の患者では、このIb抑制がどのように変化するのでしょうか?」

金子先生

「それが重要なポイントだね。脳卒中後の患者では、皮質-脊髄路の損傷によって、Ib抑制が低下し、筋張力の調整がうまくできなくなる。その結果、痙縮や筋硬直が起こるんだ。」

「特に抗重力筋(下肢では腓腹筋、大腿直筋、上肢では上腕二頭筋など)は、Ib抑制の低下によって筋活動が過剰になり、伸展方向の動きが制限されやすくなる。」

| 症状 | Ib抑制の変化 | 臨床所見 |

|---|---|---|

| 痙縮(spasticity) | 低下 | 折りたたみナイフ現象 |

| 筋硬直(rigidity) | 低下または変調 | 筋の持続的な収縮 |

| 協調運動障害 | 低下 | 歩行時の異常な筋活動 |

3. Ib抑制を活用した治療アプローチ

(1) 負荷を利用したIb抑制の促進

「Ib線維は筋張力の増加に応じて活動するため、適度な負荷をかけることでIb抑制を意図的に促進できる。」

- 重錘負荷歩行訓練(足首や大腿部に重錘をつけて歩行)

- エルゴメーターを用いた持続的収縮訓練

- プログレッシブ・レジスタンストレーニング(PRT)

(2) 振動刺激を用いた介入

「Ib抑制は振動刺激(筋振動:50~100Hz)によっても促進される。」

- 下腿三頭筋への振動刺激 → 痙縮軽減

- 大腿直筋への振動刺激 → 歩行時の膝伸展改善

(3) 電気刺激(FES)との併用

「機能的電気刺激(FES)を使って、特定の筋群のIb抑制を促すことも可能だ。」

- 腓腹筋FES → 前脛骨筋の協調運動改善

- 長趾屈筋FES → 歩行時の足部コントロール向上

(4) 手技療法によるIb抑制の活用

「徒手療法でもIb抑制を活用できる。」

- 持続的な深部圧迫(GTO刺激) → 筋緊張低下

- 持続的な静的ストレッチ → Ib抑制の持続的促進

4. 実際の臨床応用例

「これまでの理論を踏まえた実際のリハビリプログラムの一例を示そう。」

| 介入方法 | 目的 | 対象筋群 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 負荷歩行 | Ib抑制促進 | 下腿三頭筋 | 足首に500gの重錘を装着 |

| 振動刺激 | 痙縮軽減 | 大腿直筋 | 100Hzで5分間振動刺激 |

| FES | 歩行能力向上 | 前脛骨筋 | 歩行時に腓腹筋へのFES |

| 徒手療法 | 筋緊張低下 | ハムストリングス | 10秒間の深部圧迫 |

5. まとめ

「脳卒中患者ではIb抑制が低下し、筋張力の調整が困難になる。しかし、適切な負荷・振動刺激・FES・徒手療法を組み合わせることでIb抑制を促進し、筋緊張を調整することが可能だ。」

「丸山さん、今日の話を踏まえて、今後のリハビリプランをどう組み立てる?」

丸山さん

「先生のお話から、Ib抑制を意図的に促す介入が重要だと理解しました。患者ごとに適切な刺激を選択し、痙縮のコントロールや歩行能力の向上を目指したプログラムを設計していきます!」

金子先生

「いいね!Ib抑制の活用は奥が深いが、うまく応用すれば脳卒中リハビリの質を大きく向上させることができる。今後の臨床でも意識してみよう。」

論文内容

カテゴリー

神経系

タイトル

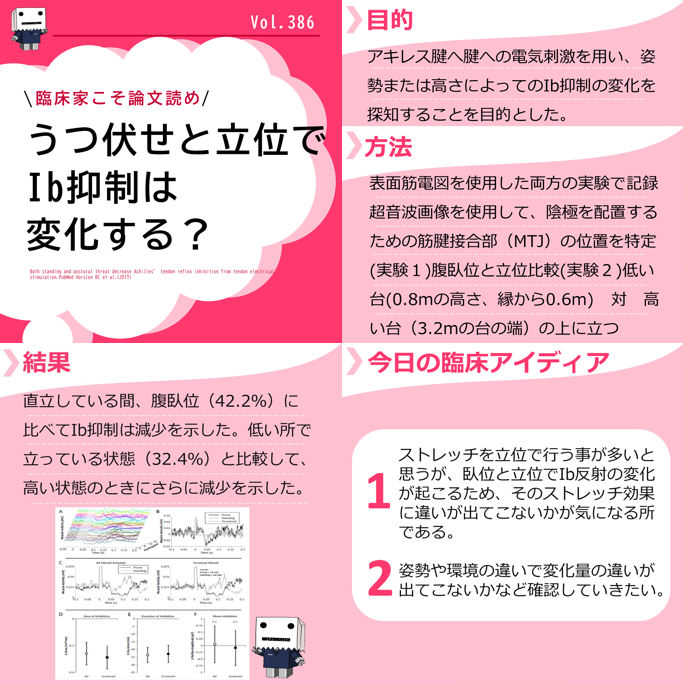

Ib反射の姿勢条件による反応の変化

Ib反射の姿勢条件による反応の変化Both standing and postural threat decrease Achilles’ tendon reflex inhibition from tendon electrical stimulation.PubMed Horslen BC et al.(2017)

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・Ib抑制は臨床上でもよく介入手段の理論として用いることが多く、ストレッチなどでもよく聞かれる言葉でもある。

・今回は、Ib抑制に関わる実験をしており、その振る舞いに興味を持ったため読むこととした。

内 容

背景・目的・方法

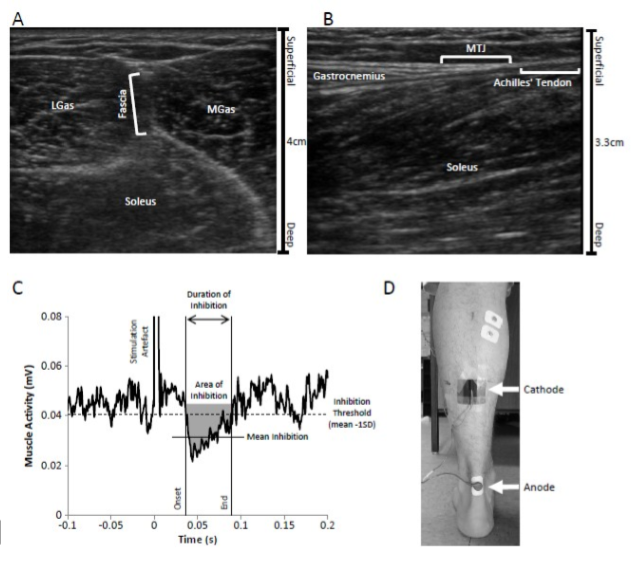

・ゴルジ腱器官(GTO)およびそれに付随するIb reflexesは、立位バランスに寄与するが、Ib reflexesが及ぼす立位バランスへの潜在的な影響は不明です。

・Golgi Tendon Organs(GTO)は、筋 – 腱接合部(MTJ)に位置する筋肉の機械受容体であり、収縮筋線維と直列に配置される。GTOは、特に活動的な筋収縮から、腱に加えられる引張荷重に敏感である。

・Ib反射は、人が寝ているいるときや座っているときにはほとんど抑制されますが、立っているときは抑制が減り、歩行時には正味の反射が興奮することがあります。

・アキレス腱へ腱への電気刺激を用い、姿勢または高さによってのIb抑制の変化を探知することを目的とした。

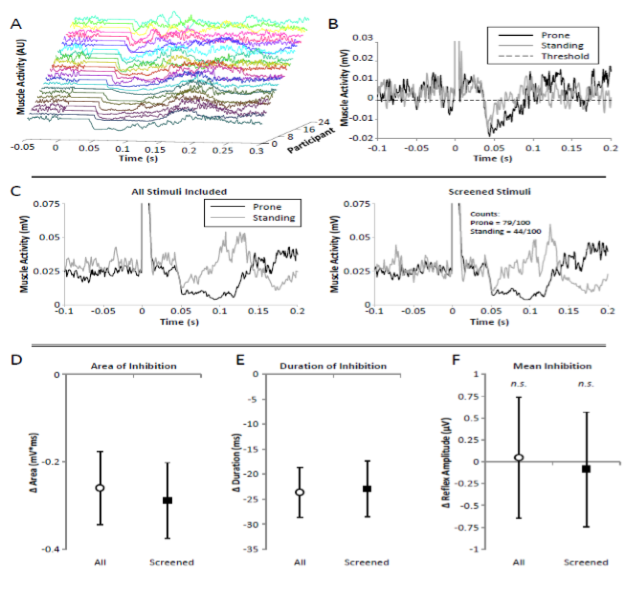

・実験1:lying prone 対 standing

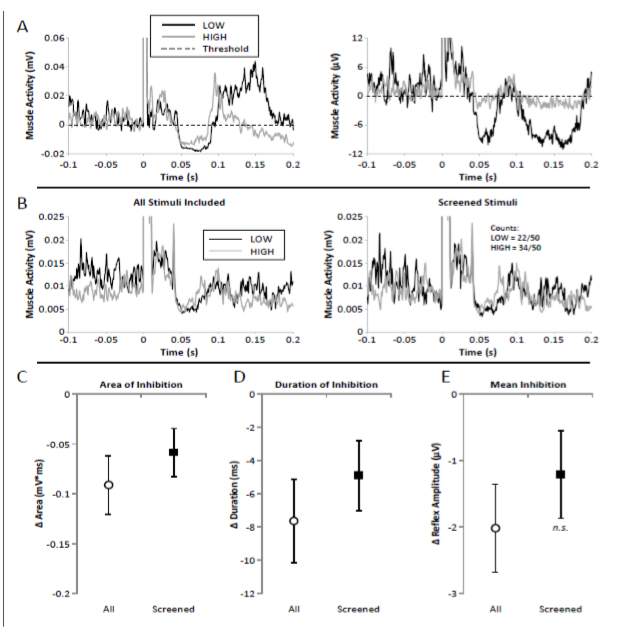

・実験2:低い台(0.8mの高さ、縁から0.6m) 対 高い台(3.2mの台の端)の上に立つ

結果

・参加者が直立している間、腹臥位(42.2%)に比べてIb抑制は減少を示した。

・低い所で立っている状態(32.4%)と比較して、高い状態のときにさらに減少を示した。

・これらの実験は、腱の電気刺激が、立位バランスに関与する筋におけるIb反射を調べるために使用できることを示しているため、将来の研究に影響を与える。

私見・明日への臨床アイデア

・ストレッチを立位で行う事が多いと思うが、臥位と立位でIb反射の変化が起こるため、そのストレッチ効果に違いが出てこないかが気になる所である。今後、姿勢や環境の違いで変化量の違いが出てこないかなど確認していきたい。

Ib抑制を意識した触り方の技術と応用手技

脳卒中後の患者に対するリハビリでは、触り方(触圧・タッピング・持続圧・ストレッチ)によってIb抑制を意識的に活性化し、筋緊張の調整を行うことが重要です。1

1. Ib抑制を活性化するための基本的な触り方

Ib抑制を適切に活用するには、以下のような触り方を意識する必要があります。

(1) 軽い触圧(表層への接触)

- 目的:触覚受容器を活性化し、過剰な筋活動を抑制

- 適応:痙縮が強い患者、過敏な筋群(上腕二頭筋、腓腹筋)

- 手技の方法:

- 指先や手掌で軽く接触(圧は50~100g程度)

- 筋全体を包み込むように広い面で触れる

- 1~2秒間軽く圧をかけ、ゆっくり離す

| 圧力レベル | 感覚の意識 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 50~100g(極軽圧) | 皮膚表面にふれる程度 | 筋の過剰反射を抑え、過敏な部位を落ち着かせる |

| 100~300g(軽圧) | 軽く押し込む感覚 | 軽度の筋緊張を抑制し、リラックスを促す |

(2) 持続圧(深層へのアプローチ)

- 目的:ゴルジ腱器官(GTO)を刺激し、Ib抑制を促進

- 適応:痙縮が強い患者、慢性的な筋緊張がある場合

- 手技の方法:

- 母指球や手掌を使い、筋の腱部に持続的に圧をかける

- 圧は500~1000g程度(やや深め)

- 10~30秒間持続して押し、ゆっくりと解除する

| 圧力レベル | 感覚の意識 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 500g(中等度圧) | 筋の深部に到達する感覚 | ゴルジ腱器官を活性化し、Ib抑制を促進 |

| 1000g(強圧) | しっかりと押し込む感覚 | 筋張力の低下、深層筋の緊張緩和 |

(3) リズミカルタッピング(タッピング刺激)

- 目的:短時間のIb抑制促進、筋の適切な収縮・弛緩のリズムをつくる

- 適応:動作の誘導、歩行時の協調運動改善

- 手技の方法:

- 指先(示指・中指)または手根部でリズミカルにタッピング

- 1回あたりのタップは軽く、速すぎず(1秒間に3~5回程度)

- 筋の起始部・停止部付近を狙う

| 刺激部位 | 期待される効果 |

|---|---|

| 下腿三頭筋 | 過剰な足底屈の抑制(歩行の安定化) |

| 大腿四頭筋 | 伸展制御の改善(座位・起立時の制御向上) |

| 上腕二頭筋 | 肘関節の過剰な屈曲を抑制 |

2. 応用手技:Ib抑制を活用したリハビリテーション手順

以下のような手技を組み合わせることで、より効果的なリハビリテーションが可能となります。

(1) 立位でのIb抑制誘導手技

- 目的:過剰な筋活動を抑えながら、適切な抗重力筋の働きを促す

- 対象患者:立位バランスが不安定な脳卒中患者

- 手順:

- 立位で患者の膝を軽く曲げた状態で支える

- 腓腹筋と大腿四頭筋に軽い持続圧をかける

- 徐々に圧を深め、GTOを刺激しIb抑制を促す

- 30秒後に圧をゆっくり解除し、歩行動作を試みる

(2) 歩行時のタッピング誘導

- 目的:Ib抑制を活用して足関節の協調運動を改善

- 対象患者:歩行時の足底屈が過剰な患者

- 手順:

- 片脚立位時に下腿三頭筋にタッピング

- リズムを意識しながら、3~5回/秒の速さで刺激

- 足関節背屈の可動域を意識しながら、歩行を促す

(3) 座位でのIb抑制手技

- 目的:上肢の痙縮抑制、随意運動の誘導

- 対象患者:上腕二頭筋の過剰緊張がある患者

- 手順:

- 上腕二頭筋の筋腹に軽く持続圧(300~500g程度)

- 圧を維持したまま肩関節の外旋・肘伸展を誘導

- 持続圧を解除後、反対側の上肢でも同様の操作を行う

3. 触圧・タッピングを行う際の注意点

(1) 過剰な刺激を避ける

- 強すぎる圧は筋の防御的収縮を引き起こす

- 持続圧はじわじわと深めることを意識

(2) 触圧の強度は個々の患者に合わせる

- 高齢者や過敏な患者には軽圧を優先

- 筋硬直が強い患者には適度な持続圧

(3) 適切なリズムと時間配分

- タッピングは一定のリズム(速すぎない)

- 持続圧は10~30秒かけて緩やかに行う

4. まとめ

Ib抑制を意識した触り方は、筋緊張の調整に非常に有効です。軽圧・持続圧・タッピングを適切に組み合わせることで、痙縮や筋硬直を抑えながら機能的動作を改善できます。臨床では個々の患者の反応を観察しながら、最適な刺激量・リズムを調整していくことが重要です。

新人療法士がIb抑制を意識した治療アプローチをする際の注意点とポイント

はじめに

Ib抑制(Ib inhibition)は、ゴルジ腱器官(GTO)を介した抑制性の神経機構であり、筋の過剰な収縮を抑え、筋緊張の調整を助ける働きを持ちます。特に脳卒中後のリハビリでは、痙縮の管理や筋活動の正常化を目的として、Ib抑制を意識した治療アプローチが重要になります。

1. Ib抑制を意識したアプローチの基本的な考え方

Ib抑制はゴルジ腱器官が筋張力の増大を感知し、脊髄レベルで筋収縮を抑制するメカニズムを持ちます。この作用を活用することで、脳卒中後の痙縮や過剰な筋緊張を緩和し、機能的な動作を促すことが可能です。

Ib抑制を意識したアプローチの目的

- 過剰な筋緊張を抑制(痙縮の緩和)

- 関節の可動域を拡大(ROM改善)

- 正常な筋活動を引き出す(動作の効率化)

- 異常な共同運動パターンの抑制

2. 新人療法士が注意すべきポイント

(1) 適切な刺激の強さを理解する

Ib抑制を活性化するには、ゴルジ腱器官が適切に刺激される必要があります。しかし、過度な圧や急激な刺激は、逆に防御的収縮を引き起こす可能性があります。

適切な圧の目安

- 軽圧(50~300g):筋の表層に働きかける

- 中圧(300~700g):ゴルジ腱器官を適度に刺激

- 強圧(700g以上):深層まで影響を与えるが、過剰な場合は逆効果

🔍 注意点

✅ ゆっくりと圧を加えることで、防御反応を防ぐ

✅ 筋の硬さや患者の表情を観察しながら圧を調整する

(2) 筋の収縮状態を適切に評価する

Ib抑制は、筋が収縮した状態で最も効果的に働きます。そのため、以下のような評価を事前に行い、適切な筋状態で介入することが重要です。

評価項目

- 筋緊張の強さ(Ashworth Scaleなどを活用)

- 関節可動域(ROM)

- 筋収縮のパターン(異常な協調運動の有無)

🔍 注意点

✅ 関節が固定されている場合は、まず軟部組織のリリースを行う

✅ 筋収縮が弱い場合は、事前に促通的アプローチ(PNFなど)を組み合わせる

(3) 刺激部位の選択

Ib抑制を活用する際は、ゴルジ腱器官が多く存在する部位を狙うことが重要です。

推奨される刺激部位

| 筋群 | 推奨される刺激部位 |

|---|---|

| 上腕二頭筋 | 筋腱移行部(肘関節付近) |

| 大腿四頭筋 | 膝蓋腱付近 |

| 下腿三頭筋 | アキレス腱近位 |

| ハムストリングス | 坐骨結節付近 |

🔍 注意点

✅ 筋腹よりも腱部を狙うことで、Ib抑制が効果的に働く

✅ 関節角度を適切に調整しながら介入を行う

(4) 患者の状態に合わせた介入方法

患者の状態によって、Ib抑制の適用方法を変える必要があります。特に脳卒中後の患者は感覚障害や協調運動障害を伴うことが多いため、慎重なアプローチが求められます。

| 患者の状態 | 推奨されるアプローチ |

|---|---|

| 筋緊張が強い(Ashworth 3~4) | 軽圧+持続圧 |

| 筋緊張が中等度(Ashworth 2~3) | 持続圧+リズミカルタッピング |

| 筋緊張が軽度(Ashworth 1~2) | 軽圧+関節運動の誘導 |

🔍 注意点

✅ 急激な刺激は痙縮を悪化させるため、徐々に圧を加える

✅ 患者の筋活動を観察しながら、適切な方法を選択する

3. 実際の治療プロセス

(1) 治療の流れ

- 患者の評価(筋緊張、ROM、動作分析)

- 適切なポジショニングを確保(関節角度を調整)

- Ib抑制を意識した持続圧を加える(10~30秒)

- 圧を徐々に解除し、関節運動や動作練習を行う

- 患者の反応を観察し、介入方法を適宜調整

4. 具体的な臨床応用

(1) 歩行訓練への応用

- アプローチ:下腿三頭筋のアキレス腱部に持続圧を加え、過剰な足底屈を抑制

- 期待される効果:ヒールコンタクトの改善、歩行の安定性向上

(2) 座位バランス改善への応用

- アプローチ:大腿四頭筋の膝蓋腱部に持続圧を加え、膝伸展の過剰な活動を抑制

- 期待される効果:適切な重心コントロール、座位バランスの向上

5. まとめ

Ib抑制を意識した治療アプローチは、適切な圧の加え方・筋の状態評価・刺激部位の選択が重要です。新人療法士は、患者の個別性を考慮しながら、慎重に介入を行うことが求められます。

重要なポイント ✅ 急激な圧ではなく、じわじわと持続圧を加える

✅ 適切な部位(腱部)を狙う

✅ 患者の反応を確認しながら圧を調整する

Ib抑制を上手に活用することで、筋緊張の調整や動作の改善が可能となり、リハビリの効果が向上します。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2012~2014:イギリス(マンチェスター2回,ウェールズ1回)にてボバース上級講習会修了 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 現在計 9万人超え 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024)