【2025年版】プッシャー症候群における治療アプローチ:免荷式歩行装置を用いたリハビリのポイントとは?

論文を読む前に:Pusher症候群の即時効果のある治療やリハビリテーションについて

ある日の午後、新人療法士の丸山さんは、リハビリテーション医師の金子先生のオフィスを訪れました。丸山さんは、Pusher症候群の即時効果のある治療やリハビリテーションについて、脳神経学やバイオメカニクスの視点から詳しく学びたいと考えていました。

丸山さん:「先生、Pusher症候群の患者さんに対して、即時効果のある治療やリハビリテーションの方法を教えていただけますか?」

金子先生:「良い質問ですね。Pusher症候群は、脳卒中後の患者さんに見られる特異な姿勢制御の障害で、健側へ身体を押し倒すような行動が特徴です。これは、身体的垂直認知(SPV)の障害によるもので、視覚的垂直認知(SVV)は保たれていることが多いとされています 。」

丸山さん:「つまり、患者さんは視覚的には垂直を認識できるが、身体感覚的には垂直を誤認しているということですね。」

金子先生:「その通りです。このため、リハビリテーションでは視覚情報を活用して、正しい垂直姿勢の再学習を促すことが効果的です。具体的なアプローチとしては、以下の方法が挙げられます。」

-

視覚的フィードバックの活用:

- 鏡を使用した訓練:患者さんに鏡を見ながら座位や立位をとってもらい、自身の姿勢を視覚的に確認させます。これにより、視覚情報を通じて正しい垂直姿勢を再認識できます。

- 垂直線の提示:壁やボードに垂直線を描き、患者さんにその線と自身の体軸を合わせるよう指導します。

-

体性感覚の再教育:

- 触覚刺激の提供:患側の体幹や下肢に触覚刺激を与え、身体の左右感覚の認識を促進します。

- 体重移動の練習:左右への体重移動を意識的に行い、重心の位置を再認識させます。

-

環境設定の工夫:

- 支持面の調整:座位や立位での支持面を調整し、患者さんが安定した姿勢をとりやすい環境を提供します。

- 安全対策の実施:転倒リスクを考慮し、必要に応じて介助者の配置や補助具の使用を検討します。

丸山さん:「これらの方法を組み合わせることで、患者さんの垂直認知の再学習を促進できるのですね。」

金子先生:「その通りです。特に、視覚的フィードバックを活用した訓練は、即時的な効果が期待できます。ただし、患者さん一人ひとりの状態や能力に応じて、適切な方法を選択・組み合わせることが重要です。

丸山さん:「具体的なリハビリテーションの手順を教えていただけますか?」

金子先生:「もちろんです。例えば、座位での訓練手順は以下の通りです。」

-

環境設定:

- 安定した椅子を用意し、必要に応じて背もたれやアームレストを使用します。

- 鏡を患者さんの正面に配置し、自身の姿勢を確認できるようにします。

-

初期評価:

- 患者さんの座位姿勢を観察し、左右の体重配分や体幹の傾きを評価します。

- SPVの偏位を確認するため、目を閉じた状態での姿勢を評価します。

-

視覚的フィードバックの提供:

- 患者さんに鏡を見てもらい、自身の体幹の傾きを視覚的に認識させます。

- 鏡に垂直線を描き、その線に体軸を合わせるよう指導します。

-

体重移動の練習:

- 左右への体重移動をゆっくりと行い、重心の移動を感じてもらいます。

- 患側への体重移動が困難な場合、介助や補助具を使用してサポートします。

-

体性感覚の刺激:

- 患側の体幹や下肢に軽い触圧刺激を与え、感覚入力を促進します。

- 触覚刺激に対する反応を観察し、感覚の認識を高めます。

-

反復練習:

- 上記の手順を繰り返し行い、正しい姿勢の維持と感覚の再教育を促します。

- 進捗に応じて、立位や歩行時の訓練に移行します。

丸山さん:「これらの手順を通じて、患者さんの垂直認知の再学習を促進し、Pusher症候群の症状を改善できるのですね。」

金子先生「その通りです。重要なのは、患者さんの個別的な性能と状態を適切に評価しながら、段階的に深めていくことです。そして、段階の中でも、相対的に安定した姿勢での訓練を先行してから、演習をステップアップしていくことが重要です。」

丸山さん「ステップアップというと、どのようなアプローチがありますか。」

金子先生「例えば、座位での直立姿勢調整が精度よくできるようになったら、次は作業背景を変化させていきます。例えば、椅子に座ったまま、自分で大きな動作をしても姿勢を維持できるかを試します。次に、立位になって似た訓練を行います。この時、例えばバランスパッドやボールやその他の支持具を用いて、段階的に難易度を高めていきます。」

丸山さん「それは演習が精確になるとともに、演習の作業背景の変化により、ジェネラライゼーションを促す効果もあるのですね。」

金子先生「そうです。さらに、立位での訓練に慣れてきたら、歩行時の姿勢制御の訓練を加えることが大切です。例えば、直立姿勢をスラロープしながら歩く、ミラーを利用して姿勢を確認しながら歩くなどのトレーニングを行うことで、自然な姿勢の再習得を助けます。」

丸山さん「よく分かりました。ある情報で、Pusher症候群の患者さんは、感覚情報の統合に問題があり、視覚、体感覚、前庭体感覚の連携が重要だと聞いたことがあるのですが、その点についても教えてください。」

金子先生「良い視点ですね。確かに、Pusher症候群の患者さんは、視覚、体感覚、前庭体感覚の不完全な統合により、自分の姿勢を正しく認識できない状況があります。このため、これらの感覚統合を促すような訓練が必要です。具体的には、

-

視覚情報の活用: ミラーを使用し、自分の姿勢をフィードバックしながら調整する。

-

体感覚の促進: 体幹や四肢に触覚刺激を与えながら正しい姿勢を学習する。

-

前庭系の働きを強化: ゆっくりとした頭部の回旋運動を加えながらバランスをとる。

これらを組み合わせながら、段階的に進めることで、適切な姿勢調整能力を獲得できます。」

丸山さん「なるほど!感覚統合の視点を持つことで、より効果的なリハビリが可能になりそうですね。」

金子先生「その通りです。患者さん一人ひとりの状況を見極めながら、最適な訓練を提供することが大切ですね。」

論文内容

youtube動画プッシャー症候群に役立つ動画を解説しています

カテゴリー

神経系

タイトル

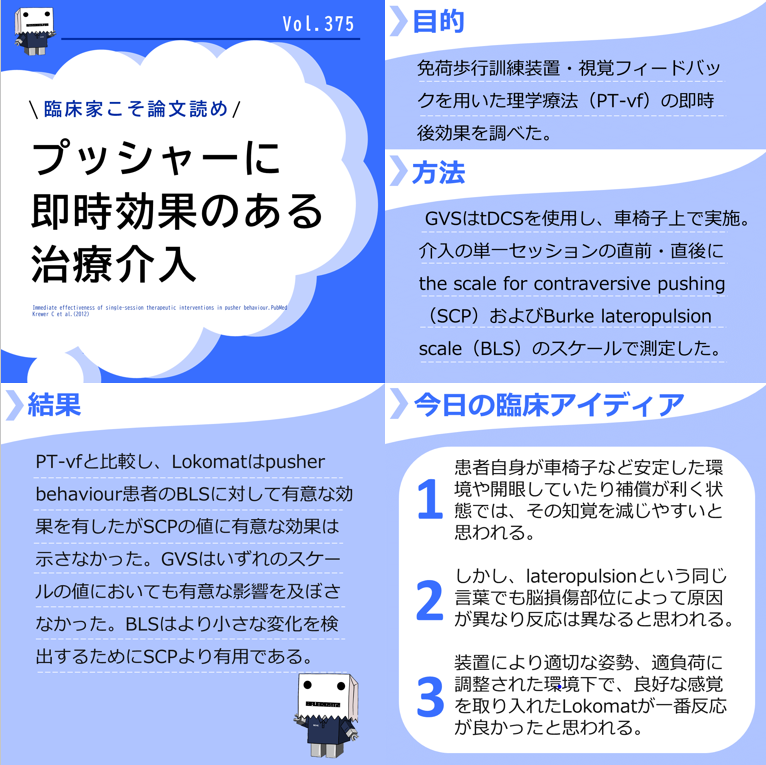

pusher behaviourにおける治療介入の即時効果

Immediate effectiveness of single-session therapeutic interventions in pusher behaviour.PubMed Krewer C et al.(2012)

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・lateropulsionに興味があり、その本質を問いたいと思ったため。学習の一助として本論部に至る。

内 容

背景/目的

・片麻痺を有する脳卒中者の一部は、『pusher behaviour』を示します。非麻痺側の押す動作が見られ麻痺側に傾きます。これにより、座位・立位における姿勢バランスを損います。pusher behaviourは、患者のリハビリを妨げる要素となり得ます。

・いくつかの治療戦略が試されており、本研究では galvanic vestibular stimulation (GVS)・HocomaのLokomatを用いた免荷歩行訓練装置・視覚フィードバックを用いた理学療法(PT-vf)の即時後効果を調べた。

方法

・15人のpusher behaviourを有する患者と10人のnon-pusher患者が参加した。GVSはtDCSを使用し、車椅子上で実施している。

・患者は、介入の単一セッションの直前・直後にthe scale for contraversive pushing(SCP)およびBurke lateropulsion scale(BLS)のスケールで測定した。

結果

・PT-vfと比較し、Lokomatはpusher behaviour患者のBLSに対して有意な効果を有したがSCPの値に有意な効果は示さなかった。

・GVSはいずれのスケールの値においても有意な影響を及ぼさなかった。

・BLSはより小さな変化を検出するためにSCPより有用である。

・歩行中に直立姿勢を強制的に制御することは、麻痺によって崩れた垂直性の感覚を再学習するため、脳卒中者のpusher behaviourを即座に減少させるのに有効な方法であると思われる。しかし、この知見において長期的効果は示されていない。

私見・明日への臨床アイデア

・lateropulsionに対して陰極を乳様突起としてIntelect Advenced Comboにて閉眼閉脚立位で運動療法実施前に刺激した例では立位バランスの能力の改善を示しており、別法であれば反応は違う可能性がある。患者自身が車椅子など安定した環境や開眼していたり補償が利く状態では、その知覚を減じやすいと思われる。しかし、そもそもlateropulsionという同じ言葉でも脳損傷部位によって原因が異なり反応は異なると思われる。

・今回の治療の中では、装置により適切な姿勢、適負荷に調整された環境下で、他の訓練より良好な感覚を取り入れたLokomatが一番反応が良かったと思われる。

免荷歩行装置を用いたPusher症候群へのリハビリアプローチ

患者(Aさん): 先生、最近立っているときに、どうしても左側(麻痺側)に体が傾いてしまうんです。頑張って真っすぐにしようとしても、すぐに崩れてしまいます。

療法士(B先生): Aさん、それは「Pusher症候群」と呼ばれる状態ですね。非麻痺側の体幹や上肢の筋活動が過剰になり、無意識に麻痺側へ押し込むような姿勢になってしまうのです。

Aさん: どうすれば、この傾きを改善できますか?

B先生: いくつか方法がありますが、今回は免荷歩行装置を使ったリハビリを試してみましょう。研究では、視覚フィードバックを用いた理学療法(PT-vf)よりも、免荷歩行装置がPusher症候群の改善に有意な効果を示すことが分かっています。

Aさん: 免荷装置を使うと、どういう効果が期待できますか?

B先生: 免荷歩行装置は、歩行中の直立姿勢を強制的に制御し、崩れた垂直感覚を再学習させるのに有効です。これによって、バランスの取り方が改善されることが期待できます。

免荷装置を用いたPusher症候群へのリハビリアプローチ手順

1. 事前評価

-

The Scale for Contraversive Pushing(SCP)とBurke Lateropulsion Scale(BLS)を用いて、Pusher症候群の程度を評価します。

-

特にBLSは、より小さな変化を捉えやすいため、リハビリの効果を確認するのに適しています。

2. 免荷装置のセットアップ

-

免荷歩行装置のハーネスを装着し、体重の一部を免荷します。

-

免荷率は30〜40%程度から開始し、徐々に減らしていきます。

-

患者が自然な歩行パターンを維持できるよう、歩行速度は0.8〜1.2km/hで調整します。

3. 歩行中のフィードバック

-

視覚的フィードバックの提供

-

鏡やスクリーンを用いて、患者が自身の姿勢を確認できるようにします。

-

目の前に垂直線を示し、そのラインに沿って歩くように指示します。

-

-

体性感覚フィードバックの活用

-

麻痺側の足部や体幹にタッチ刺激を加え、左右の重心感覚を調整します。

-

必要に応じて、麻痺側下肢に軽度の外力を加えて、正しい荷重感覚を促します。

-

-

動作中の言語的フィードバック

-

「頭を天井に向けるように意識してみましょう」

-

「体が左に傾いていないか、鏡で確認してみましょう」

-

4. 徐々に免荷率を減少させる

-

バランスが改善してきたら、免荷率を20%→10%→0%と段階的に減らしていきます。

-

立位・歩行の安定性を確認しながら、適宜調整します。

5. 立位・歩行の自主練習

-

免荷装置を外した状態で、壁に垂直線を描いたバーを用いた歩行訓練を実施します。

-

歩行補助具(平行棒、杖)を使用しながら、視覚的フィードバックを活用します。

6. 事後評価

-

再度SCP・BLSスコアを測定し、リハビリの即時効果を確認します。

-

初回セッション後の変化をもとに、次回のリハビリ計画を立案します。

セッション後の振り返り

Aさん: 免荷装置を使って歩いたら、最初は怖かったですが、途中からまっすぐ立てている感覚がありました!

B先生: いいですね。免荷装置を使うことで、歩行中に直立姿勢を強制的に制御し、Pusher症候群の症状を即座に軽減できることが分かっています。ただし、長期的な効果についてはさらなるリハビリが必要です。

Aさん: なるほど。では、これからも続けていけば、日常生活での姿勢も改善しますか?

B先生: はい、続けることで脳が正しい姿勢を学習し、無意識にまっすぐ立てるようになっていくでしょう。ただ、歩行以外の場面でも姿勢を意識することが大切です。例えば、座位でのバランス訓練や、立位での荷重調整なども並行して取り入れると効果的です。

Aさん: 分かりました!これからも頑張ります。

B先生: その意気です。一緒に頑張っていきましょう。

まとめ

-

免荷歩行装置は、Pusher症候群のBLSスコアを改善する即時効果がある

-

歩行中の直立姿勢を強制的に制御することで、崩れた垂直感覚を再学習できる

-

視覚的・体性感覚的フィードバックを組み合わせることで、より効果的なリハビリが可能

-

免荷率を徐々に減らし、歩行補助具を活用しながら自主練習を行う

-

長期的な効果を得るためには、座位・立位でのバランス訓練も重要

Pusher症候群のリハビリは難易度が高いですが、適切な方法を用いれば改善の可能性は十分にあります。今後も継続して取り組んでいきましょう!

新人療法士が免荷式歩行装置を用いたPusher症候群へアプローチを行う際のポイント

1. はじめに

Pusher症候群の患者は、麻痺側への過度な体重移動を伴う姿勢制御障害を示し、従来のリハビリテーションを難しくする要因となります。本稿では、新人療法士が免荷装置を用いた際に注意すべきポイントや効果的なリハビリの手順を解説します。

2. 免荷装置を用いたリハビリの目的

-

垂直姿勢の再学習:歩行時に正しい体軸の感覚を促す。

-

非麻痺側の過剰な押し込みの軽減:直立姿勢を強制することでPusher行動を減少させる。

-

即時効果の確認:免荷装置の使用前後で姿勢制御の変化を評価。

| 目的 | 期待される効果 |

|---|---|

| 垂直姿勢の再学習 | 視覚・前庭・体性感覚の統合を促進 |

| 非麻痺側の過剰な押し込み軽減 | 健側への過度な押し込みを抑制 |

| 即時効果の確認 | BLSスコアの改善による効果測定 |

3. リハビリ手順

(1) 環境設定

-

免荷装置を適切に調整し、患者が快適に装着できるようにする。

-

鏡や垂直線のマーカーを設置し、視覚的フィードバックを提供する。

-

転倒防止のため、スタッフが補助しやすい環境を整える。

(2) 初期評価

-

The Scale for Contraversive Pushing(SCP)やBurke Lateropulsion Scale(BLS)を用い、Pusher行動の重症度を測定。

-

目を閉じた状態と開いた状態での姿勢の偏りを比較。

(3) 免荷歩行訓練の実施

| ステップ | 方法 | 注意点 |

| 装着準備 | 免荷装置を適切に調整し、患者の体幹が過度に傾かないようにする | ハーネスの締めすぎによる圧迫に注意 |

| 視覚フィードバックの導入 | 鏡や垂直線を利用して正しい姿勢を意識させる | 視覚依存が強すぎると、視覚なしでは効果が持続しにくい |

| 歩行開始 | ゆっくりとした速度で開始し、適切な荷重配分を指導 | 患者の恐怖心を軽減する声掛けを行う |

| 非麻痺側の押し込み抑制 | 非麻痺側の上肢や体幹に軽い触覚刺激を加え、意識的な調整を促す | 過度な抑制を行わず、患者が自主的に調整できるよう促す |

| 段階的な免荷減少 | 患者の適応に応じて免荷率を減らし、実際の歩行能力に近づける | 免荷を急に減らすとバランスを崩しやすい |

4. 新人療法士が注意すべきポイント

(1) Pusher行動の特徴を理解する

-

視覚的垂直認知(SVV)は保たれているが、身体的垂直認知(SPV)が歪んでいる。

-

健側の過剰な押し込みは無意識的な行動であるため、単なる「姿勢の修正」ではなく、感覚統合を意識した介入が必要。

(2) 免荷装置のセッティングの工夫

-

免荷を適切に設定し、過度なサポートを避けながらも安全性を確保する。

-

患者の姿勢をモニターしながら、適切な重心調整を指導。

(3) フィードバックの活用

-

鏡や垂直マーカーを活用し、正しい姿勢のフィードバックを即時提供。

-

体性感覚を刺激するため、麻痺側への触覚刺激を適宜追加。

(4) 患者とのコミュニケーション

-

安心感の提供:「最初は少し違和感があるかもしれませんが、徐々に慣れていきますよ。」

-

意識の向け方:「鏡に映る姿勢を確認しながら、まっすぐに立つ感覚を意識してください。」

-

成功体験の強調:「今、正しく体重をのせられましたね!この感覚を覚えておきましょう。」

5. まとめと今後の課題

免荷装置を用いたPusher症候群のリハビリは、即時的な効果が期待できるが、長期的な効果を持続させるためには、免荷装置なしでの練習へとスムーズに移行することが重要です。また、視覚依存に陥らないように、体性感覚や前庭系のフィードバックを適切に取り入れることが求められます。

| 重要ポイント | 理由 |

| 免荷設定の調整 | 過度なサポートは患者の適応を妨げる |

| 視覚フィードバックの活用 | 垂直認知の再学習を促進 |

| 体性感覚刺激の併用 | 視覚依存を防ぎ、バランス能力を向上 |

| 患者との対話 | モチベーション維持と学習促進 |

Pusher症候群のリハビリは単なる姿勢修正ではなく、感覚の再統合が鍵となります。新人療法士は、患者の無意識的な行動パターンを理解し、適切な環境調整と段階的な介入を行うことで、効果的なリハビリを提供できます。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2012~2014:イギリス(マンチェスター2回,ウェールズ1回)にてボバース上級講習会修了 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 現在計 9万人超え 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024)