【2025年版】皮膚の伸張と振動刺激の複合的感覚入力による運動錯覚を用いた脳卒中リハビリテーション

振動刺激と皮膚伸張による運動錯覚を活用した脳卒中リハビリテーション

1. はじめに

金子先生: 今日は「振動刺激と皮膚伸張による運動錯覚を用いた脳卒中リハビリ」について詳しく解説します。これは近年の研究で注目されている方法で、神経可塑性を促進し、運動機能の改善に寄与する可能性があります。

丸山さん: 運動錯覚というのは、実際には動いていないのに、あたかも自分が動いていると感じる現象のことですね。

金子先生: その通り。この運動錯覚を利用することで、脳卒中患者の麻痺側の運動機能回復を促すことができます。

2. 振動刺激による運動錯覚のメカニズム

2.1 神経学的背景

振動刺激による運動錯覚は、主に筋紡錘のIa求心性線維を介して引き起こされます(図1)。

(図1: 振動刺激がIa求心性線維を活性化するメカニズム)

-

振動刺激(周波数80〜100Hz)が筋紡錘に与えられると、Ia求心性線維が興奮

-

一次運動野(M1)と感覚野(S1)に情報が伝達

-

頭頂間溝(SPL)や補足運動野(SMA)も関与し、運動知覚が生じる

丸山さん: つまり、実際には動いていなくても、「動いている」と脳が誤認するんですね。

金子先生: その通り。この現象をリハビリに応用すると、運動イメージや随意運動の再学習が促進されるわけです。

2.2 振動刺激を用いた研究報告

-

Rosenkranzら(2010)は、健常者に対して振動刺激を与えたところ、一次運動野の興奮性が増加することを示した。

-

Boveら(2003)は、振動刺激による運動錯覚が長期間続くことで、運動学習の促進が観察されることを報告した。

(表1: 振動刺激による運動機能改善の臨床研究)

| 研究 | 被験者 | 介入方法 | 結果 |

|---|---|---|---|

| Rosenkranz et al., 2010 | 健常者 | 振動刺激 | M1の興奮性増加 |

| Bove et al., 2003 | 健常者 | 長期振動刺激 | 運動学習の促進 |

3. 皮膚伸張による運動錯覚のメカニズム

3.1 バイオメカニクス的背景

皮膚には機械受容器が存在し、これが伸張されると、筋活動の変化を生じます。

-

メルケル細胞: 持続的な圧力に反応し、姿勢制御に関与

-

ルフィニ終末: 皮膚の伸張方向を検出し、運動錯覚に影響

-

パチニ小体: 振動に反応し、運動開始時の感覚を強化

(図2: 皮膚伸張が神経活動に与える影響)

3.2 皮膚伸張を用いた臨床応用

-

研究では、手関節や足関節周囲の皮膚を特定の方向に伸張することで、脳が運動を錯覚し、麻痺側の運動機能が改善する可能性が示されている。

-

Craigら(2001)は、皮膚伸張による運動錯覚が、感覚-運動統合に寄与することを報告。

4. 臨床応用とリハビリテーションプログラム

4.1 振動刺激の適用方法

-

対象筋: 上肢の場合は橈側手根伸筋、下肢の場合は前脛骨筋など

-

周波数: 80〜100Hzが最適

-

時間: 10〜15分のセッションを1日2〜3回

-

組み合わせ: 鏡療法や運動イメージ訓練と併用することで効果増大

4.2 皮膚伸張の適用方法

-

部位: 手首や足首の関節周囲

-

方法: 皮膚テーピングやマッサージを用いて伸張を加える

-

頻度: 1日2回、各5分程度

-

期待効果: 姿勢制御の改善、筋活動の向上

5. まとめと今後の展望

金子先生: 以上のように、振動刺激と皮膚伸張を活用した運動錯覚は、脳卒中リハビリにおいて有望な手法です。

丸山さん: これらの技術は、神経可塑性を引き出し、患者の運動機能を改善する可能性があるということですね。

金子先生: そうです。今後は、個別最適化や他のリハビリ手法との組み合わせを研究し、さらなる効果を引き出していくことが重要です。

論文内容

カテゴリー

神経系

タイトル

Cutaneous receptors contribute to kinesthesia at the index finger, elbow, and knee.☞リンクhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15917323

Pubmed.Collins DF et al.J Neurophysiol. 2005 Sep;94(3):1699-706. Epub 2005 May 25.

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・運動感覚kinesthesiaに興味があり、どのように入力すると、よりリアルな運動感覚を入力する事が出来るか学ぶべく本論文に至る。

内 容

背景/目的

・関節の位置感覚と運動の根底にある神経メカニズムは物議を醸すままです。

・皮膚受容体は指の運動感覚に寄与することが知られているが、本実験では皮膚受容体が他の主要な関節においても寄与しているという仮説を検証する。

方法

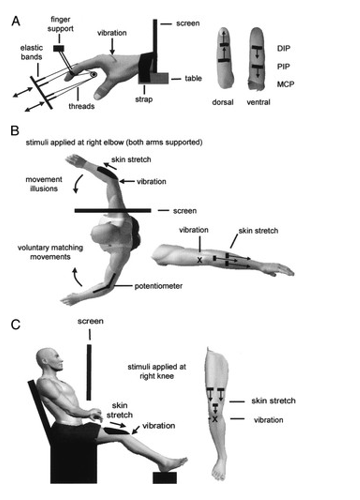

・示指のIP関節、肘、および膝関節で皮膚および筋紡錘の受容体の集団を別々および共に刺激することによって、運動錯覚が誘発された。

・皮膚受容体は皮膚の伸張および振動により筋紡錘の受容体を活性化された。

・刺激は、関節屈曲中に放出される受容体を活性化するように設定された。

結果

・人差し指では、手の背側の伸筋腱に振動を加え、MCP指節関節の屈曲運動の錯覚を喚起した。また、IP関節の周囲の皮膚の伸張を行った。強い皮膚の伸張は、6/8人の被験者において近位IP関節の屈曲の錯覚を引き起こした。振動中に送達される強い皮膚伸張は、振動のみと比較してMCP関節の知覚される屈曲の付随的な減少を伴って、 proximal IP関節の知覚される屈曲を8倍増加させた。

・肘については、上腕三頭筋の遠位部の腱に振動を加え、背側前腕の皮膚を伸ばした。5/10の被験者において強い皮膚の伸張が肘の屈曲運動錯覚を誘発した。同時に強い皮膚の伸張と振動は、振動と比較して1.5倍肘の屈曲運動錯覚を増加させた。

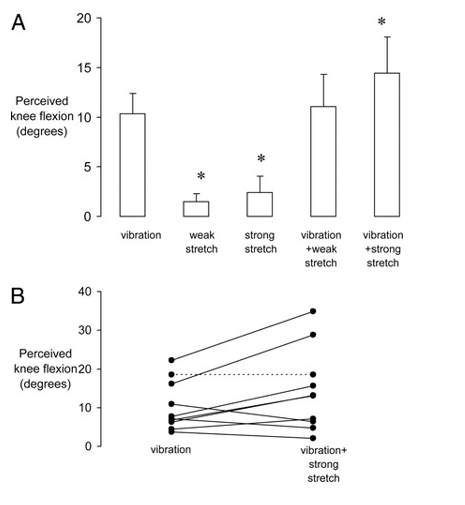

・膝については、膝蓋腱に振動を加え、大腿部の皮膚を伸ばした。皮膚伸張のみで3/10人の被験者(8±4度)で膝屈曲が錯覚が誘発され、振動中に皮膚伸張をした場合は、振動のみと比較し、1.4倍運動錯覚する被験者が増加した。

・皮膚受容体、筋受容体からの入力、および両方の受容体からの組み合わされた入力は、体全体の関節における運動感覚を補助する可能性が高い。

明日への臨床アイデア:振動刺激と皮膚伸張を用いた運動錯覚リハビリの詳細手順

1. 振動刺激を用いたリハビリの手順

対象筋の選定

-

上肢: 橈側手根伸筋、尺側手根伸筋(手関節背屈運動の促進)

-

下肢: 前脛骨筋、腓腹筋(足関節背屈・底屈運動の促進)

機器の準備と設定

-

振動周波数: 80〜100Hz

-

振動時間: 10〜15分/回(1日2〜3回)

-

強度: 心地よいが過剰刺激にならない程度

-

適用方法:

-

筋腹部に振動装置を装着

-

適切な周波数と強度を設定

-

振動中に運動イメージやミラーセラピーを併用

-

施術後に随意運動や課題指向型訓練を実施

-

適用のポイント

-

筋紡錘が活性化するよう適切な位置に装着

-

鏡療法や運動イメージとの組み合わせで効果増大

-

短時間の反復セッションが効果的

2. 皮膚伸張を用いたリハビリの手順

適用部位の選定

-

手関節周囲: 皮膚を手背側または掌側へ伸張

-

足関節周囲: 足背または足底方向へ皮膚を伸張

-

体幹: 側腹部や背部皮膚の伸張

皮膚伸張の方法

-

テーピング法:

-

皮膚の伸張方向に沿ってキネシオテープを貼付

-

伸張方向に適度な張力を持たせる

-

-

手技療法:

-

セラピストが手指を用いて皮膚を持続的に引く

-

運動と組み合わせて関節運動を促進

-

-

機械的ストレッチ:

-

皮膚伸張を持続的にかける装置の使用

-

施術のポイント

-

皮膚の伸張は持続的かつ穏やかに行う

-

伸張方向を適切に調整し、運動機能を最大限に引き出す

-

運動錯覚を誘発するために視覚・触覚フィードバックを活用

3. 振動刺激と皮膚伸張の併用

-

併用のタイミング:

-

皮膚伸張を行い、感覚入力を増強

-

振動刺激を加え、運動錯覚を促進

-

その後、実際の随意運動を実施

-

-

組み合わせることで期待される効果:

-

神経可塑性の促進

-

感覚統合の改善

-

随意運動の誘発と強化

-

4. 症例検討

症例1: 脳卒中後の片麻痺患者

患者情報

-

68歳男性

-

左片麻痺(右中大脳動脈梗塞による)

-

運動麻痺重度(Brunnstrom Stage III)

-

歩行困難(歩行補助具必要)

介入内容

-

皮膚伸張: 手背側と足背側にキネシオテープを使用し、伸張方向を調整

-

振動刺激: 前脛骨筋と上腕三頭筋に対して振動刺激(80Hz, 10分)

-

運動錯覚: 振動中にミラーセラピーを実施し、健側の運動を模倣

-

随意運動: 施術後に歩行練習とリーチング動作を実施

結果

-

3週間後、足関節背屈の随意運動改善

-

歩行時の荷重シフトが向上

-

上肢のリーチ動作において可動域拡大

症例2: 慢性期脳卒中患者

患者情報

-

55歳女性

-

脳出血後遺症(発症5年)

-

右片麻痺(Brunnstrom Stage IV)

-

上肢機能低下(巧緻運動障害)

介入内容

-

皮膚伸張: 右手掌側に皮膚伸張を施し、運動方向を誘導

-

振動刺激: 橈側手根伸筋に対し振動刺激(90Hz, 15分)

-

運動錯覚: 視覚フィードバックを使用し、反復運動イメージ訓練を実施

-

課題指向型訓練: コップを持ち上げる課題を設定し、繰り返し練習

結果

-

4週間後、指の屈曲・伸展の制御向上

-

日常生活動作(ADL)での手の使用頻度増加

-

皮膚刺激への感受性が向上

これらの手法を適用することで、脳卒中患者の運動機能回復が促進される可能性があります。

新人療法士が皮膚伸張・振動刺激を用いたリハビリを行う際のポイント

新人療法士が脳卒中患者に対して皮膚伸張や振動刺激を用いたリハビリを行う際の注意点やポイントを挙げます。

1. 皮膚の状態を事前に確認する

→ 皮膚の脆弱性(褥瘡リスク、皮膚炎、浮腫、瘢痕)をチェックし、過剰な伸張や刺激を避ける。

2. 過敏症や感覚障害の評価を行う

→ 感覚低下や異常感覚(アロディニアなど)がある場合、患者のフィードバックを重視しながら刺激量を調整する。

3. 皮膚伸張の方向と力加減に注意する

→ 皮膚の伸張方向を誤ると逆効果になるため、関節可動域や運動方向を考慮し、適切な方向に伸張を加える。

4. 振動刺激の周波数と時間を患者に合わせて調整する

→ 80〜100Hzが一般的だが、患者の状態によっては低周波から始める方がよい(特に慢性期患者では適応を慎重に判断)。

5. 併用するリハビリとのバランスを考える

→ 振動刺激や皮膚伸張単独ではなく、課題指向型訓練や運動イメージトレーニングと組み合わせることで効果を最大化する。

6. 施術中の患者の表情や反応を観察する

→ 痛みや違和感があればすぐに強度を調整し、患者の受容度を確認しながら進める。

7. 長時間の刺激は避ける

→ 皮膚伸張や振動刺激を長時間行うと、かえって感覚適応が進み、効果が減弱する可能性があるため、10〜15分程度を目安にする。

8. 皮膚刺激後の運動誘発を意識する

→ 刺激だけで終わらず、直後に随意運動を行うことで運動錯覚を実際の動作に結びつける。

9. 施術後の感覚変化を記録し、効果を評価する

→ 皮膚伸張や振動刺激の効果を客観的に把握するために、ROM(関節可動域)、筋活動、歩行能力、ADLなどの変化を記録する。

10. 患者のモチベーションを維持する

→ 「振動刺激や皮膚伸張をしたらすぐに動ける」と誤解させないようにしつつ、成功体験を積ませることでリハビリへの意欲を高める。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2012~2014:イギリス(マンチェスター2回,ウェールズ1回)にてボバース上級講習会修了 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 現在計 9万人超え 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024)