【2025年版】手内在筋の重要性とは?機能的把持の構築に必要な脳科学・バイオメカニクスの理解とリハビリアプローチ

脳卒中患者の手内筋低下の詳細メカニズムと機能的訓練

金子先生:丸山さん、手内筋の低下を詳しく理解するには、脳のどの領域が損傷されているかを知ることが重要です。それがリハビリ計画の基礎になります。

1. 手内筋低下に関連する脳領域の役割

(1) 一次運動野(M1, Precentral Gyrus)

- 機能:

- 手内筋を含む精密な運動の指令を発信。

- 特に手指の筋肉に関連するニューロンが大部分を占める。

- 脳卒中の影響:

- 血管障害がこの領域を侵すと、手の精細運動が著しく低下。

(2) 一次体性感覚野(S1, Postcentral Gyrus)

- 機能:

- 手指の触覚・位置覚の統合。

- 感覚フィードバックを基に適切な運動を調整。

- 脳卒中の影響:

- 感覚フィードバックが遮断され、運動の精度が低下。

(3) 補足運動野(SMA)

- 機能:

- 両手動作や連続的な運動の計画。

- 脳卒中の影響:

- 麻痺側と健側の協調が困難になり、手内筋の非効率的使用に繋がる。

(4) 小脳

- 機能:

- 運動のタイミングと調和。

- 脳卒中の影響:

- 手の動きがぎこちなくなり、適切な筋肉収縮が困難になる。

(5) 基底核

- 機能:

- 筋トーヌス調節や運動の開始・停止。

- 脳卒中の影響:

- 手内筋の過緊張や低緊張が起こる。

丸山さん:

なるほど、損傷部位によってリハビリのアプローチが変わるのですね!

2. 機能的訓練のアイデア

(1) 感覚統合訓練

- 目的: 体性感覚と運動の統合を促す。

- 方法:

- 患者の手を温水または冷水に浸け、感覚を刺激。

- 視覚と触覚を併用し、テクスチャの異なるボールを握る訓練を行う。

- 頻度: 1日15分、1週間5回。

(2) 鏡を使わないミラーセラピーの応用

- 目的: 脳の再編成を促進。

- 方法:

- 健側の手でリズミカルな指タッピングを行い、麻痺側を視覚的に模倣する。

- タッピングに合わせた音声刺激を追加(例:「1, 2, 3」とカウントする)。

- 理論:

- 健側からの神経フィードバックが麻痺側のニューロンを刺激する。

(3) 抵抗を使った動的トレーニング

- 目的: 筋力と協調性の向上。

- 道具:

- セラバンドや柔らかいスポンジ。

- 手順:

- 患者にスポンジを握らせ、握力を測定。

- 少しずつ抵抗を増加させ、徐々に屈曲と伸展運動を行う。

- 指ごとの動きを強調することで、特定の手内筋を狙ったトレーニングを実施。

- 頻度: 週3回、各15分。

(4) ボタン留め・紐結び訓練

- 目的: ADL(Activities of Daily Living)の改善。

- 手順:

- シャツや靴紐を使い、ボタン留めや紐結びの練習。

- 簡単な動作から始め、徐々に難易度を上げる。

- 理論:

- 実際の生活動作に近い環境で神経系を刺激する。

(5) ストレッチングと徒手介入

- 目的: 筋緊張の低下と柔軟性の向上。

- 手順:

- 手内筋を個別にストレッチ(例:虫様筋の軽い牽引)。

- 患者が快適に感じる範囲で可動域を広げる。

- 徒手圧迫法で関節包のリリースを併用。

- 頻度: 毎日1-2回、各10分。

(6) イメージトレーニング

- 目的: 運動ニューロンを間接的に活性化。

- 方法:

- 患者に「指を動かす」とイメージさせる。

- 音声ガイドを用い、具体的な動作を想像させる。

- 効果:

- イメージトレーニングだけでも運動皮質が活性化することが研究で確認されています。

(7) 筋電図バイオフィードバック

- 方法:

- 手内筋の活動を可視化し、適切な筋収縮を学習。

- 適用:

- 虫様筋、骨間筋の再活性化。

- 実践例:

- 丸山さんが患者の屈曲筋と伸展筋のバランスをモニターしながら指導。

(8) 道具の使用

- スプリント:

- 目的: 鉤爪変形の防止、関節拘縮の改善。

- 指間パッド:

- 効果: 指の外転・内転運動を補助し、筋の再教育。

3. リハビリ進行のモニタリング

目標設定の例

| 時期 | 目標 |

|---|---|

| 初期1か月 | 手内筋の筋緊張を正常範囲に戻す |

| 中期3か月 | 簡単なADL動作(例: ボタン留め)が可能になる |

| 後期6か月 | 握力が麻痺前の50%以上に回復する |

4. チームアプローチ

- 理学療法士:

- 関節可動域の維持と体幹の安定を強化。

- 作業療法士:

- 手の微細運動訓練を担当。

- 看護師:

- 手の浮腫や感染症状を日々観察。

- 栄養士:

- 筋力回復を助けるタンパク質やビタミンの摂取を指導。

5. 結論

金子先生:

脳卒中患者さんの手内筋リハビリは、一律のアプローチではなく、患者個々の損傷部位や能力を把握して行うことが重要です。今日の知識を活かして、より効果的な介入を実践してください。

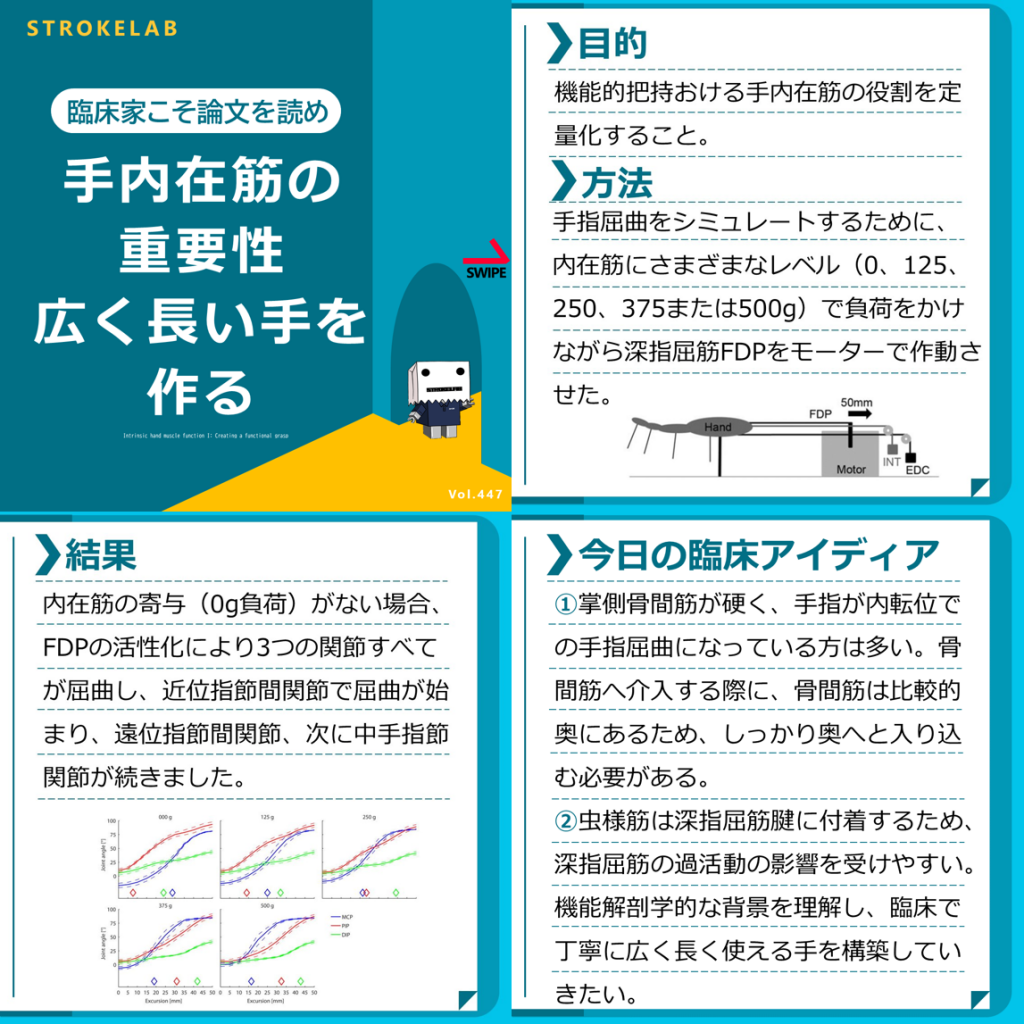

論文内容

カテゴリー

タイトル

●広く長い手を作ろう!脳卒中患者の機能的把持を構築するための手内在筋の重要性

●原著はIntrinsic hand muscle function I: Creating a functional graspこちら

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●脳卒中患者の手の治療をする際に、骨間筋など手内在筋の機能低下を良く観察する。手内在筋についてより学ぼうと思い本論文に至る。

内 容

背景

●手内在筋の機能が欠如している場合、手指の巻き上げる動きが引き起こされやすくなり、物を押しのけてしまう傾向がある。患者が様々なサイズの物を把持できるようにするには、指先から手のひらまでの距離がより広く・長くなる機能的把持が必要です。

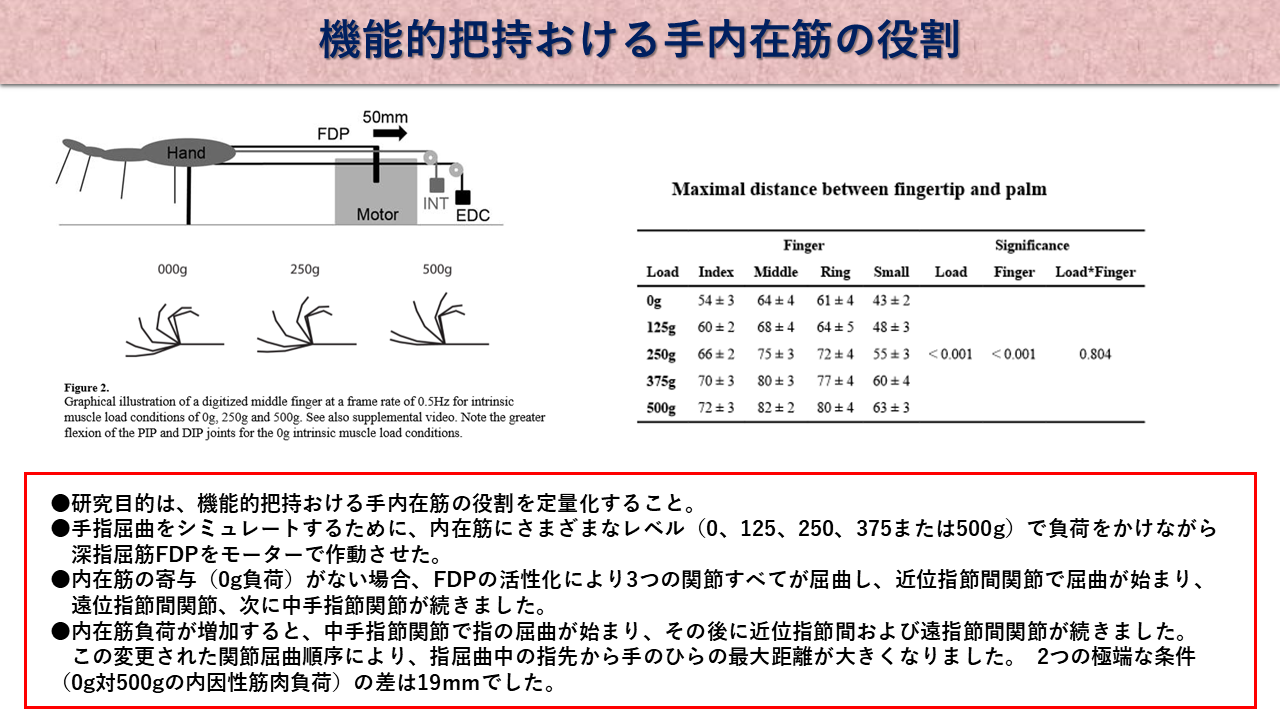

●研究目的は、機能的把持おける手内在筋の役割を定量化すること。

方法

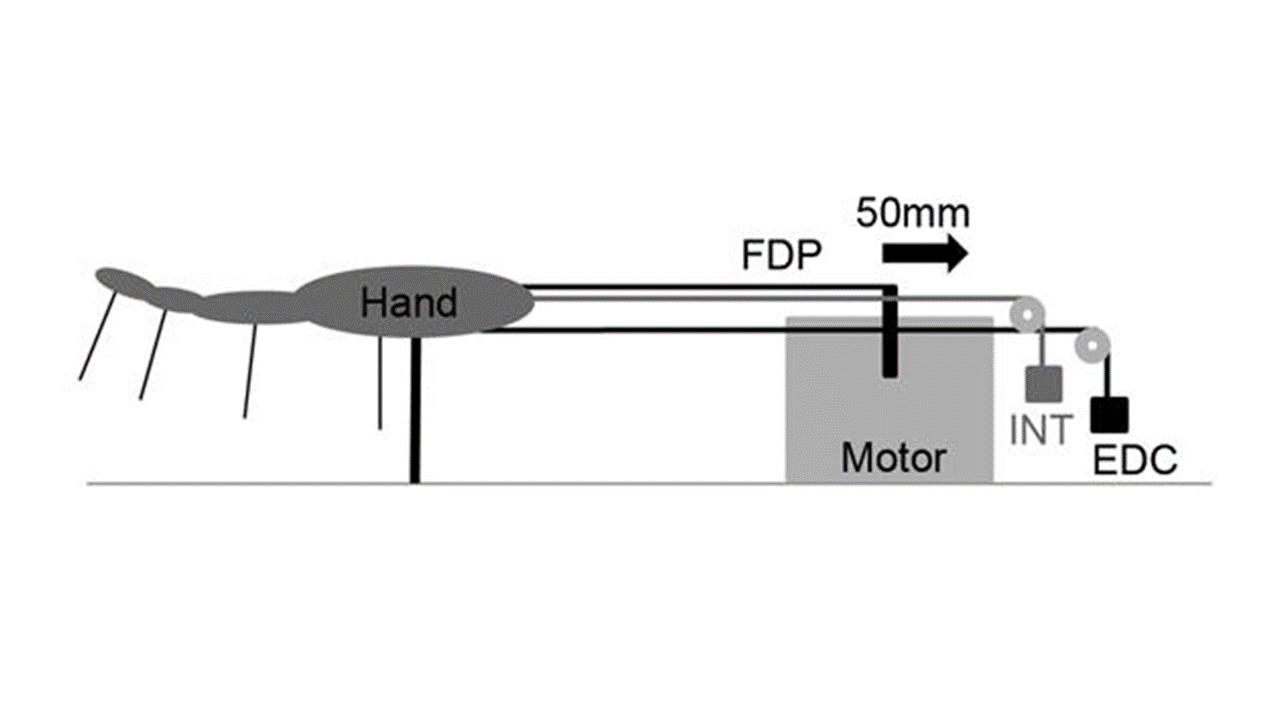

●手指屈曲をシミュレートするために、内在筋にさまざまなレベル(0、125、250、375または500g)で負荷をかけながら深指屈筋FDPをモーターで作動させた。

結果

●内在筋の寄与(0g負荷)がない場合、FDPの活性化により3つの関節すべてが屈曲し、近位指節間関節で屈曲が始まり、遠位指節間関節、次に中手指節関節が続きました。

●内在筋負荷が増加すると、中手指節関節で指の屈曲が始まり、その後に近位指節間および遠指節間関節が続きました。この変更された関節屈曲順序により、指屈曲中の指先から手のひらの最大距離が大きくなりました。 2つの極端な条件(0g対500gの内因性筋肉負荷)の差は19mmでした。

論文を読んで:明日の臨床へ向けての感想

●掌側骨間筋が硬く、手指が内転位での手指屈曲になっている方は多い。骨間筋へ介入する際に、骨間筋は比較的奥にあるため、しっかり奥へと入り込む必要がある。虫様筋は深指屈筋腱に付着するため、深指屈筋の過活動の影響を受けやすい。機能解剖学的な背景を理解し、臨床で丁寧に広く長く使える手を構築していきたい。

脳卒中患者の手内筋に対する作業療法アプローチ

新人療法士が手指機能に対するリハビ9リを行う際の注意すべきポイント

-

疼痛の有無を事前に確認する

- 手指関節や腱に炎症や疼痛がある場合、無理な動作が状態を悪化させる可能性がある。

- 疼痛がある場合は、事前に医師や上級者に相談する。

-

過度な筋緊張を誘発しない

- 速い動作や強い刺激は、痙縮や異常筋活動を引き起こすことがある。

- ゆっくりとした、リズミカルな動作を心掛ける。

-

患者の動機づけと心理状態の観察

- 患者がリハビリに消極的であれば、適切な声掛けや成功体験を与える。

- 無理に進めず、患者のペースに合わせる。

-

手指の拘縮リスクを見逃さない

- 指関節や腱の硬化が進行する兆候を早期に発見し、ストレッチや緩和的介入を行う。

-

麻痺側の感覚入力を重視する

- 麻痺側の感覚障害により動作が不正確になることが多いため、感覚を刺激する介入(テクスチャ触覚訓練など)を取り入れる。

-

片側性注意(片 neglect)の影響を考慮する

- 患者が麻痺側の手を無視する場合、視覚や触覚のフィードバックを積極的に利用し、注意を引きつける。

-

運動負荷を適切に設定する

- 初期段階では過剰な負荷を避け、徐々に増やす。

- トレーニング後に疲労が残る場合は、強度や頻度を調整する。

-

作業の選択は患者の興味や生活に合わせる

- 患者が日常的に必要とする動作(ペンの操作、食器を持つなど)を中心に訓練を組み立てる。

- 患者が興味を示す課題を取り入れることで、モチベーションを高める。

-

手指だけでなく前腕や肩の動作を連動させる

- 手指の動作には前腕や肩の安定性が必要なため、全体の動作連携を意識する。

- 例:物を握る動作に肩甲骨の安定性が重要。

-

患者とチームのコミュニケーションを重視する

- 医師や他のリハビリ専門職と患者の進捗や問題点を共有する。

- チームで目標を設定し、一貫性のある介入を行う。

補足

新人療法士は、指導者や先輩療法士からのフィードバックを積極的に求め、自分の介入方法が適切かを定期的に確認する姿勢を持つことが重要です。また、患者にとって何が最も優先されるかを考えながら柔軟に対応してください。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2012~2014:イギリス(マンチェスター2回,ウェールズ1回)にてボバース上級講習会修了 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 現在計 9万人超え 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024)