【2025年版】脳卒中・パーキンソン病リハビリの歩行練習|外部焦点 vs 内部焦点、どこに意識を向けるべき?

論文内容

カテゴリー

タイトル

●歩行時は外部環境に意識を向けると良い?脳卒中患者の歩行時に注意を向ける先による影響

●原著はThe effects of different attentional focus on poststroke gaitこちら

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

●歩行練習では、意識的に足を上げている患者や足元を見ている患者、ゴールを意識している患者・・と様々な注意を向ける矛先がある。その意識の違いで歩行にどの程度影響があるのか興味を持ち本論文に至る。

内 容

背景

●先行研究の多くは、注意が運動能力に影響を与える可能性があることを示している。 注意を向ける先(焦点)において特定の運動をしながら体の内部に注意を向けることを内部焦点(IF)と呼び、外部環境に焦点を合わせることを外部焦点(EF)※外の物の結果に集中する事【ボールの起動など】と呼びます。過去の研究では、EFは一般的にIFよりも運動能力に効果的であることが示されています。 バランス制御と運動学習に関する多くの研究は、EFの利点を実証しています。

●ただし、慢性期脳卒中患者の動的状態での注意を向けた研究はほとんどありません。 この研究では、脳卒中後の歩行に対するさまざまな注意の効果を調べた。

方法

●脳卒中発症後6か月以上経過した者が本研究のために選ばれた。基準は、指示理解が良好、補助具なしで自立して歩くことができ、MMSE(韓国版)で24以上のスコアの方であった。16人の被験者(男性11名、女性5名)が自発的に研究への参加に同意し完了した。

●被験者は、運動機能評価のためにBBS、MASのテストを受けた。 3つの注意の焦点の条件は①コントロール群②IF内部焦点③EF外部焦点でした。コントロール群では注意の焦点についての指示を受けていませんでした。 IFでは下肢の動きに集中しながら歩くように指示されました。 EFでは、被験者は、健康な成人の対称的な歩行サイクルに基づいて床に描かれたマーカーと線に焦点を当てて歩くように指示されました。被験者は合計14 m歩行し、開始点から7 mの距離にある120×54 cmのマット型の歩行解析装置上を歩行しました。

結果

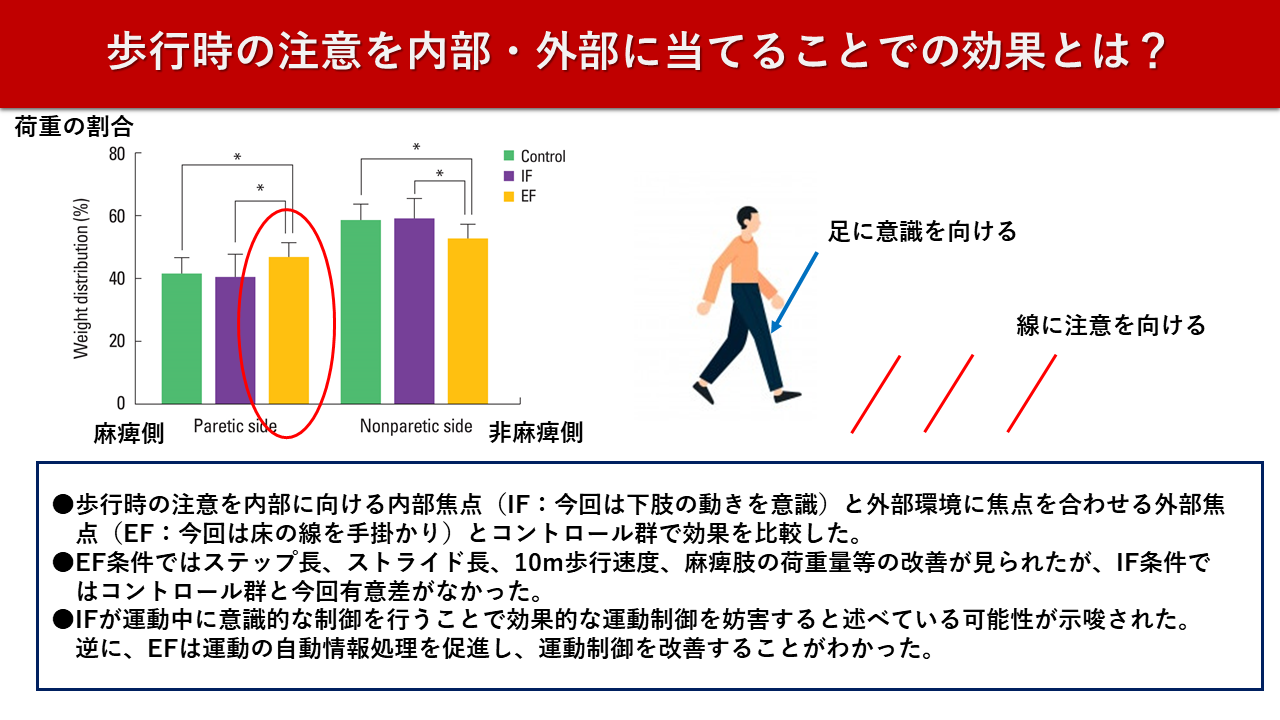

●歩行時の注意を内部に向ける内部焦点(IF)と外部焦点(EF)で効果を比較し、EF条件でステップ長、ストライド長、歩行速度、麻痺側荷重量等の改善が見られた。IFはコントロール群と今回有意差がなかった。

●EFが動的歩行中の麻痺側下肢への荷重に役立つことを示した研究はほとんどありません。ただし、EFは静的な姿勢制御に役立つと多くの報告があります。 EFは、IFと比較して、静止立位での姿勢の揺れを軽減するようです。また、パーキンソン病患者で、EFが静止立位と歩行時に適用されたとき、姿勢の不安定さの減少を示したと報告がある。これらの結果は、EFが荷重分布の対称性に起因する歩行機能を改善できることを示唆しています。

明日の臨床へ向けての感想

●脳卒中患者において歩行時は、外部に焦点を当てた方が(課題の結果、ゴールなど)歩容の改善を促通できることが示唆された。しかし、どの場所でも視覚のサポートを受けるわけにはいかない。外部に焦点を当てた感覚【結果に集中する】が内部生成出来て来る所まで練習では繋げていきたい所である。

講義形式で解説:脳卒中患者の歩行訓練における内部焦点と外部焦点の効果

脳卒中患者の歩行訓練における注意焦点(内部焦点と外部焦点)の効果について解説します。特に、注意焦点が荷重、姿勢、歩容に与える影響を論文に基づいて詳しく説明します。

1. 注意焦点の定義

-

内部焦点(Internal Focus, IF):自身の身体の動きや筋活動に意識を向けること。例えば、「足を高く持ち上げる」や「膝をしっかり伸ばす」といった指示が該当します。

-

外部焦点(External Focus, EF):身体の外部環境や動作の結果に意識を向けること。例えば、「床のマーカーに足を置く」や「目の前のゴールに向かって歩く」といった指示が該当します。

2. 注意焦点が歩行に与える影響

研究によれば、脳卒中患者の歩行時に外部焦点に意識を向けることで、以下のような改善が見られました。

-

ステップ長とストライド長の増加:EF条件下では、歩幅が広がり、歩行のリズムが安定します。

-

歩行速度の向上:EFにより、歩行速度が増加し、効率的な歩行が促進されます。

-

麻痺側への荷重量の増加:EFは、麻痺側下肢への荷重を促進し、左右の荷重バランスの改善に寄与します。

一方、IF条件では、これらの指標に有意な改善は見られませんでした。

3. 脳科学的視点

外部焦点に意識を向けることで、運動制御に関与する脳領域の活動が効率化されると考えられています。具体的には、運動野や小脳の活動が最適化され、不要な筋活動が抑制されることで、スムーズな動作が可能になります。

4. 神経学的視点

EFは、運動学習における自動化プロセスを促進します。これにより、運動パフォーマンスの向上や動作の安定性が増し、脳卒中患者の歩行能力の改善につながります。

5. バイオメカニクス的視点

EFにより、歩行時の運動パターンがより自然で効率的になります。具体的には、関節の可動域が適切に活用され、筋活動の協調性が向上し、エネルギー効率の良い歩行が実現します。

6. 臨床応用のポイント

-

外部焦点の設定:患者の目標や環境に応じて、適切な外部焦点を設定します。例えば、床にマーカーを配置し、そこに足を置くよう指示することで、EFを促進できます。

-

指示の工夫:患者に対する指示を、身体の動きではなく、動作の結果や環境に関連付けることで、EFを強調します。例えば、「足を高く上げる」ではなく、「目の前のステップに足を乗せる」といった指示が効果的です。

-

フィードバックの提供:EFを強化するために、視覚的や聴覚的なフィードバックを提供します。例えば、鏡を使用して歩行動作を確認させる、メトロノームのリズムに合わせて歩行させるなどの方法があります。

以下に、内部焦点と外部焦点の違い、およびそれぞれが歩行パラメータに与える影響をまとめた図を示します。

| 焦点の種類 | 意識の向け方 | 歩行パラメータへの影響 |

|---|---|---|

| 内部焦点(IF) | 自身の身体の動きや筋活動に意識を向ける 例:「足を高く持ち上げる」 |

– ステップ長:変化なし – ストライド長:変化なし – 歩行速度:変化なし – 麻痺側荷重量:変化なし |

| 外部焦点(EF) | 身体の外部環境や動作の結果に意識を向ける 例:「床のマーカーに足を置く」 |

– ステップ長:増加 – ストライド長:増加 – 歩行速度:向上 – 麻痺側荷重量:増加 |

この図表は、EFが脳卒中患者の歩行パラメータにポジティブな影響を与えることを視覚的に示しています。

内部焦点・外部焦点を用いた歩行訓練の実践的な手順

登場人物

👨⚕️ セラピスト(あなた)

👴 患者(Aさん):右片麻痺、屋内歩行は可能だが、歩行速度が遅く、麻痺側への荷重が少ない

1. ウォームアップ(内部焦点の意識付け)

👨⚕️「Aさん、今日は歩き方を意識してトレーニングをしましょう。まず、座った状態で足の動きを確認しましょう。」

👴「はい、どうすればいいですか?」

👨⚕️「右足(麻痺側)を前に出してみてください。足がどのように動いているか、自分の感覚を意識してみましょう。」

👴「うーん、少し重い感じがします。」

👨⚕️「なるほど。では、膝をしっかり伸ばすことを意識しながら、ゆっくり足を前に出してみましょう。」

👴「お、少し動かしやすい気がします。」

👨⚕️「いいですね!次に立ち上がって、足の裏で床をしっかり感じながら立ってみましょう。」

2. 内部焦点を用いた歩行訓練

👨⚕️「それでは、歩くときに “麻痺側の膝をしっかり伸ばす” ことを意識して歩いてみましょう。」

👴「はい……(歩く)……なんだかぎこちなくなりますね。」

👨⚕️「そうですね。内部焦点を使うと、身体の動きを意識できる反面、動きが不自然になることがあります。では、もう一度意識してみてください。“麻痺側のつま先をしっかり上げる” ことを考えながら歩いてみましょう。」

👴「ああ、転ばないように気を付けながら歩けますね。」

👨⚕️「いいですね。ただ、少しぎこちないので、次は別の方法で歩いてみましょう。」

3. 外部焦点を用いた歩行訓練

👨⚕️「今度は、床にテープを貼るので、“この線の上に足を置くことを意識して” 歩いてみましょう。」

👴「線を目指す感じですね?」

👨⚕️「そうです。身体の動きではなく、“線の上に足を運ぶ” ことだけに集中してください。」

👴「……お、さっきよりスムーズに歩ける気がします!」

👨⚕️「いいですね!もう少し意識を変えてみましょう。今度は、前の壁に貼ったターゲット(赤い丸)に向かって、できるだけ “早く到達する” ことを考えてみてください。」

👴「……(歩く)……なんだか、さっきより速く歩けます!」

👨⚕️「そうですね。外部焦点を使うと、動作が自然になりやすいです。」

4. 応用練習:荷重を意識した外部焦点訓練

👨⚕️「では、麻痺側への荷重量を増やすために、新しい目標を作ります。」

👴「どんな目標ですか?」

👨⚕️「この小さな踏み台に片足ずつ乗せて歩くことで、左右均等に荷重をかける練習をします。」

👴「ふむ……できるかな?」

👨⚕️「大丈夫です!意識するのは “この踏み台の真ん中に足をしっかり置くこと” だけです。」

👴「やってみます。(ゆっくり歩く)……あれ?右足に体重を乗せやすいですね!」

👨⚕️「そうですね。麻痺側への荷重量が自然と増えましたね!」

5. まとめと振り返り

👨⚕️「今日のトレーニングでは、内部焦点と外部焦点の違い を体験してもらいました。どうでしたか?」

👴「内部焦点を意識すると、身体の動きは感じやすいけど、歩きにくかったですね。」

👨⚕️「そうですね。内部焦点は、動作を学ぶ段階 では有効ですが、実際にスムーズに歩くには、外部焦点の方が効果的 です。」

👴「外部焦点の方が、自然に動ける感じがしました。」

👨⚕️「その通りです!次回も、歩行能力を向上させるために、さらに負荷をかけたトレーニングをしていきましょう。」

👴「よろしくお願いします!」

重要ポイントのまとめ

✔ 内部焦点:「膝を伸ばす」「つま先を上げる」など、身体の動きを意識する→運動学習の初期段階に有効

✔ 外部焦点:「床の線の上に足を置く」「目標地点に向かう」など、環境や動作の結果に意識を向ける→スムーズな歩行動作に有効

✔ 応用として踏み台などを利用し、麻痺側への荷重量を増やす練習をする

このように、患者との対話を通じて、内部焦点と外部焦点の違いを理解しながら実践することが重要です。

新人療法士が内部焦点・外部焦点を用いた歩行訓練を行う際の注意点・ポイント

-

患者の認知機能や理解度を考慮する

- 認知機能の低下がある場合、内部焦点の指示(「膝を伸ばす」「足を高く上げる」)よりも、外部焦点の指示(「前のマークを目指して歩く」)の方が効果的なことが多い。

-

内部焦点の使用は短時間にする

- 過度に内部焦点を意識すると、動作がぎこちなくなりやすい。運動学習の初期段階では有効だが、慣れたら外部焦点へ移行することが望ましい。

-

外部焦点の目標設定は具体的に

- 「しっかり歩いてください」ではなく、「床のこのラインに沿って歩いてください」や「前の赤いマーカーを目指しましょう」など、明確な目標を示す。

-

環境を工夫して自然に外部焦点へ誘導する

- 廊下のタイルのラインや、床にマーカーを置くなどして、意識しやすい環境を整える。

-

姿勢・バランス能力に応じた焦点の選択

- バランスが不安定な患者に対して内部焦点を強調しすぎると、過剰な緊張を招く。外部焦点(「壁のマークを見て歩く」)を利用すると自然に姿勢が改善することがある。

-

荷重の偏りがある場合、外部焦点を利用する

- 例えば、麻痺側への荷重を増やすために「麻痺側の足をラインの上にしっかり乗せてください」と指示すると、意識せずに荷重が増えることがある。

-

指示のタイミングを工夫する

- 歩行動作の途中で過度に指示を入れるとリズムが崩れることがある。内部焦点の指示は静止時に、外部焦点の指示は動作中に行うと効果的。

-

内部焦点の指示は一度に1つまで

- 「膝を伸ばして、つま先を上げて、股関節をしっかり動かして」と複数の内部焦点を与えると、患者が混乱しやすい。

-

患者のフィードバックを活用する

- 「今の歩き方はどう感じましたか?」と患者の感覚を確認しながら、内部・外部焦点のどちらが効果的かを調整する。

-

外部焦点を取り入れた動的課題を導入する

- 例:「向こうのコーンを回って戻ってきましょう」など、動作の流れを考えながら自然に外部焦点を活用する課題を設定する。

これらのポイントを意識することで、新人療法士がより効果的な歩行訓練を実施できるようになります。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2012~2014:イギリス(マンチェスター2回,ウェールズ1回)にてボバース上級講習会修了 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 現在計 9万人超え 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024)