【2024年版】頚髄症の原因・治療・効果的リハビリテーションと自主トレーニングまで解説

頚髄症とは?

概要

頚髄症(けいずいしょう、Cervical Myelopathy)は、頚椎(首の骨)の圧迫や狭窄によって脊髄や神経が障害を受ける病態です。主に中高年に見られ、頚椎の変性が進行することで発症します。頚椎は、首の部分にある7つの椎骨から構成され、これらの骨が脊髄を保護しています。

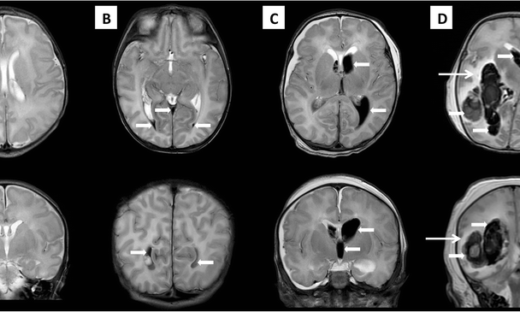

引用:https://search.app.goo.gl/qv4sa2p

引用:https://search.app.goo.gl/qv4sa2p

主な症状

- 首や肩の痛み:

- 頚髄症の初期症状として、首や肩に痛みが生じることがあります。

- 腕や手のしびれ:

- 圧迫された神経が影響を受け、腕や手にしびれや感覚異常が現れることがあります。

- 筋力低下:

- 神経の障害が進行すると、腕や手の筋力が低下することがあります。

- 歩行困難:

- 脊髄の圧迫が進むと、下肢の筋力や協調性が失われ、歩行が困難になることがあります。

- 排尿や排便の障害:

- 重度の場合、排尿や排便のコントロールが難しくなることがあります。

発症原因とリスクファクター

主な原因

-

頚椎の変性:

- 加齢による頚椎の変性が最も一般的な原因です。頚椎の椎間板が変性し、クッション機能が失われることで脊髄が圧迫されます。

-

骨棘の形成:

- 椎骨に骨棘(骨のとげ)が形成され、脊髄や神経を圧迫することがあります。

-

椎間板の変性:

- 椎間板が突出したり、ヘルニアを起こすことで脊髄が圧迫されることがあります。

リスクファクター

-

遺伝的要因:

- 家族歴に頚髄症の患者がいる場合、発症リスクが高くなります。

-

過去の外傷:

- 首の外傷歴がある場合、頚髄症のリスクが高まります。

-

慢性的な首の負担:

- 長時間のデスクワークや特定の姿勢が頚椎に負担をかけることがあります。

-

特定の職業やスポーツ:

- 首に負担をかける職業やスポーツ活動がリスクを増加させます。

診断方法と一般的な治療法

診断方法

-

身体検査:

- 医師が症状を確認し、神経学的評価を行います。感覚や筋力の異常、反射の変化などを調べます。

-

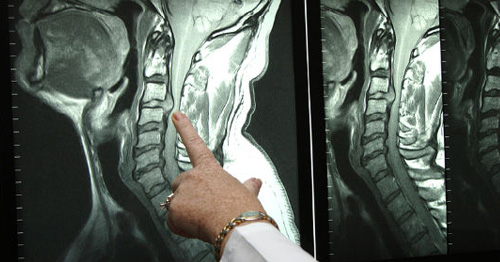

MRI(磁気共鳴画像法):

- MRIは、脊髄や神経の圧迫状態を詳細に確認するための最も有効な画像検査です。

-

CTスキャン:

- 骨の詳細な画像を得るために使用され、骨棘や椎間板の異常を確認します。

-

神経学的検査:

- 神経伝導速度や筋電図(EMG)を用いて、神経の機能状態を評価します。

治療法

-

保存的治療:

- 薬物療法: 鎮痛剤や抗炎症薬が用いられます。

- 理学療法: 筋力強化やストレッチング、姿勢矯正が行われます。

-

手術療法:

- 椎間板摘出術(椎間板ヘルニアの除去): 椎間板の突出部分を取り除き、脊髄の圧迫を解消します。

- 脊椎融合術: 隣接する椎骨を固定し、頚椎の安定性を高めます。

-

リハビリテーション:

- 術後のリハビリテーションを通じて、筋力の回復や機能の改善を図ります。

頚髄症の治療は、個々の症状や病態の進行状況に応じて適切に選択されます。早期の診断と治療が、患者の生活の質を向上させるために重要です。

頚髄症に対するリハビリテーション戦略

リハビリテーションの目標

頚髄症のリハビリテーションの主な目標は以下の通りです:

- 痛みの軽減: 患者の快適さを向上させ、リハビリテーションへの参加を促進。

- 機能の回復: 運動および感覚機能を改善し、日常生活の独立性を高める。

- 合併症の予防: 筋萎縮や関節拘縮などの合併症のリスクを減少させる。

- 教育とサポート: 患者に知識とサポートを提供し、自身の状態を効果的に管理できるようにする。

リハビリテーション戦略

1. 痛み管理

- 薬物療法: 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、筋弛緩薬、コルチコステロイドを使用。

- 物理療法: 温熱療法、冷却パック、経皮的電気神経刺激(TENS)。

- 手技療法: 優しいマッサージや動員技術。

2. 理学療法

- 筋力強化運動: 首、肩、上肢の筋力と安定性を向上。

- 可動域運動: 頚部および上肢の柔軟性を維持。

- 有酸素運動: ステーショナリーサイクリングや水中療法など。

3. 作業療法

- 活動の修正: 日常的な作業を適応。

- 微細運動訓練: 器用さと協調性を改善。

- エネルギー保存技術: 活動のペース配分とエネルギーの保存方法。

4. 補助器具

- 頚部カラー: 急性期の頚部のサポート。

- 歩行補助具: バランスと移動を改善。

5. 教育と心理社会的サポート

- 患者教育: 頚髄症の性質、治療オプション、自己管理技術。

- サポートグループ: 感情的および心理的サポート。

- 介護者のトレーニング: 家族や介護者への教育。

モニタリングとフォローアップ

- 定期的な評価: 症状、機能状態、リハビリプログラムの遵守をモニタリング。

- 計画の調整: 患者の進捗、新たなニーズ、状態の変化に基づいてリハビリ戦略を修正。

STROKE LABは優秀なスタッフであなたのお悩みを解決します。

リハビリテーションエクササイズ

1. 首のストレッチ

エクササイズ: 前屈と後屈

- 手順:

- 患者は椅子に座るか、立った状態で行います。

- ゆっくりと顎を胸に近づけるように首を前に曲げます。この姿勢を5秒間保持します。

- ゆっくりと首を元の位置に戻し、次に首を後ろに反らせて天井を見るようにします。この姿勢も5秒間保持します。

- これを5回繰り返します。

エクササイズ: 側屈

- 手順:

- 患者は椅子に座るか、立った状態で行います。

- ゆっくりと右耳を右肩に近づけるように首を右に曲げます。この姿勢を5秒間保持します。

- 首を元の位置に戻し、次に左耳を左肩に近づけるように首を左に曲げます。この姿勢も5秒間保持します。

- これを5回繰り返します。

2. 首と肩の強化エクササイズ

エクササイズ: ショルダーシュラッグ(肩の挙上)

- 手順:

- 患者は立った状態で行います。

- 両肩をゆっくりと耳に近づけるように挙げ、3秒間保持します。

- 肩をゆっくりと元の位置に戻します。

- これを10回繰り返します。

エクササイズ: スキャプラリトラクション(肩甲骨の引き寄せ)

- 手順:

- 患者は直立し、両腕を自然に体の横に下ろします。

- 肩甲骨を背中の中央に引き寄せるように肩を後ろに引きます。この姿勢を5秒間保持します。

- ゆっくりと元の位置に戻します。

- これを10回繰り返します。

3. 神経の滑動エクササイズ

エクササイズ: 頚椎神経滑動

- 手順:

- 患者は椅子に座り、背筋を伸ばします。

- 首をゆっくりと右に傾け、左手を頭の上に置き、軽く引っ張ります。この姿勢を5秒間保持します。

- 同様に左に傾けて、右手で引っ張ります。

- これを左右それぞれ5回繰り返します。

4. 姿勢矯正エクササイズ

エクササイズ: 壁天使(Wall Angels)

- 手順:

- 患者は壁に背を向けて立ちます。足は壁から数センチ離します。

- 両腕を壁に沿って上げ、肩の高さまで持ち上げます。

- 肘を曲げ、腕を壁に押し付けながら、腕を上に滑らせます。この姿勢を5秒間保持します。

- ゆっくりと腕を元の位置に戻します。

- これを10回繰り返します。

5. バランスとコーディネーションエクササイズ

エクササイズ: 片足立ち

- 手順:

- 患者は安定した場所に立ちます。

- 片足をゆっくりと上げ、バランスを取ります。この姿勢を10秒間保持します。

- 足を元の位置に戻し、反対側も同様に行います。

- これを左右それぞれ5回繰り返します。

注意事項

- エクササイズ中に痛みが生じた場合は、直ちに中止し、医師に相談してください。

- エクササイズは無理のない範囲で行い、徐々に強度を上げることが重要です。

これらのエクササイズを継続的に行うことで、頚髄症の症状を緩和し、生活の質を向上させることが期待できます。

自費リハビリの利点

公的リハビリと自費リハビリの違い

公的リハビリは保険適用の基本的なサービス、自費リハビリは専門的で個別化されたプログラムが提供されます。自費リハビリでは、最新の治療法や機器を使用でき、待ち時間も少ないです。

自費リハビリのメリットと効果

自費リハビリの最大のメリットは、個別のニーズに応じたカスタマイズされたプログラムを受けられる点です。回復のスピードが速く、効果が高いことが期待されます。

早期介入の重要性

早期にリハビリを開始することで、神経機能の回復が促進され、長期的な障害を軽減することが可能です。自費リハビリは迅速な対応が可能で、早期介入がしやすい環境です。

STROKE LABでの免荷式トレッドミル訓練場面↓

自費リハビリの種類と選び方

理学療法、作業療法、言語療法の紹介

- 理学療法(PT): 運動療法や物理療法を通じて筋力や可動域を改善。

- 作業療法(OT): 日常生活の活動を通じて機能回復を目指す。

- 言語療法(SLT): コミュニケーションや嚥下機能の改善を目的とする。

各リハビリプログラムの内容と特徴

- 理学療法: ストレッチやエクササイズ、マッサージ。

- 作業療法: 手指の器用さを取り戻す訓練、日常生活の動作をサポートする工夫。

- 言語療法: 発音や飲み込みの訓練。

自分に合ったリハビリ施設の選び方

専門的なスタッフの有無、施設の設備、提供されるプログラムの内容、患者の口コミや評価を確認し、見学して施設の雰囲気や対応を確認することが重要です。

成功事例と体験談

自費リハビリを受けた患者の声

STROKE LABには「短期間で驚くほどの回復を実感できた」「個別に対応してくれるので安心して取り組めた」などの声が多く聞かれます。

↓はSTROKE LABでの脊髄梗塞の利用者の方に対する介入例です。

自費リハビリを始めるためのステップ

リハビリ施設の探し方と予約方法

インターネットで地域のリハビリ施設を検索し、評判や提供サービスを調べ、気になる施設に問い合わせて見学の予約を取り、スタッフと面談して具体的なリハビリプランを相談。

自費リハビリの費用と予算管理

予算を立て、最も効果的でコストパフォーマンスが高いプログラムを検討。支払い方法やプランについて事前に確認。

リハビリを効果的に続けるためのコツ

モチベーションを維持するために目標を設定し、小さな進歩を記録。家族や友人のサポートを受け、定期的な進捗確認とフィードバックを受けながらリハビリを継続。

エビデンス

減圧手術とリハビリテーション:

減圧手術は依然として頸髄症の主な治療法です。 研究では、術後のリハビリテーションが回復を大幅に促進することが示されています。 術後の改善は、多くの場合、軸索の発芽、再髄鞘形成、および免疫調節に関連しています。 標的を絞ったリハビリテーションを通じて軸索の可塑性と再髄鞘形成を強化すると、術後の良好な結果につながる可能性があります(BMJ Open、2021)。

仮想現実 (VR) テクノロジー:

「Trials」に掲載された研究プロトコルでは、頸髄症患者の術後リハビリテーションにおける VR テクノロジーの有効性を調査しています。 このランダム化比較試験は、従来のリハビリテーション方法と比較して、VR が運動機能、バランス、全体的な生活の質を改善できるかどうかを評価することを目的としています。 予備的な結果は、VR が回復を促進する有望なツールである可能性があることを示唆しています (Trials、2023)。

分子的洞察と薬理学的介入:

研究では、頸部脊髄症の根底にある分子機構も掘り下げられています。 ホスホジエステラーゼ (PDE) の阻害剤、特に PDE3 と PDE4 は、機能回復を促進し、痛みを軽減する可能性があることが前臨床研究で示されています。 PDE阻害剤であるイブジラストという薬剤は、頸髄症患者の転帰改善における有効性について現在研究中である(MDPI、2021)。

理学療法:

理学療法はリハビリテーションの基礎です。 包括的なレビューでは、筋力トレーニング、調整運動、機能トレーニングに焦点を当てたオーダーメイドの理学療法レジメンが、頸髄症患者の運動機能の改善と障害の軽減に効果的であることが強調されています(BMC2024)。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2012~2014:イギリス(マンチェスター2回,ウェールズ1回)にてボバース上級講習会修了 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 現在計 9万人超え 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024)