課題型アプローチとは?

動きの調整と順序を改善するために、特定のタスクに集中することが重要です。以下の手順を取り入れることで、自信を持って日常生活を送るサポートになります。

1. 困難を克服!日常活動の分解法

重要な課題を特定する

まずは、日常生活の中で特に困難を感じる活動をリストアップします。例えば、靴を履くことや服を着ることなどが挙げられます。これにより、どの部分で改善が必要かが明確になります。

ステップに分割する

次に、各タスクをより小さく管理しやすいステップに分割します。タスクを細分化することで、一度に全てを行おうとするプレッシャーを軽減し、成功体験を積み重ねることができます。例えば、靴を履く場合のステップは以下の通りです:

ステップに分割する 各タスクを、より小さく管理しやすいステップに分割します。例えば、靴を履く場合:

-

座ります。

- 安全で安定した椅子に座ります。

- 必要であれば、背もたれに寄りかかります。

-

靴下を履きます。

- 靴下を手に取り、つま先から足にかぶせます。

- 靴下を足首まで引き上げ、しわを伸ばします。

-

片方の靴を履きます。

- 靴を手に取り、足を靴の中に入れます。

- かかとがしっかりと靴の中に収まるようにします。

-

靴紐を結びます。

- 靴紐を両手で持ち、クロスさせます。

- 片方の紐をもう一方の紐の下から通し、引っ張って締めます。

- ループを作り、もう一方の紐で結び目を作ります。

- 結び目が緩まないように、しっかりと引っ張ります。

-

もう一方の靴でも同じ手順を繰り返します。

2. ステップごとの練習で動作をマスターしよう

一度に一つのステップに集中する

各ステップを個別に練習し、自動的に実行できるようになるまで繰り返します。これにより、複雑な動作が一つ一つ確実に身につきます。例えば、靴を履くタスクの最初のステップである「座る」を完全に習得してから次のステップに進むといった具合です。

図表などを使用する

口頭、視覚、または触覚による手がかりを利用して、各ステップをガイドします。例えば、各ステップを順番に示す図表を作成し、それを見ながら実行することで、視覚的な確認ができ、手順を守りやすくなります。具体的には、ステップごとのイラストや写真を用意し、目につく場所に配置することで、視覚的なサポートを提供します。また、口頭で指示を出したり、触覚を通じて誘導したりすることも効果的です。

各ステップを確認しながら実行する方法

ステップ 1: 座ります。

- 手がかり: 座る場所に明確な目印(例:クッションや色付きテープ)を置く。

- アドバイス: 背もたれにしっかり寄りかかり、安全に座っていることを確認。

ステップ 2: 靴下を履きます。

- 手がかり: 靴下のつま先部分に目印を付けて、正しい向きを示す。

- アドバイス: 靴下を足首まで引き上げる際にしわを伸ばすことを意識。

ステップ 3: 片方の靴を履きます。

- 手がかり: 靴のかかと部分に色付きテープを貼って、正しい位置を示す。

- アドバイス: 足が靴にしっかり収まるように、かかとを確認。

ステップ 4: 靴紐を結びます。

- 手がかり: 靴紐を結ぶ手順を示す図表を用意し、目につく場所に置く。

- アドバイス: 各ステップごとに確認しながら、結び目をしっかり作る。

ステップ 5: もう一方の靴でも同じ手順を繰り返します。

- 手がかり: 左右の靴に異なる色のマークを付けて、混同しないようにする。

- アドバイス: 片方の靴と同じ手順で、慎重に行う。

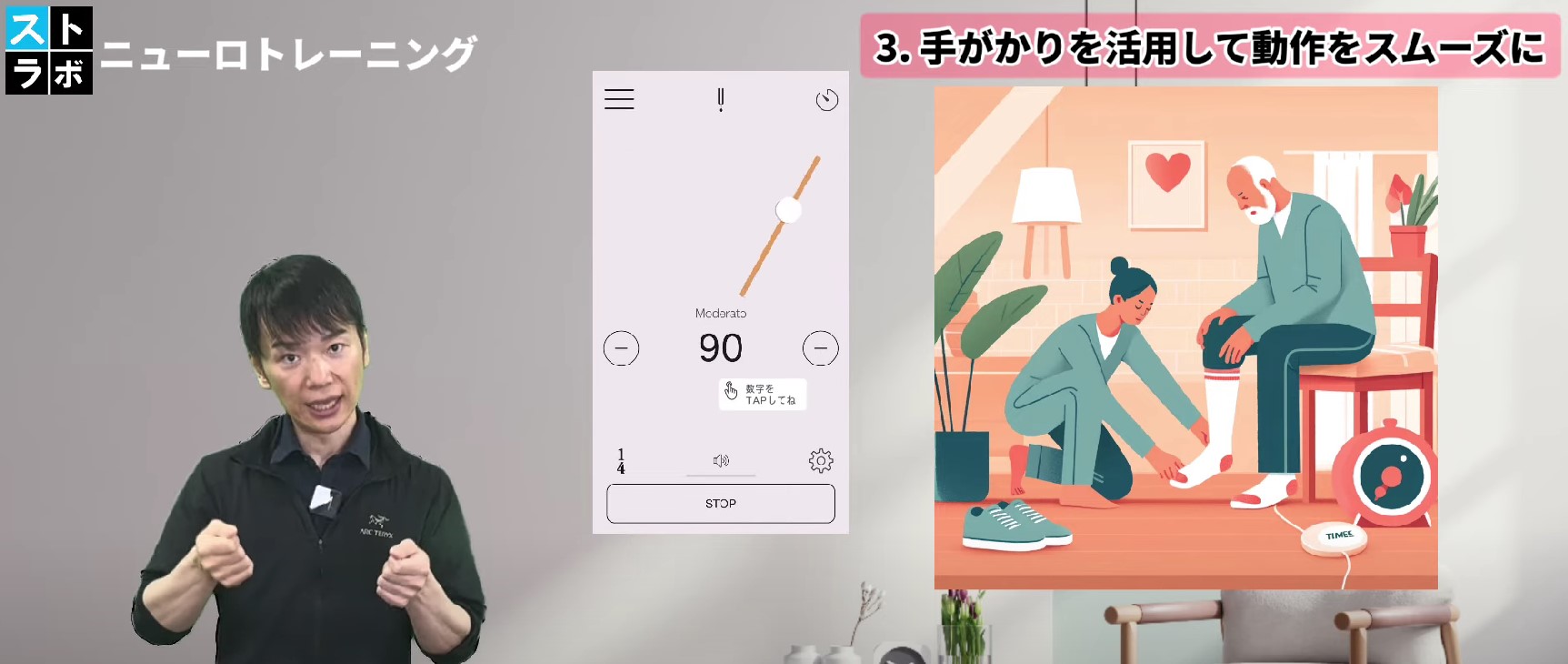

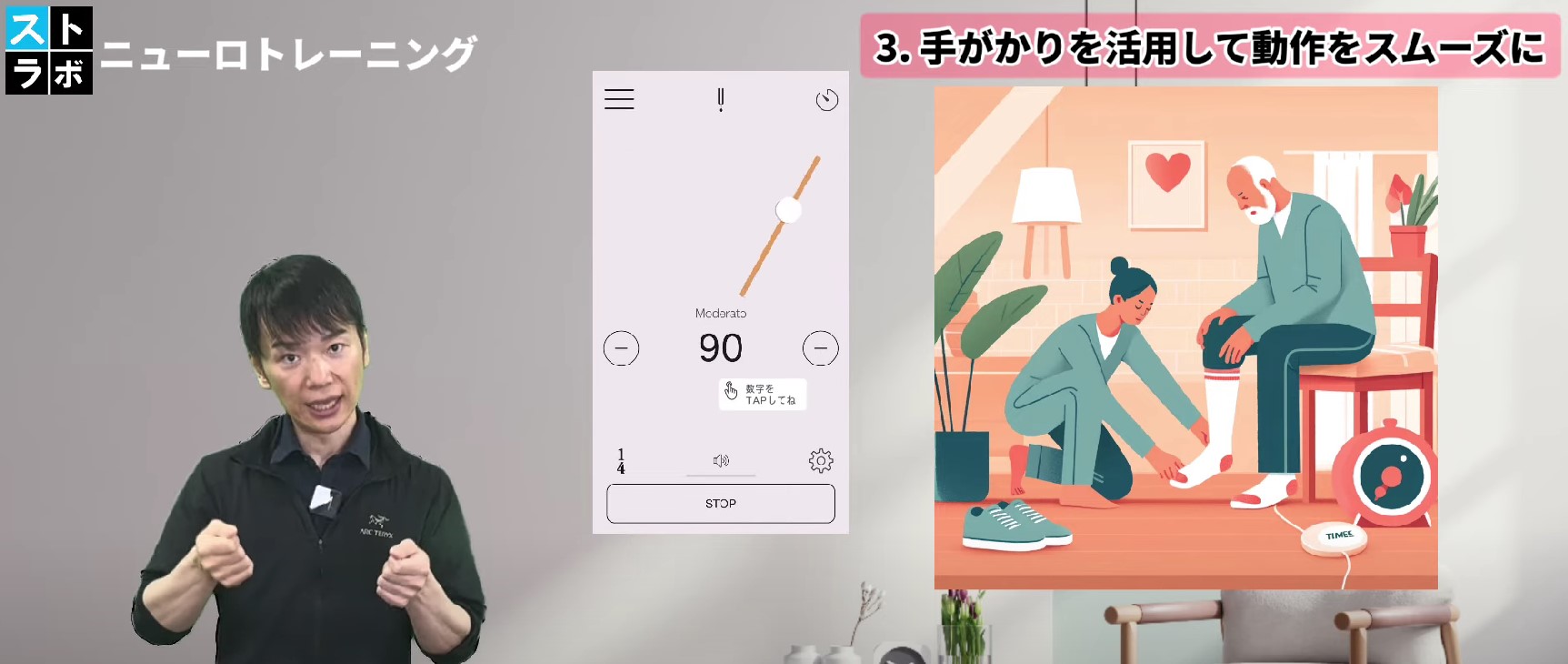

3. 手がかりを活用して動作をスムーズに

言葉による合図

明確で簡単な口頭指示を提供します。例えば、「まず靴下を履いてください」と具体的に指示します。このようにシンプルで具体的な指示を出すことで、次に何をすべきかが明確になります。

視覚的な手がかり

各ステップを説明する写真やビデオを使用します。例えば、靴の近くに靴紐を結ぶ方法を示す画像を配置することで、視覚的に確認しながら手順を進めることができます。これにより、記憶に頼らずに手順を確認でき、安心して進めることができます。

聴覚的合図

音やアラームを使用して、次のステップに移るタイミングを示します。例えば、タイマーを使って靴下を履いてから靴を履くタイミングを知らせます。これは、タイミング感覚の強化に役立ちますし、一定のリズムを保つことで作業をスムーズに進める手助けとなります。

触覚の手がかり

動きを開始するように手を優しく誘導します。例えば、靴下を足に履く際に手を軽く触れて誘導することで、動作の感覚を身につけることができます。このような触覚のサポートは、動作の正確さを高めるのに役立ちます。

4. 環境を整えて動作を楽にしよう

衣類やアイテムの整理

服や道具を使用する順番に並べます。例えば、靴下、靴の順に並べることで、次に何をすべきかが明確になります。これにより、ステップを一つ一つ順序良く進めることができます。

適応型機器を使用する

結ぶ必要のない伸縮性のある靴紐やシャツ用のボタンフックなど、適応ツールの使用を検討します。これにより、複雑な動作が簡単になり、ストレスが軽減されます。例えば、伸縮性のある靴紐を使用することで、靴を履く際の負担を軽減できます。

5. シンプルな工夫で日常を楽に

衣服を改造する

スリッポンシューズやボタンの代わりにベルクロが付いたシャツなど、留め具の少ない衣類を使用します。これにより、着替えがスムーズになります。例えば、スリッポンシューズを履くことで、靴紐を結ぶ手間が省けます。

バランスを必要とする場面を減らす

動きの複雑さを軽減するために、立った状態で着替えるのではなく座ることを奨励します。これにより、転倒のリスクを減少させることができます。例えば、座って靴を履くことで、バランスを崩すリスクを減らします。

6. 毎日の小さな一歩が大きな成果に

定期的な練習

毎日少しずつ練習を続け、小さな成功を祝いましょう。自信とスキルが向上するにつれて、徐々にタスクの複雑さを増していきます。定期的な練習が成功の鍵です。小さな成功を積み重ねることで、モチベーションを維持しやすくなります。

7. 専門家の力を借りて目標達成

専門家の助けを求める

作業療法士などの専門家に相談し、カスタマイズされた戦略とサポートを提供してもらうことを検討します。専門家のサポートは、最適な方法を見つけるために非常に有益です。彼らのアドバイスや支援を受けることで、より効果的にトレーニングを進めることができます。

課題指向トレーニングチェックシート

| 課題 |

理解できた |

相談できた |

やれた |

| 1. 課題を細分化する |

□ |

□ |

□ |

| 2. 各ステップを練習する |

□ |

□ |

□ |

| 3. 外部からの合図 |

□ |

□ |

□ |

| 4. 環境の適応 |

□ |

□ |

□ |

| 5. タスクを簡素化する |

□ |

□ |

□ |

| 6. 定期的な練習と忍耐 |

□ |

□ |

□ |

| 7. 専門的なサポート |

□ |

□ |

□ |

理解できた: トレーニングの目的と方法を理解し、何をどのように行うべきかが明確である。

相談できた: 練習中に疑問や不安があった場合、セラピストや指導者に相談し、適切なアドバイスを受けることができた。

やれた: トレーニングを実際に自分で実行し、練習を完了できた。

このチェックシートを使用することで、個々の進捗を具体的に追跡し、トレーニングの効果を最大化することが目指されます。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

これらの戦略を取り入れることで、日常生活のタスクがよりスムーズに、そして独立して実行できるようになります。少しずつ進歩することで、自信を持ち、自分のペースでリハビリを進めていきましょう

当事者やご家族にもわかる自主トレ書籍は↓↓↓Amazon購入は→こちら

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。