今回の内容はYouTube動画で視聴できます

ニューロトーレニング

今回は具体的に3つのトレーニングをご紹介します。

両側の手の使い方とタスクの順序を改善するためのトレーニング手順

脳出血やパーキンソン病など神経学的な事象の後、両手を使う能力を回復し、タスクを正しい順序で実行するのは簡単ではありません。しかし、少しの努力と楽しみを持って取り組めば、日常生活がぐっと楽になります。ここでは、そんな難しいことも楽しくできるように、具体的なトレーニング手順をご紹介します。これらを日常に取り入れて、スキルアップを目指しましょう!

1. 課題で楽しく!両側手のトレーニング

両手を同時に使う演習や活動は、調整力と強さを向上させます。 一緒に取り組んでみましょう!

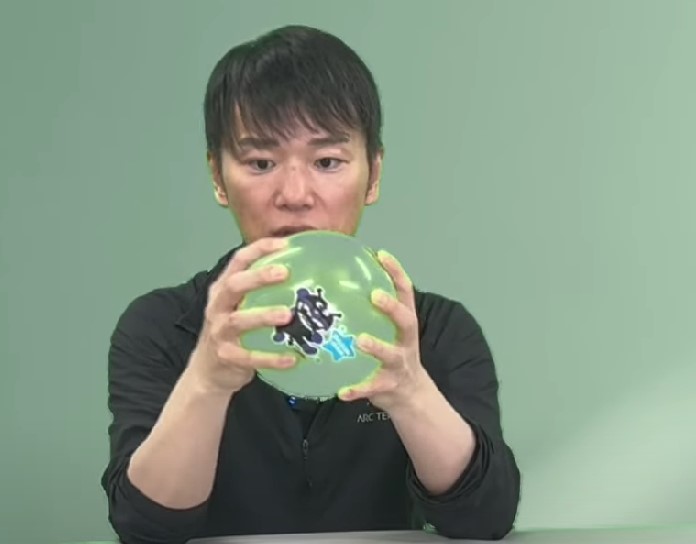

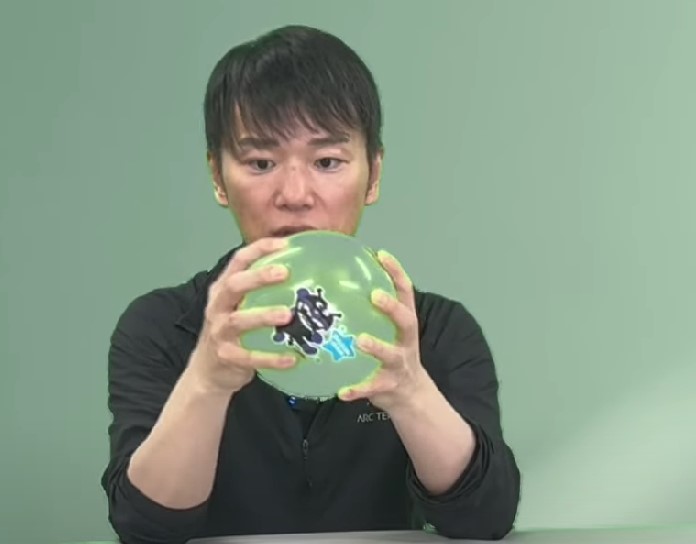

演習 1: ボールパス

材料:ソフトボールまたは丸めたタオル

手順:

-

準備:

- 手を前に置いて楽に座りましょう。リラックスした姿勢で始めることが大切です。

- 座る場所は、安定した椅子や床にクッションを敷いて、背筋を伸ばしながら座ると良いでしょう。

-

ボールパス:

- 一方の手からもう一方の手へボールを渡します。しっかりとグリップして動きをコントロールすることを意識してください。

- 最初はゆっくり始めて、ボールが落ちないように気をつけながら行います。

-

速度を上げる:

- 慣れてきたら徐々に速度を上げていきましょう。最初はゆっくり始めて、スムーズに動けるようになったらスピードを上げて挑戦します。

具体例:

具体例 1: 家族と一緒に行うボールパス

-

材料:

- 家族全員が座るための椅子またはクッション

- ソフトボールまたは丸めたタオル

-

手順:

- 全員が円形に座ります。

- 一人がボールを持ち、隣の人に渡します。

- ボールを渡す際には「渡すよ!」と言ってから渡すと、次の人が準備できます。

- 一周回ったら、速度を上げていきます。

-

ポイント:

- 最初は全員がゆっくりとボールを渡し、徐々に速度を上げていきます。

- 笑顔で楽しく行うことが大切です。お互いに声をかけ合い、励まし合いながら行います。

具体例 2: 一人で行うボールパス

-

材料:

- 安定した椅子またはクッション

- ソフトボールまたは丸めたタオル

-

手順:

- 一人で椅子に座ります。

- ボールを一方の手からもう一方の手へ渡します。

- 最初はゆっくりと行い、ボールをしっかりとグリップして動きをコントロールします。

- 慣れてきたら、速度を上げていきます。

-

ポイント:

- 一人でも鏡の前で行うと、自分の動きを確認しながら行うことができます。

- 楽しい音楽をかけながら行うと、リズムに乗って練習ができます。

具体例 3: 友人と行うボールパス

-

材料:

- 友人と一緒に座るための椅子またはクッション

- ソフトボールまたは丸めたタオル

-

手順:

- 友人と向かい合って座ります。

- 一人がボールを持ち、相手に向かってボールを軽く投げます。

- 相手はボールをキャッチし、再び投げ返します。

- 慣れてきたら、投げる速度を上げたり、距離を広げたりして挑戦します。

-

ポイント:

- お互いに声をかけ合い、タイミングを合わせて行います。

- 笑顔で楽しみながら、リズムを合わせることを意識します。

この練習の効果:

- 手の協調性とグリップ力を高めるのに役立ちます。

- 家族や友人と一緒に楽しんで行うことで、コミュニケーションの向上にもつながります。

- 楽しみながらリハビリを行うことで、継続的なモチベーションを維持できます。

自分のペースで、無理をせずに行い、楽しむことが大切です。リラックスして取り組むことで、効果的なリハビリが実現

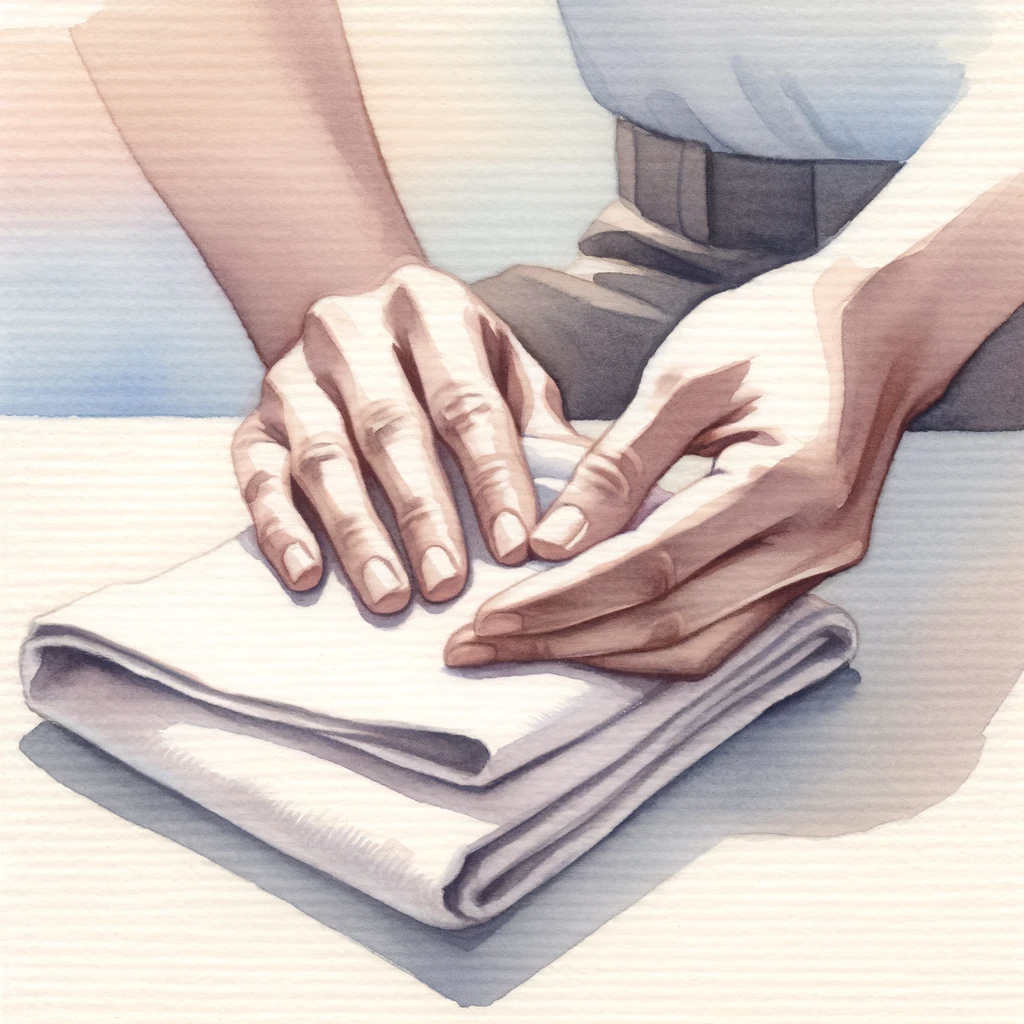

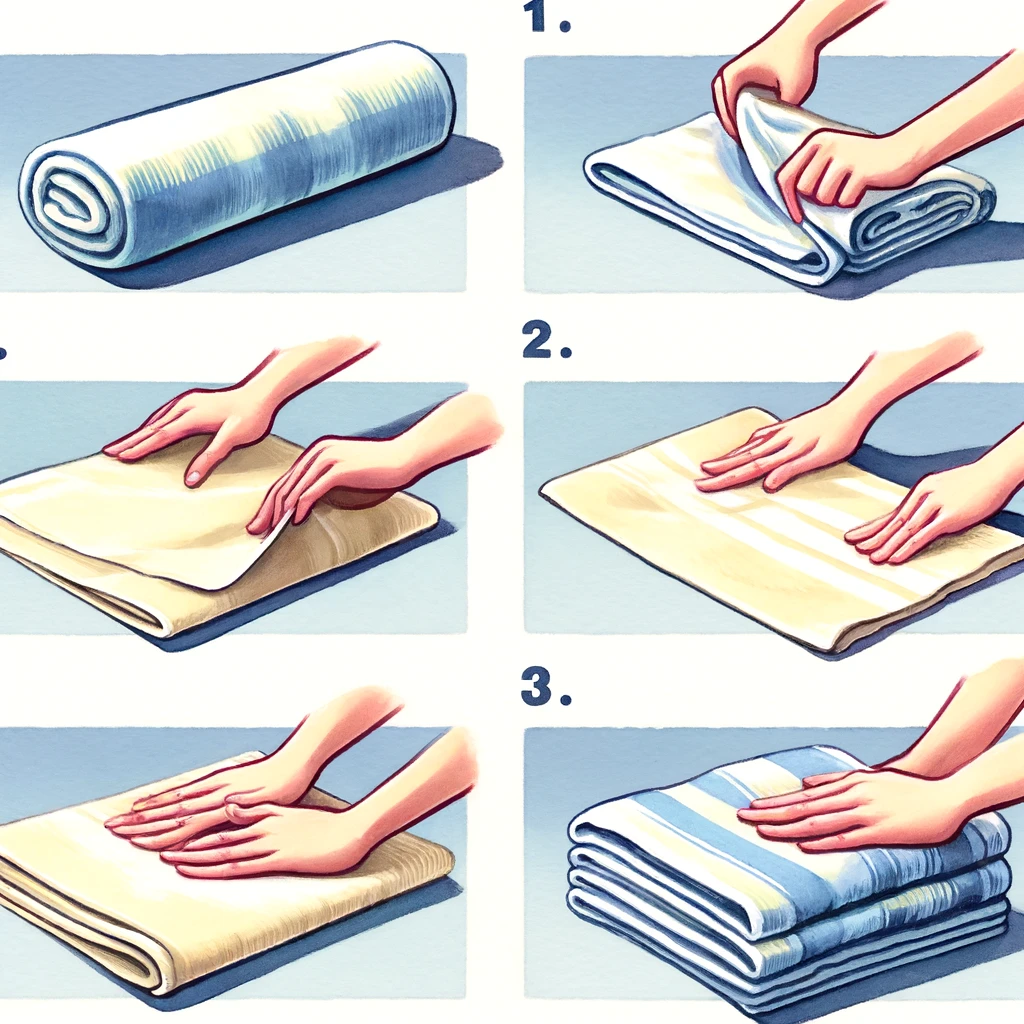

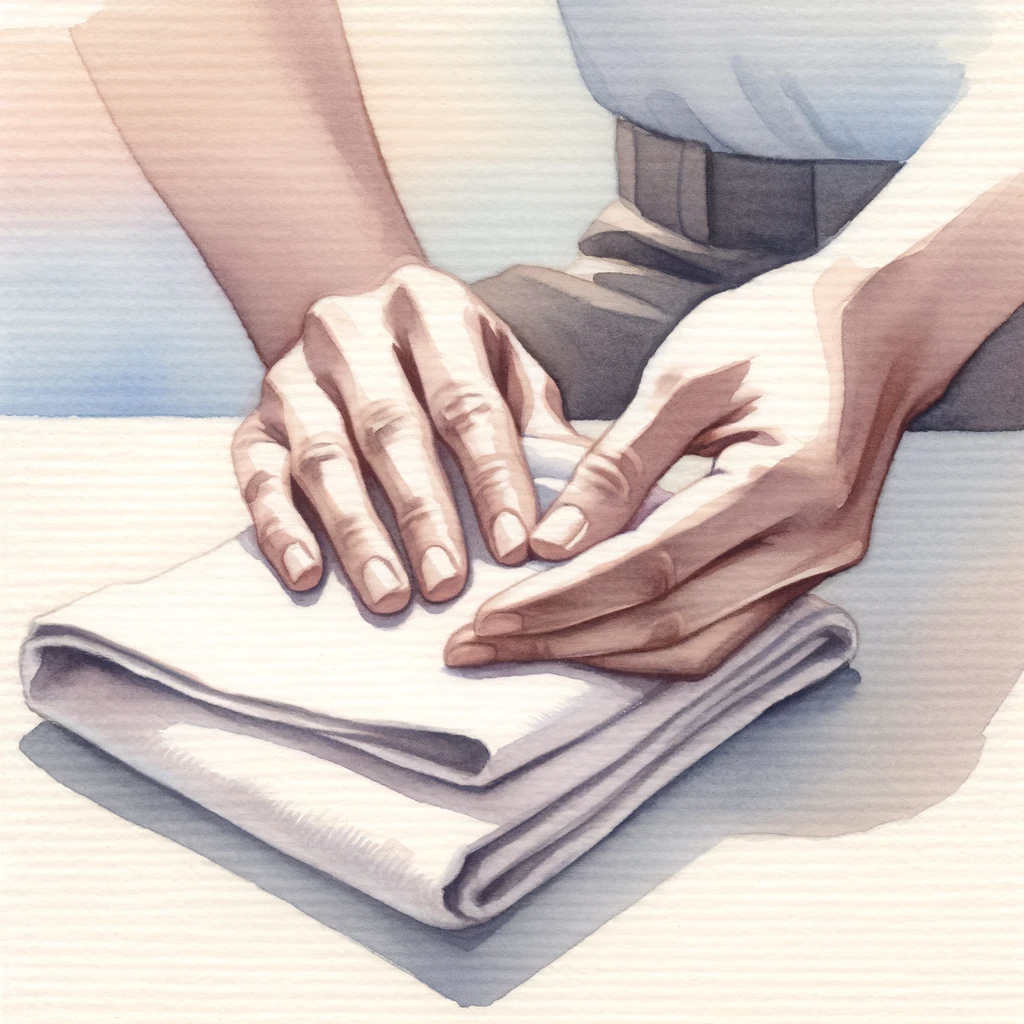

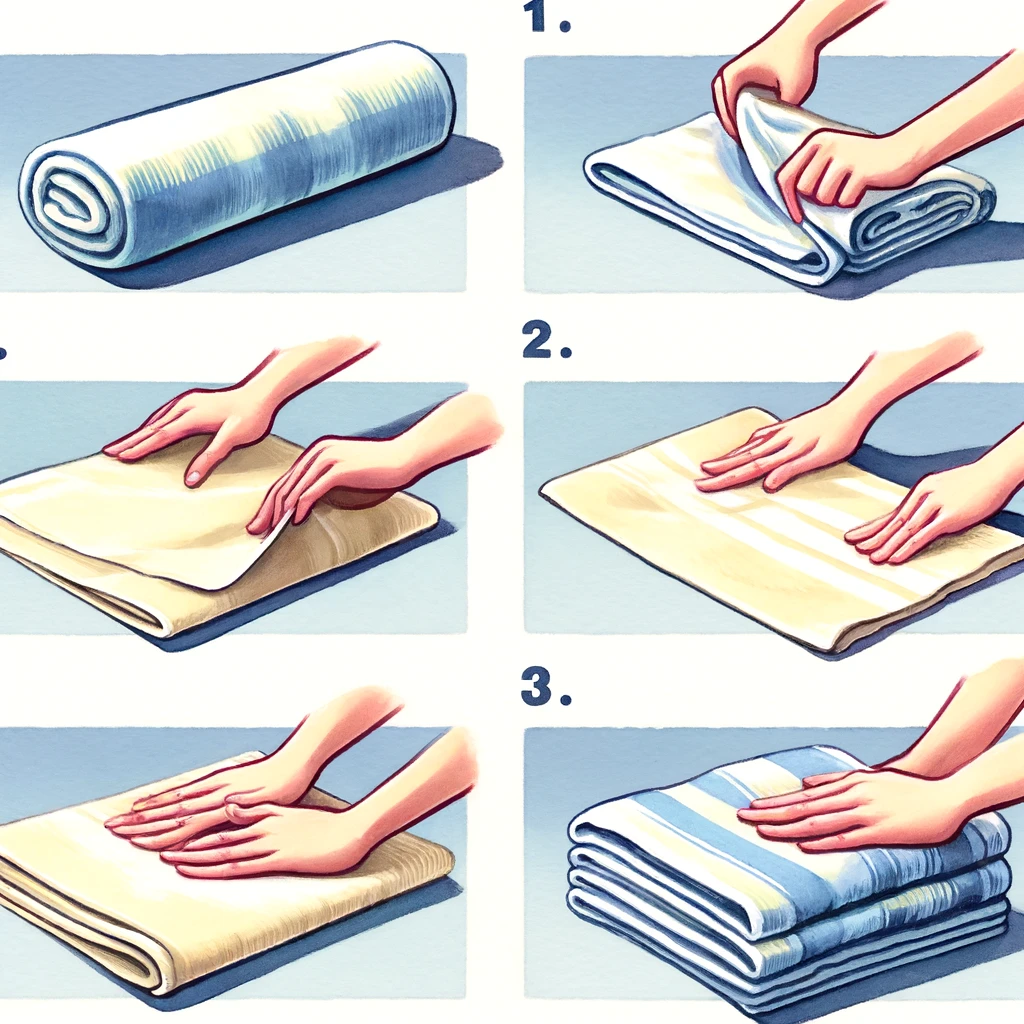

演習 2: タオルを折りたたむ

材料:小さなタオルまたは手ぬぐい

手順:

- 平らな場所にタオルを置きます。まず、きちんと広げた状態から始めましょう。

- 両手を使ってタオルを半分に折り、さらに半分に折ります。この時、両手を均等に使うことを意識してください。

- 複数のタオルを使って、何度も繰り返し行います。慣れてきたら、タオルのサイズを大きくしたり、折り方を複雑にしてみるのも良いでしょう。

この練習は、手の動きをコーディネートする力を高めるのに役立ちます。家事の一環として取り入れると、実生活に直結するスキルが身につきます。

具体例:

具体例 1: 基本的なタオルの折りたたみ

-

材料:

- 小さなタオルまたは手ぬぐい数枚

- 平らなテーブルやカウンター

-

手順:

- タオルを広げ、平らな場所に置きます。しっかり広げることで、次のステップがやりやすくなります。

- 両手を使ってタオルを半分に折ります。この時、左右の手が均等に動くように意識します。

- 再び両手を使って、タオルをさらに半分に折ります。最初はゆっくりと行い、タオルがしっかりと折りたためているか確認します。

- この動作を数回繰り返します。慣れてきたら、スピードを上げたり、タオルのサイズを大きくしてみましょう。

-

ポイント:

- 一度に多くのタオルを折るのではなく、少しずつステップを確認しながら行います。

- 座って行う場合は、姿勢を正してリラックスして取り組むことが重要です。

具体例 2: 家事の一環としてタオルを折りたたむ

-

材料:

- 家庭で使用するサイズのタオル(フェイスタオルやバスタオル)

- 洗濯後のタオルを収納する場所

-

手順:

- 洗濯物として乾いたタオルを一枚ずつ取り出します。

- 平らな場所にタオルを広げます。大きなタオルの場合は、床や大きなテーブルを使用します。

- 両手を使ってタオルを半分に折り、さらに半分に折ります。バスタオルなど大きなものは、三つ折りにすることも考えます。

- 複数のタオルを連続して折りたたむことで、スムーズな動作を練習します。

-

ポイント:

- 家事の一環として行うことで、日常生活に役立つスキルを自然に身につけます。

- タオルを収納する場所を決めておくと、折りたたみ後の片付けもスムーズに行えます。

具体例 3: 友人と一緒にタオルを折りたたむ

-

材料:

-

手順:

- 友人と一緒にタオルを広げて置きます。

- 両手を使ってタオルを折りたたむ動作を見せ合いながら行います。互いにコツを教え合うこともできます。

- 競争形式で行うと、楽しみながら練習できます。例えば、誰が一番きれいに早く折りたためるかを競います。

- タオルを折る順番を変えてみたり、異なるサイズのタオルで挑戦してみたりして、バリエーションを楽しみます。

-

ポイント:

- 楽しい雰囲気で行うことで、リハビリが苦にならずに進められます。

- 友人と一緒に行うことで、モチベーションが上がり、続けやすくなります。

この練習の効果:

- 手の動きをコーディネートする力を高めるのに役立ちます。

- 家事の一環として取り入れることで、実生活に直結するスキルが身につきます。

- 楽しく行うことで、継続的なリハビリが可能になります。

自分のペースで、無理をせずに行い、楽しむことが大切です。日常生活に役立つスキルを身につけるために、リラックスして取り組んでください。

演習 3: 水を注ぐ

- 材料:水の入ったピッチャーとグラス

- 手順:

- ピッチャーが目の前にあるテーブルに座りましょう。安定した姿勢で始めることが重要です。

- 片手でピッチャーを安定させ、もう一方の手で水を持ち上げてグラスに注ぎます。最初は少量ずつ注ぐ練習をし、徐々に量を増やしていきます。

- グラスに注ぐ際には、焦らずゆっくりと行うことがポイントです。慣れてきたら、他の飲み物や容器でも試してみましょう。

この練習は、手の協調性と力のコントロールを向上させるのに役立ちます。日常生活で頻繁に行う動作なので、練習することで自信をつけることができます。

2. 家事のステップをマスターしよう!段階的レシピ演習

一連のアクションを正しい順序で整理して実行することで、認知的な計画と実行が向上します。

演習 1: 段階的な調理

- 材料:基本レシピ用の簡単な材料(サンドイッチの作り方など)

- 手順:

- レシピの各ステップを個別のカードに書き留めます。視覚的なガイドとして役立ちます。

- カードを正しい順序で並べます。初めてのレシピなら、ゆっくりと確認しながら進めましょう。

- 必要に応じてカードを参照しながら、手順を一つずつ実行します。ステップごとに確認し、次に進むことが大切です。

- 上達したら、徐々により複雑なレシピに挑戦します。調理の幅が広がると、楽しさも倍増します。

この練習は、タスクの順序付けと計画力を養うのに役立ちます。調理は実生活の一部であり、楽しみながらスキルを身につけることができます。

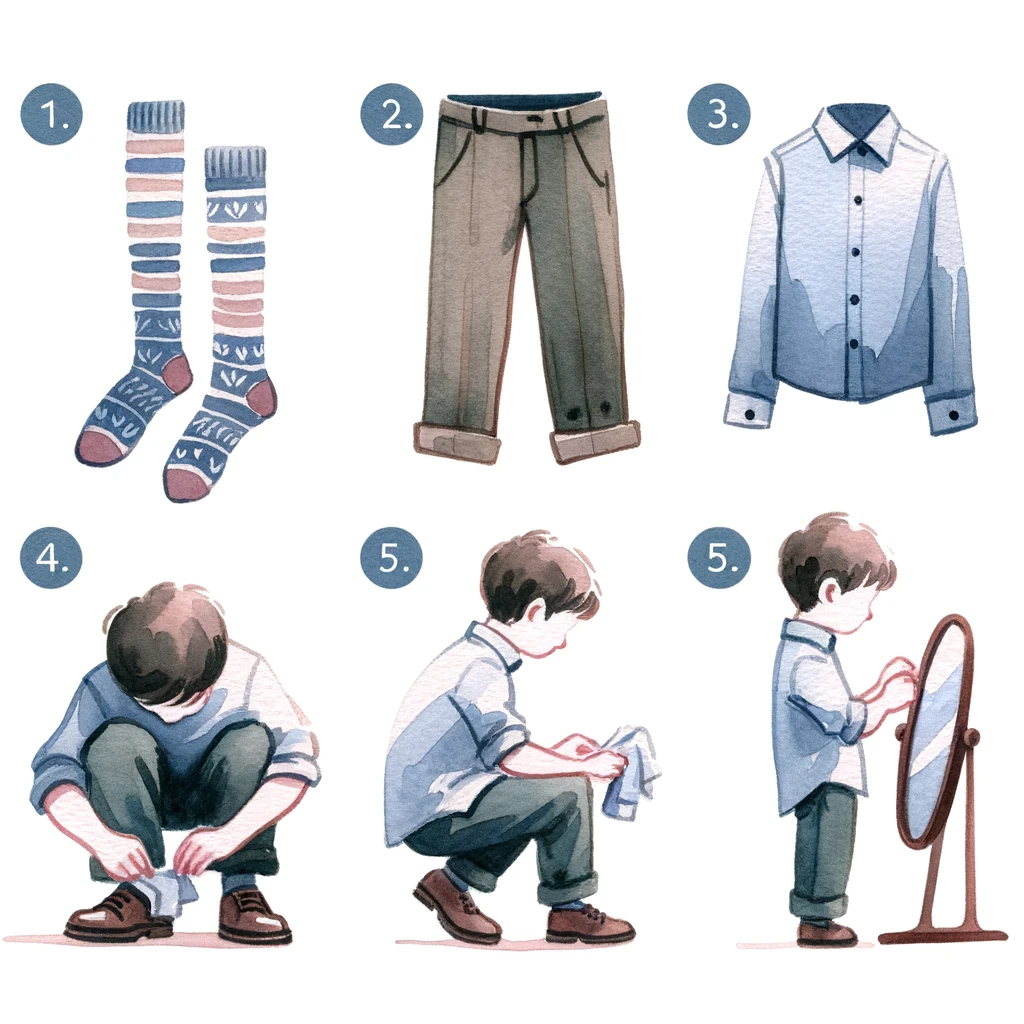

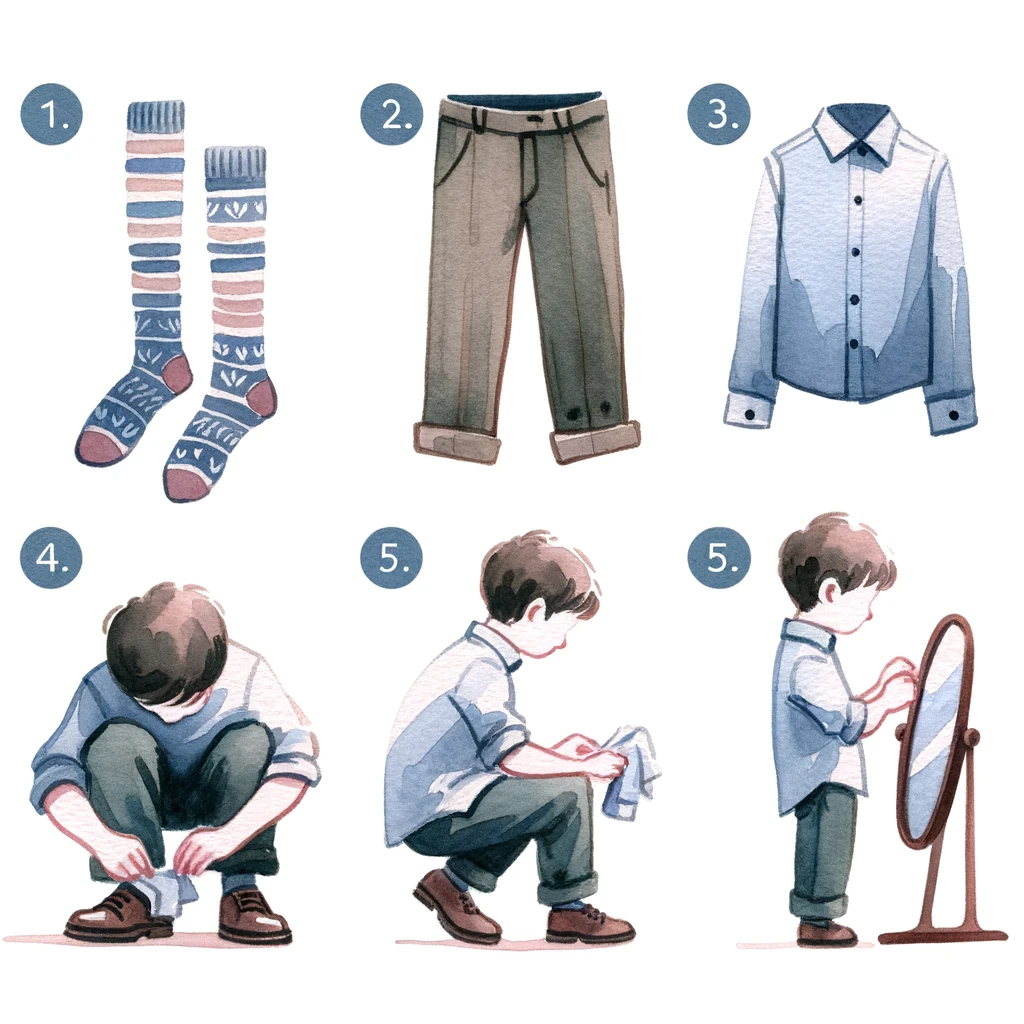

演習 2: 着替えの練習

- 素材:衣料品(シャツ、パンツ、靴など)

- 手順:

- 着替えのプロセスを個々のステップに分割します(例:靴下を履く、ズボンを履く、靴を履く)。各ステップを明確にすることで、スムーズに進めることができます。

- 正しい順序に焦点を当て、各ステップをゆっくりと練習します。無理をせず、自分のペースで行うことが大切です。

- 鏡を使用して進行状況を確認し、各ステップが適切に完了しているか確認します。視覚的なフィードバックは、進行状況を把握するのに役立ちます。

この練習は、日常生活での自立を高めるのに役立ちます。着替えは毎日の習慣であり、このスキルを向上させることで日常生活がより楽になります。

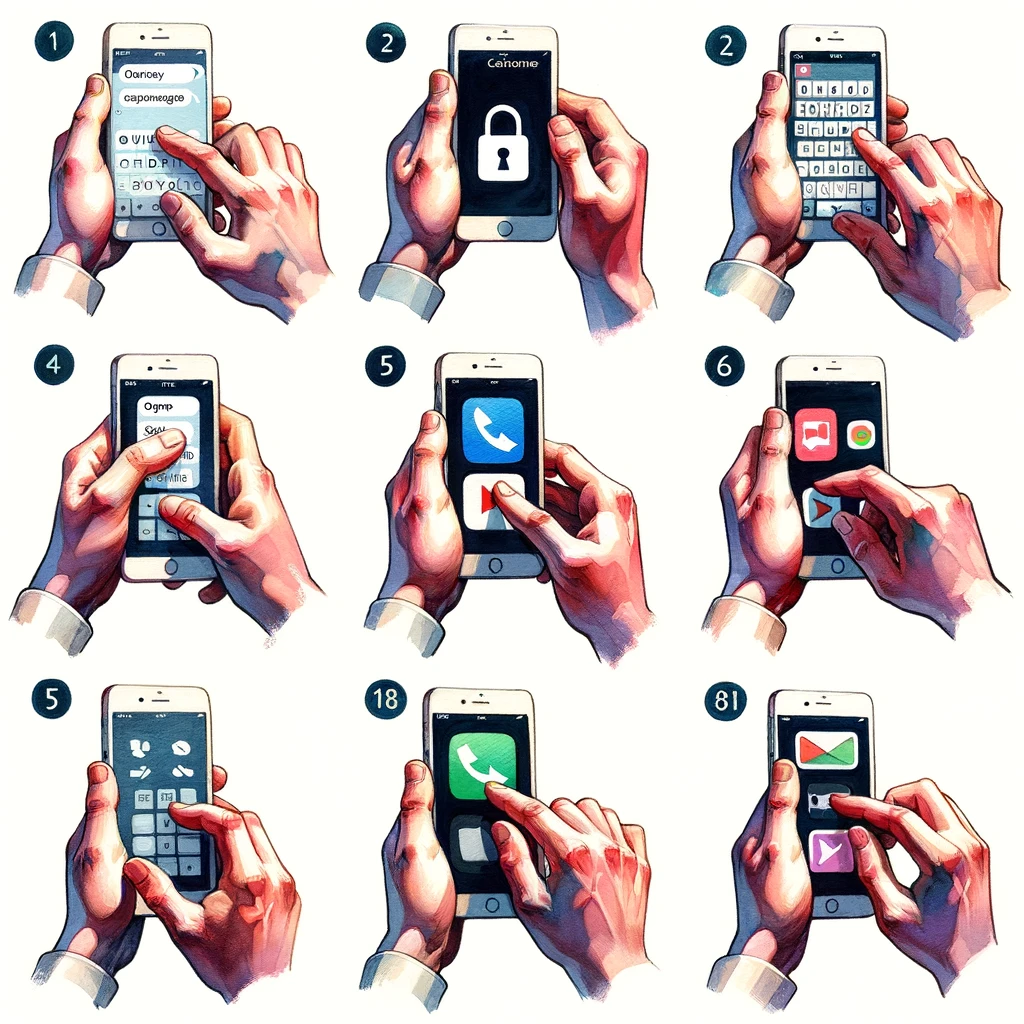

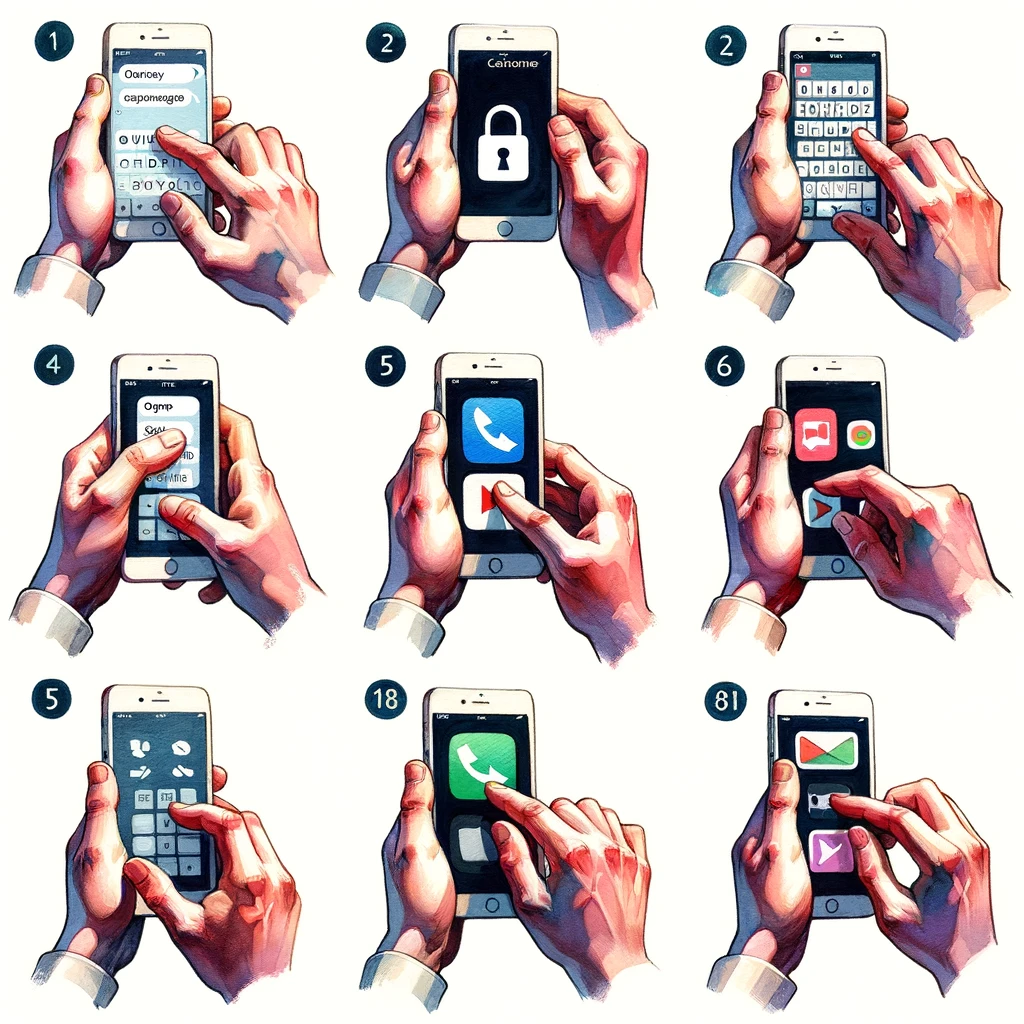

演習 3: テクノロジーの使用

- 材料:関連するアプリをインストールしたスマートフォンまたはタブレット

- 手順:

- 単純なタスク(テキストメッセージの送信など)を選びます。日常的に行うタスクから始めると良いでしょう。

- タスクをステップに分けます(例:携帯電話のロックを解除する、メッセージングアプリを開く、メッセージを入力する、送信する)。各ステップを明確にし、一つずつ順序を守って行います。

- 各ステップを正しい順序で実行するように練習します。繰り返し行うことで、スムーズにできるようになります。

- 自信がついたら、徐々により複雑なタスクに挑戦しましょう。例えば、写真を撮って送信する、アプリをインストールするなどです。

この練習は、デジタルスキルの向上と順序立てた行動を促進します。現代の生活では、テクノロジーの使用は欠かせないため、このスキルを向上させることは非常に有益です。

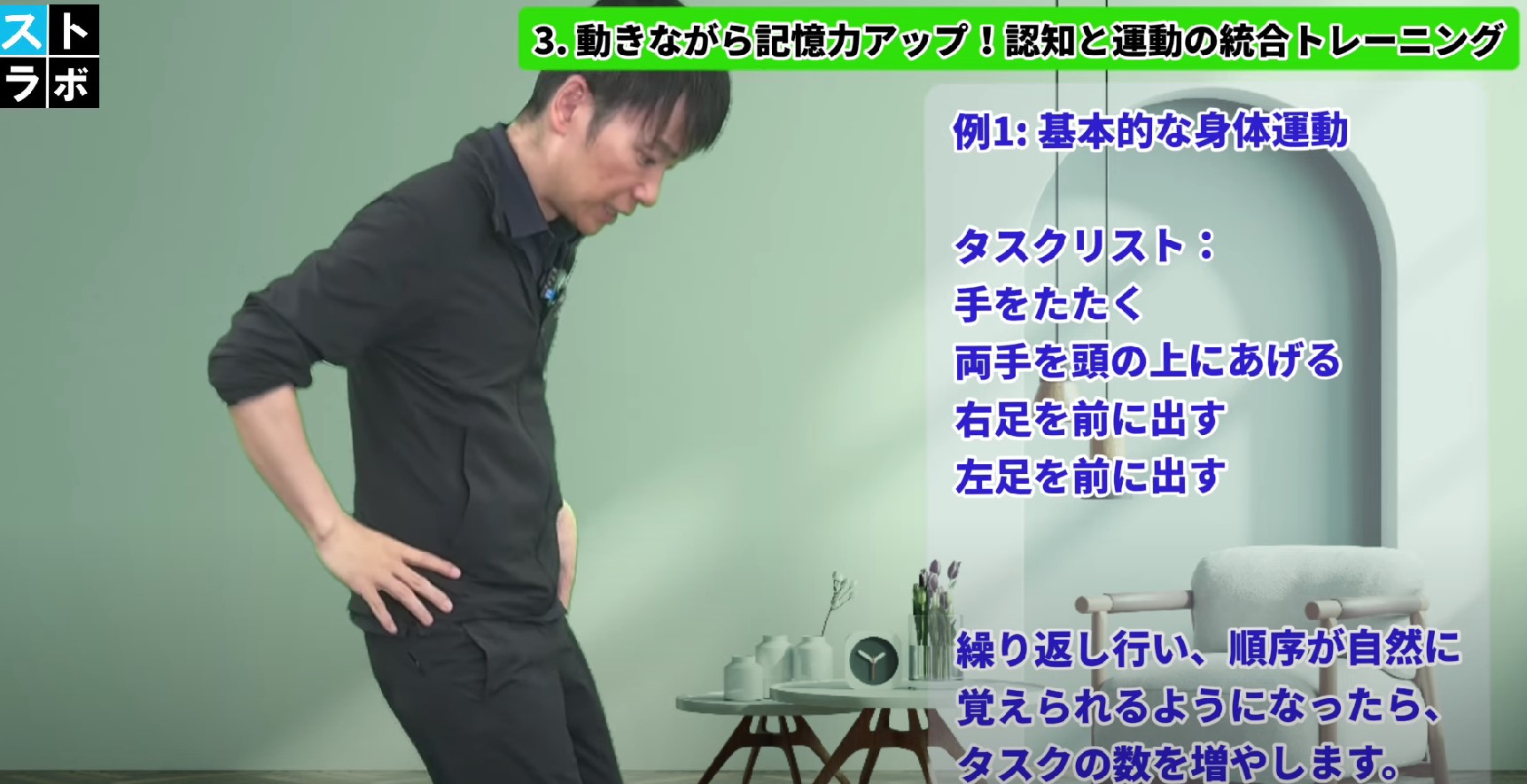

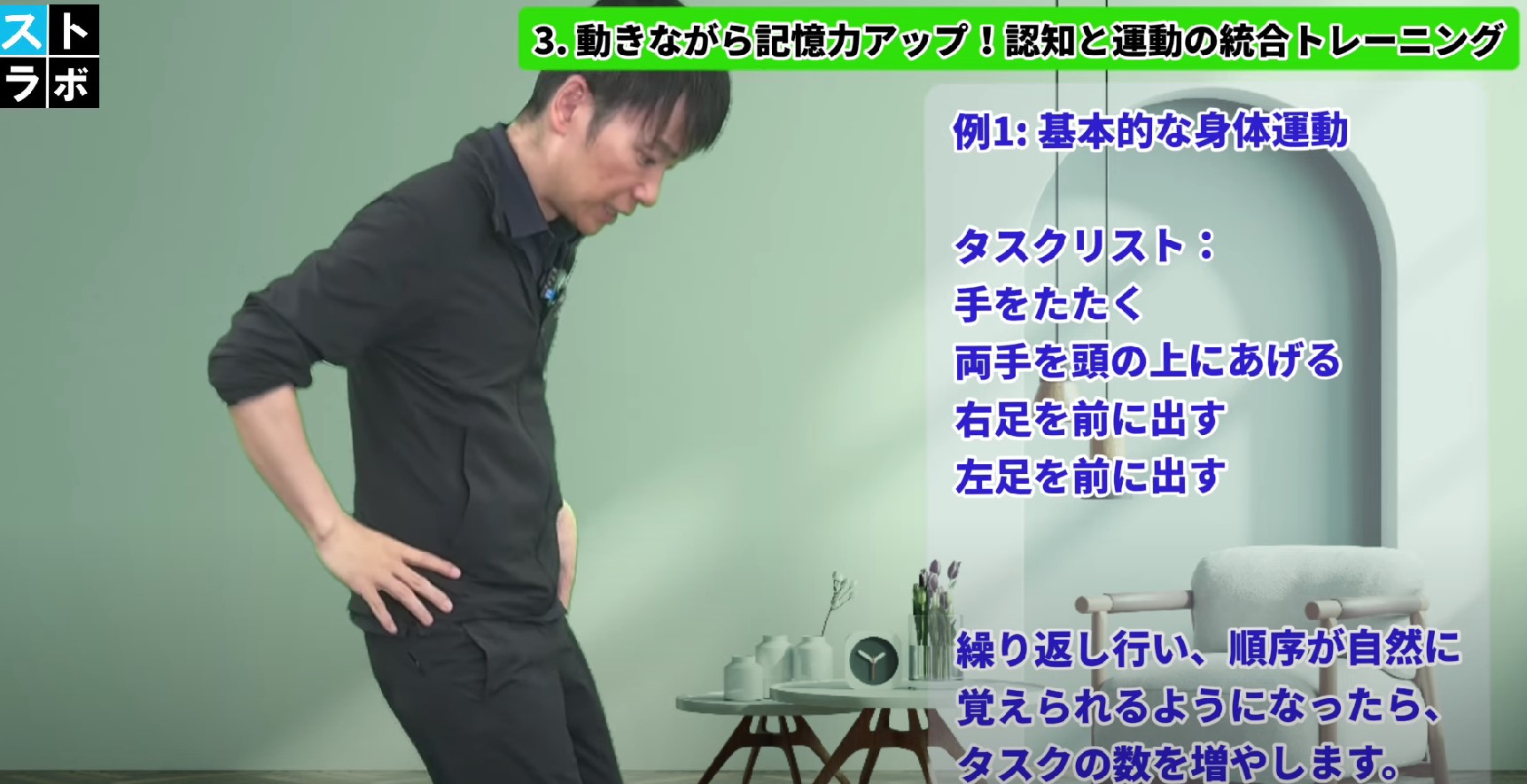

3. 動きながら記憶力アップ!認知と運動の統合トレーニング

認知訓練と身体動作を組み合わせることで、全体的なリハビリテーションの進捗を向上させます。

演習 1: 記憶と運動

教材:簡単なタスクのリスト(例:手をたたく、足の指を触る)

手順:

- 一連の3~4つのタスクを覚えます。最初は少ない数から始めると良いでしょう。

- タスクを正しい順序で実行します。覚えた順に行うことで、記憶力と実行力が向上します。

- 記憶力が向上するにつれて、徐々にタスクの数を増やします。挑戦することで、さらなる成長を促します。

具体例:

例1: 基本的な身体運動

-

タスクリスト:

- 手をたたく

- 両手を頭の上にあげる

- 右足を前に出す

- 左足を前に出す

-

繰り返し行い、順序が自然に覚えられるようになったら、タスクの数を増やします。

例2: 簡単な日常タスク

-

タスクリスト:

- テーブルを拭く

- 植物に水をやる

- ドアを閉める

- 本を棚に戻す

-

順序を覚えたら、これを実際に行い、タスクの順番を守るようにします。

例3: 簡単な運動と認知タスク

-

タスクリスト:

- 手をたたく

- 10まで数える

- 左足を持ち上げる

- 色を1つ言う(例:「青」)

注意点:

- タスクの数を増やす際には、無理をせず、少しずつ増やしていくことが大切です。

- ゲーム感覚で行うことで、楽しく継続することができます。

- 家族や友人と一緒に行うことで、モチベーションが上がり、より楽しくなります。

このように、具体的な例を使って記憶と運動を連携させることで、リハビリテーションが楽しくなり、効果的に進めることができます。

演習 2: 音楽とリズム

- 材料:メトロノームまたは一定のビートを持つ音楽

- 手順:

- シンプルな曲やビートを選びます。リズムが取りやすいものを選ぶと良いでしょう。

- 両手を使ってリズムに合わせて手拍子やタップをします。リズムに合わせて動くことで、協調性が向上します。

- リズムを維持し、徐々にパターンの複雑さを増していきます。チャレンジすることで、さらなる成長を目指します。

この練習は、音楽を楽しみながらリズム感と動作の協調性を高めるのに役立ちます。好きな音楽を使って楽しく行いましょう。

結論

これらのトレーニング手順は、両側の手の使い方とタスクの順序を改善するためのものです。一貫した練習と忍耐が進歩の鍵です。これらの活動を定期的に取り組むことで、日常生活のスキルと全体的な自立が大幅に向上する可能性があります。

自分の快適さと進歩に基づいてエクササイズの難易度を自由に調整してください。エクササイズが難しすぎる場合は、小さなステップに分けるか、セラピストの指導を求めてください。

さあ、一緒に楽しみながらスキルを磨いていきましょう!

課題チェックシート

| 演習 |

理解できた |

相談できた |

やれた |

| 両手のトレーニング: ボールパス |

☐ |

☐ |

☐ |

| 両手のトレーニング: タオルを折りたたむ |

☐ |

☐ |

☐ |

| 両手のトレーニング: 水を注ぐ |

☐ |

☐ |

☐ |

| タスクシーケンストレーニング: 段階的な調理 |

☐ |

☐ |

☐ |

| タスクシーケンストレーニング: 着替えの練習 |

☐ |

☐ |

☐ |

| タスクシーケンストレーニング: テクノロジーの使用 |

☐ |

☐ |

☐ |

| 認知的および身体的統合: 記憶と運動 |

☐ |

☐ |

☐ |

| 認知的および身体的統合: 音楽とリズム |

☐ |

☐ |

☐ |

理解できた: トレーニングの目的と方法を理解し、何をどのように行うべきかが明確である。

相談できた: 練習中に疑問や不安があった場合、セラピストや指導者に相談し、適切なアドバイスを受けることができた。

やれた: トレーニングを実際に自分で実行し、練習を完了できた。

このチェックシートを使用することで、個々の進捗を具体的に追跡し、トレーニングの効果を最大化することが目指されます。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

当事者やご家族にもわかる自主トレ書籍は↓↓↓Amazon購入は→こちら

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください。