【2024年版】髄膜腫の原因・診断・予後・治療・リハビリテーションまで解説

診断から治療・リハビリテーションまでの流れ

登場人物

- 丸山さん: 60歳、男性、会社員

- 金子先生: 脳神経外科医

第1章: 診断

丸山さんは、最近頭痛と軽いめまいを感じるようになり、念のため病院を訪れました。最初の診察で金子先生が担当しました。

金子先生:

「丸山さん、こんにちは。今日はどのような症状でいらっしゃいましたか?」

丸山さん:

「ここ数週間、頭痛が続いていて、最近はめまいも感じます。少し心配になって病院に来ました。」

金子先生は問診と簡単な神経学的検査を行った後、詳細な検査が必要だと判断しました。

金子先生:

「頭痛とめまいが続く場合、いくつかの原因が考えられます。念のため、MRI検査を行いましょう。」

第2章: 検査結果と診断

数日後、丸山さんはMRI検査を受け、その結果を聞くために再び金子先生の診察室を訪れました。

金子先生:

「丸山さん、検査結果が出ました。MRIで髄膜腫が確認されました。これは脳を包む膜から発生する良性の腫瘍です。」

丸山さん:

「良性ということは、命に関わることはないのでしょうか?」

金子先生:

「そうですね。髄膜腫は通常、ゆっくりと成長します。しかし、症状が出ている場合は治療が必要です。手術で摘出するのが一般的です。」

第3章: 治療の計画

金子先生は治療の選択肢について説明し、手術の計画を立てました。

金子先生:

「手術は全身麻酔下で行います。髄膜腫の場所によりますが、通常は脳に影響を与えないように慎重に摘出します。術後はリハビリが必要になるかもしれませんが、大部分の患者さんは良好な回復を見せます。」

丸山さん:

「手術にはどれくらいのリスクがありますか?」

金子先生:

「手術には常にリスクがありますが、髄膜腫の手術は比較的安全です。合併症のリスクを最小限にするために、経験豊富なチームが対応します。」

第4章: 手術と術後の経過

手術は成功し、丸山さんは無事に目を覚ましました。金子先生は術後の経過について説明しました。

金子先生:

「手術は成功しました。今後のリハビリテーションが重要です。丸山さんの回復をサポートするために、理学療法士と作業療法士がリハビリ計画を立てます。」

第5章: リハビリテーション

丸山さんはリハビリテーション専門の施設に転院し、理学療法士と作業療法士の指導の下でリハビリを開始しました。

理学療法士:

「丸山さん、まずは基本的な動作の確認と強化を行います。最初の目標は、日常生活に必要な動作をスムーズに行えるようになることです。」

作業療法士:

「具体的には、バランス訓練や筋力強化、そして細かい動作のトレーニングを行います。徐々に負荷を増やしながら、丸山さんのペースに合わせて進めていきます。」

第6章: 回復と日常生活への復帰

数ヶ月のリハビリを経て、丸山さんは日常生活に復帰しました。

丸山さん:

「おかげさまで、以前と変わらない生活が送れるようになりました。本当にありがとうございました。」

金子先生:

「丸山さんの努力が実を結びましたね。これからも健康に気を付けてください。」

髄膜腫の概要

髄膜腫とは?

髄膜腫(ずいまくしゅ、Meningioma)は、中枢神経系を包む膜(髄膜)から発生する腫瘍の一種です。具体的には、くも膜と呼ばれる膜の細胞から主に生じます。髄膜腫は、脳や脊髄を包む髄膜の内側に位置し、特に硬膜(dura mater)の内側に発生することが多いです。

髄膜腫の特徴は?

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 発生部位 | 頭蓋内、脊髄(主に頭蓋内) |

| 症状 | 頭痛、視力障害、聴力障害、けいれん、運動障害 |

| 発生頻度 | 成人の脳腫瘍の約30% |

| 予後 | 一般的に良性で予後良好。悪性の場合は再発リスクが高い |

| 性差 | 女性に多く見られる。エストロゲンが関与の可能性 |

| その他の特徴 | 遺伝要因(NF2など)や放射線誘発の可能性がある |

- 良性が多い: 髄膜腫は一般的に良性(非がん性)であり、ゆっくりと成長します。しかし、まれに悪性(がん性)になることもあります。

- 発生部位: 頭蓋内に発生するものが大部分を占めますが、脊髄にも発生することがあります。頭蓋内では、大脳表面、頭蓋底、後頭蓋窩など、様々な部位に発生します。

- 症状: 発生部位に応じて異なりますが、頭痛、視力障害、聴力障害、けいれん、運動障害などが見られることがあります。腫瘍が大きくなると、周囲の脳組織を圧迫し、症状が顕著になることがあります。

髄膜腫は古代エジプトのミイラの脳にも見つかっており、非常に古くから存在する疾患です。

髄膜腫の組織学的分類

髄膜腫にはいくつかの異なる種類があり、腫瘍の組織学的特徴や位置、成長速度などに基づいて分類されます。以下に主要な髄膜腫の種類とそれぞれの特徴を示します。

髄膜腫の組織学的分類

良性髄膜腫(Grade I)

- 性質: 最も一般的であり、成長が遅い。

- 種類:

- 繊維型(Fibrous or fibroblastic meningioma): 繊維性結合組織が豊富。

- 上皮様型(Meningothelial meningioma): 上皮様の細胞が多い。

- 砂粒体型(Psammomatous meningioma): 砂粒体(カルシウム沈着物)が多い。

- 遺骨型(Transitional meningioma): 繊維型と上皮様型の中間的特徴を持つ。

異形髄膜腫(Grade II)

- 性質: より速く成長し、再発の可能性が高い。

- 種類:

- 脈絡叢型(Choroid meningioma): 脈絡叢に類似した組織構造を持つ。

- 明細胞型(Clear cell meningioma): 明るい細胞が特徴。

悪性髄膜腫(Grade III)

- 性質: 非常に速く成長し、周囲の組織に浸潤する可能性が高い。

- 種類:

- 乳頭状型(Papillary meningioma): 乳頭状の構造を持つ。

- 無分化型(Anaplastic or malignant meningioma): 高度に異形性を示す。

髄膜腫の位置による分類

頭蓋内髄膜腫(Intracranial meningioma)

- 硬膜上髄膜腫(Convexity meningioma): 大脳半球の外側に位置する。

- 鎌髄膜腫(Falx meningioma): 大脳鎌(falx cerebri)に位置する。

- 蝶形骨髄膜腫(Sphenoid wing meningioma): 蝶形骨翼に位置する。

- 後頭蓋窩髄膜腫(Posterior fossa meningioma): 後頭蓋窩に位置する。

脊髄髄膜腫(Spinal meningioma)

- 性質: 主に胸椎レベルに発生し、脊髄を圧迫することが多い。

その他の特殊な髄膜腫

- 多発性髄膜腫(Multiple meningiomas): 複数の髄膜腫が同時に発生する場合。

- 放射線誘発髄膜腫(Radiation-induced meningiomas): 過去に放射線治療を受けた部位に発生することがある。

髄膜腫の予後

髄膜腫の予後は、腫瘍のグレード、位置、患者の年齢、全体的な健康状態などに大きく依存します。以下に、参考文献に基づいた詳細な説明をします。

WHO分類と予後

髄膜腫はWHO(世界保健機関)の分類に基づいてグレードI(良性)、グレードII(異型)、グレードIII(悪性)の3つに分類されます。一般に、グレードI髄膜腫の5年生存率は80%以上であり、予後は良好です (Frontiers) 。しかし、グレードIIおよびグレードIIIの髄膜腫では再発率が高く、生存率は低下します。特に、悪性髄膜腫の10年生存率は約61.7%です (Frontiers) 。

生物学的マーカーの役割

髄膜腫の予後を予測するための生物学的マーカーの研究が進んでいます。Ki-67/MIB-1ラベリングインデックスは、腫瘍の増殖率を示し、高い値は再発リスクの増加を示唆します。また、p53の過剰発現は予後不良と関連しています (PLOS) 。これらのマーカーは、個別化治療の可能性を示唆していますが、臨床応用にはさらなる研究が必要です。

治療法と予後

髄膜腫の標準治療は、手術による腫瘍の完全切除(Gross Total Resection, GTR)です。GTRが達成された場合、予後は一般的に良好です。しかし、腫瘍が重要な神経構造に近接している場合、完全切除が困難なことがあります。この場合、部分切除(Subtotal Resection, STR)後に放射線治療を追加することが推奨されます (SpringerOpen) 。

転移の影響

髄膜腫は一般に転移しにくいですが、稀に遠隔転移(distant metastasis, DM)を起こすことがあります。DMを伴う髄膜腫は予後が非常に悪く、治療後の生存率は著しく低下します (Oxford Academic) 。

診断

髄膜腫の診断には、主に画像診断技術が用いられます。詳細な診断を行うためには、以下の手法と参考文献を踏まえた情報が重要です。

1. 画像診断技術

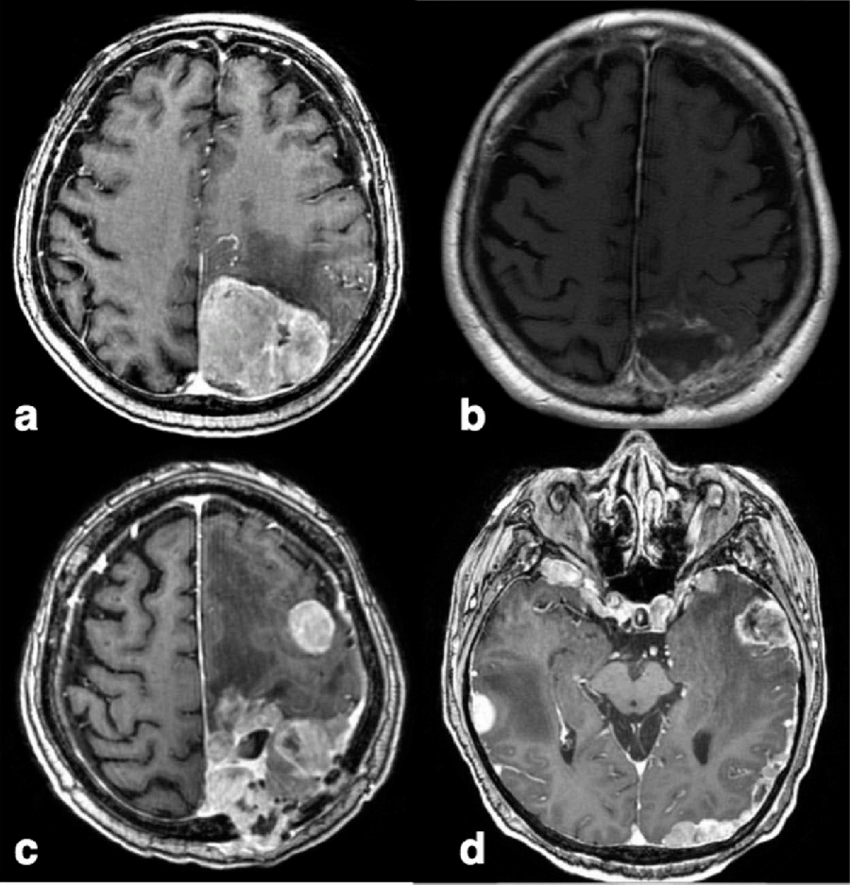

MRI(磁気共鳴画像) MRIは髄膜腫の診断において最も重要な手法の一つです。以下のような特徴を持ちます:

- T1強調画像: 髄膜腫は一般的に等信号を示し、造影剤(ガドリニウム)を使用すると強く造影されます。これは腫瘍の血管が豊富であるためです。

- T2強調画像: 髄膜腫は等信号または高信号を示すことが多く、腫瘍内の構造や浮腫の有無を確認するのに役立ちます。

- フレア画像(FLAIR): 水分を強調することで腫瘍の輪郭をより明確にすることができます。

CTスキャン(コンピュータ断層撮影) CTスキャンは、特に髄膜腫の石灰化や骨構造の変化を評価するのに有用です。

- 高密度病変: 髄膜腫の多くは石灰化を含むため、高密度の病変として観察されます。

- 骨破壊・肥厚: 腫瘍が硬膜や頭蓋骨に浸潤する場合、骨の破壊や肥厚が見られることがあります。

2. 病理診断

腫瘍の正確な性質を確認するためには、組織学的検査が必要です。手術で摘出された腫瘍のサンプルを顕微鏡で観察し、組織学的特徴や細胞の形態、分裂像などを評価します。

- H&E染色: 腫瘍の基本的な構造や細胞形態を確認します。

- 免疫組織化学染色: エピセリンやビメンチンなどのマーカーを使用して、髄膜腫であることを確認します。

引用:Current treatment options for meningioma

髄膜腫の治療

髄膜腫は成人において最も一般的な脳内腫瘍であり、ほとんどが良性です。しかし、位置や大きさにより、さまざまな症状を引き起こし、治療が必要となることがあります。以下に、髄膜腫の治療法について最新の研究に基づいて説明します。

1. 観察療法

小さくて無症状の髄膜腫の場合、定期的なMRIスキャンで経過観察を行います。6ヶ月ごとにMRIを行い、5年間症状が出ない場合は年に一度の観察に移行します (SpringerOpen) (Oxford Academic) 。

2. 外科的切除

症候性髄膜腫の治療には、外科的切除が第一選択となります。完全切除が可能な場合、良好な予後が期待できます。外科的切除の成功率や再発リスクは、腫瘍のグレードや位置によって異なります (SpringerOpen) (MDPI) 。

3. 放射線治療

外科的切除が難しい場合や再発例には、以下の放射線治療が適用されます:

- 定位放射線手術(SRS):正確に放射線を照射する方法で、外科手術が困難な場合や再発時に使用されます (Mayo Clinic) (BioMed Central) 。

- 分割定位放射線治療(SRT):大きな腫瘍や敏感な部位にある腫瘍に対して、放射線を小分けに照射する方法です (Mayo Clinic) 。

- 強度変調放射線治療(IMRT):腫瘍の形状や周囲の構造に応じて放射線の強度を調整する方法です (Mayo Clinic) 。

- プロトンビーム放射線治療:周囲組織へのダメージを最小限に抑えつつ腫瘍に放射線を集中させる方法です (Mayo Clinic) 。

4. 薬物療法

髄膜腫に対する化学療法は一般的ではありませんが、標準的な手術や放射線治療に反応しない場合に試されることがあります。現在、分子標的治療などの新しい薬物療法の研究が進められています (Mayo Clinic) (MDPI) 。

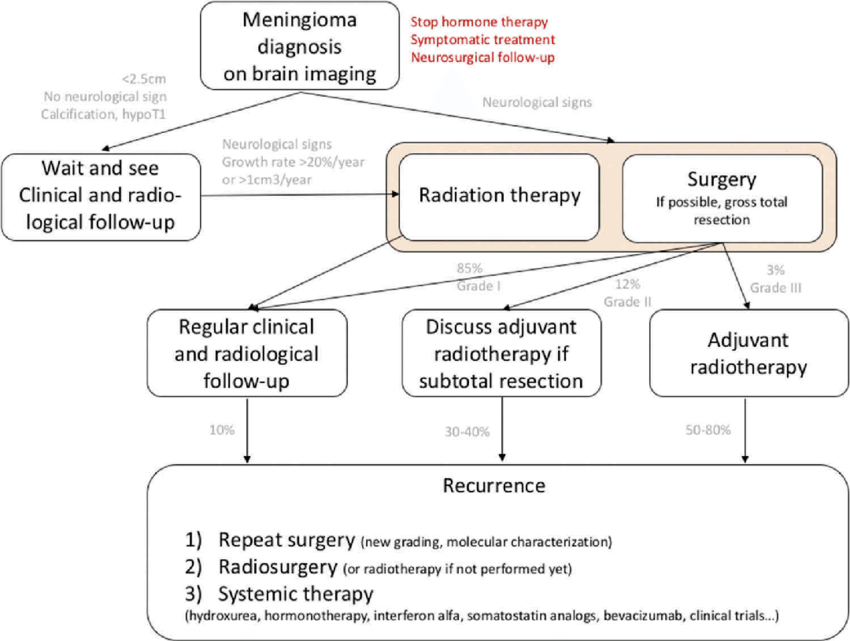

引用:Current treatment options for meningioma

この図は、頭蓋内髄膜腫(intracranial meningioma)の患者に対するケアアルゴリズムを示しています。以下は、このアルゴリズムの各部分の解説です:

-

Meningioma diagnosis on brain imaging(脳画像診断による髄膜腫の診断):

- 脳の画像診断(MRIやCTスキャン)によって髄膜腫が診断されます。

-

Stop hormone therapy, Symptomatic treatment, Neurosurgical follow-up(ホルモン療法の中止、症状に対する治療、神経外科的フォローアップ):

- ホルモン療法を中止し、症状に応じた治療を行い、神経外科的なフォローアップを実施します。

-

Wait and see(経過観察):

- 以下の条件を満たす場合、臨床および放射線学的なフォローアップを行います。

- 腫瘍が2.5cm未満

- 神経学的徴候がない

- 石灰化

- hypoT1

- 以下の条件を満たす場合、臨床および放射線学的なフォローアップを行います。

-

Radiation therapy(放射線療法):

- 神経学的徴候がある場合や、腫瘍の成長率が年間20%以上または年間1cm³以上の場合、放射線療法を行います。

-

Surgery(手術):

- 可能であれば、腫瘍の全摘出を目指して手術を行います。

-

Regular clinical and radiological follow-up(定期的な臨床および放射線学的フォローアップ):

- グレードIの腫瘍(85%)に対して行われます。

-

Discuss adjuvant radiotherapy if subtotal resection(部分切除の場合、補助放射線療法を検討):

- 部分切除の場合(グレードI: 85%)、補助放射線療法を検討します。

-

Adjuvant radiotherapy(補助放射線療法):

- グレードII(12%)およびグレードIII(3%)の腫瘍に対して行われます。

-

Recurrence(再発):

- 再発が確認された場合、以下の治療オプションが検討されます。

- Repeat surgery(再手術): 新しいグレーディングや分子特性に基づく。

- Radiosurgery(ラジオ手術): または放射線療法(未実施の場合)。

- Systemic therapy(全身療法): ヒドロキシウレア、ホルモン療法、インターフェロンアルファ、ソマトスタチンアナログ、ベバシズマブ、臨床試験など。

- 再発が確認された場合、以下の治療オプションが検討されます。

このアルゴリズムは、患者の状況に応じて最適な治療法を選択するためのガイドラインを提供しています。

リハビリテーション

髄膜腫のリハビリテーションは、多職種による包括的なアプローチが必要です。理学療法、作業療法、言語療法、心理社会的支援を組み合わせることで、患者の機能回復と生活の質向上を目指します。最新の研究や技術を取り入れることで、さらに効果的なリハビリテーションが実現可能です。

髄膜腫のリハビリテーションは、手術後および放射線治療後の患者にとって極めて重要です。

1. 理学療法

運動機能回復プログラム

- 筋力強化:術後の筋力低下を防ぐため、早期から低負荷の筋力トレーニングを開始します。特に四肢の筋力を重点的に強化します (Oxford Academic) 。

- 有酸素運動:心肺機能の維持と全身の血流促進を目的とした有酸素運動を導入します。これにより、全身のコンディションを改善し、リハビリの効果を高めます。

バランス訓練

- 平衡感覚の再訓練:平衡機能の評価を行い、立位や歩行の安定性を改善するためのバランス訓練を実施します。バランスボードや不安定な地面での訓練が効果的です (Oxford Academic) 。

ロボット支援リハビリテーション

- 進化するリハビリ技術:ロボット支援リハビリテーションは、患者の運動機能回復を促進するための最新技術です。ロボットアームや歩行アシストロボットを用いたリハビリが広く普及しています (Oxford Academic) 。

2. 作業療法

日常生活動作(ADL)の再訓練

- 自己管理スキル:食事、着替え、トイレ動作など、日常生活で必要な基本的な動作を再訓練します。これにより、患者の自立度を高めます。

- 家事動作訓練:料理や掃除などの家事動作を安全かつ効率的に行えるように訓練します。特に手先の器用さと協調性を回復させることに重点を置きます (Oxford Academic) 。

認知機能リハビリテーション

- 注意力と記憶力の強化:記憶訓練、問題解決能力の向上、注意力持続の訓練など、認知機能を総合的に強化します。具体的な方法として、パズルや計算、日記の記録などを行います。

3. 言語療法

コミュニケーション機能の回復

- 発話と理解の訓練:発声練習、発音矯正、文法と語彙の再教育を通じて、コミュニケーション能力を回復させます。特に高次脳機能障害が見られる場合、細やかな言語療法が必要です (Oxford Academic) 。

- 嚥下機能の改善:嚥下障害がある場合、嚥下訓練を行い、食事中の安全を確保します。これには、特定の嚥下運動や姿勢改善が含まれます。

4. 心理社会的支援

心理サポートとカウンセリング

- 情緒的支援:手術や治療後の心理的ストレスや不安を軽減するためのカウンセリングを提供します。認知行動療法(CBT)やマインドフルネス療法を導入することが有効です (Oxford Academic) 。

社会復帰支援

- 職場復帰プログラム:患者が職場に復帰するための具体的なプログラムを提供し、作業環境の調整や職場内での支援体制の構築を支援します。

- コミュニティ活動の参加:地域の支援グループやボランティア活動に参加することで、社会的なつながりを強化し、孤立を防ぎます (Oxford Academic) 。

髄膜腫のリハビリテーションにおける禁忌事項

髄膜腫の治療後のリハビリテーションは、機能回復と生活の質向上に非常に重要です。しかし、特定の状況下ではリハビリテーションが禁忌となる場合があります。

1. 高圧負荷の運動

理由:高圧負荷の運動は、手術後や放射線治療後の患者にとって過度の負担となり、回復を妨げる可能性があります。特に、頭蓋内圧が高い患者や脳脊髄液の流れに異常がある患者にとって危険です (MDPI) 。 対応策:軽度から中等度の負荷の運動を推奨し、患者の状態に応じて段階的に負荷を増やします。

2. 急激な体位変換

理由:急激な体位変換は、特に手術後の早期には脳内の圧力変動を引き起こし、頭痛やめまいを誘発する可能性があります (MDPI) 。 対応策:ゆっくりとした動作と安定した体位変換を心掛け、患者が慣れるまで徐々に体位を変えるように指導します。

3. 過度の伸展運動

理由:過度の伸展運動は、術後の組織修復を妨げ、瘢痕形成や筋肉・腱の損傷を引き起こす可能性があります (Oxford Academic) 。

対応策:適度な範囲内での柔軟性運動を行い、過度の伸展を避けるようにします。

4. 持続的な圧力や振動の使用

理由:手術部位や放射線治療を受けた部位に持続的な圧力や振動を加えると、治癒過程に悪影響を及ぼし、痛みや炎症を引き起こす可能性があります (WMCancerAlliance) 。

対応策:リハビリテーション中に圧力や振動を加える場合は、治療部位を避け、他の部位に適用するようにします。

5. 心肺機能が不十分な患者への過度の有酸素運動

理由:心肺機能が低下している患者に対して過度の有酸素運動を行うと、心肺への過剰な負担となり、リスクが増加します (MDPI) 。 対応策:心肺機能が改善されるまで、軽度の有酸素運動を推奨し、徐々に強度を上げるようにします。

髄膜腫のまとめ

髄膜腫は成人に多く見られる良性の脳腫瘍で、その治療とリハビリテーションは腫瘍の大きさ、位置、症状に基づいて行われます。小さくて無症状の髄膜腫は定期的なMRIスキャンによる経過観察が推奨されます。症候性の髄膜腫には外科的切除が第一選択であり、完全切除が可能な場合、予後は非常に良好です。外科的切除が困難な場合や再発例には、定位放射線手術(SRS)や強度変調放射線治療(IMRT)などの放射線治療が適用されます。薬物療法は通常用いられませんが、標準的な治療に反応しない場合には分子標的治療などが試されています。

リハビリテーションでは、理学療法を通じた筋力強化、バランス訓練、有酸素運動が重要です。作業療法では、日常生活動作(ADL)の再訓練や認知機能の回復を目指します。言語療法は、発話や理解の訓練を通じてコミュニケーション能力を改善します。心理社会的支援も重要であり、カウンセリングや社会復帰支援プログラムを通じて患者の精神的健康と社会適応を支援します。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2012~2014:イギリス(マンチェスター2回,ウェールズ1回)にてボバース上級講習会修了 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 現在計 9万人超え 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024)