【2024年版】腰椎圧迫骨折の原因・診断・予後・コルセット・リハビリテーション〜自主トレまで解説

腰椎圧迫骨折の概要

腰椎圧迫骨折とは?

腰椎圧迫骨折(Lumbar Compression Fracture, LCF)は、腰椎の椎体が圧縮されることによって発生する骨折です。このタイプの骨折は通常、前方(腹側)の椎体が崩れて高さを失い、後方(背側)は保持されるため、臨床的には安定した骨折と見なされることが多いです。このような骨折は特に高齢者に多く、骨粗鬆症の患者で頻発します (AAFP) 。

原因

腰椎圧迫骨折(Lumbar Compression Fracture, LCF)は、腰椎の椎体が圧縮されることによって発生する骨折です。以下に、その主な原因を詳述します。

1. 骨粗鬆症

骨粗鬆症は腰椎圧迫骨折の最も一般的な原因です。骨密度が低下し、骨が脆くなることで、軽微な外力でも骨折が発生します。特に高齢者や閉経後の女性に多く見られます(Radiopaedia) 。

2. 外傷

若年層では、高エネルギーの外傷(例えば交通事故や高所からの転落)が主要な原因となります。この場合、骨が正常であっても強い衝撃により骨折が起こります。

3. 病的骨折

がんや感染症などが原因で骨が弱くなり、骨折しやすくなります。特にがんが脊椎に転移すると、椎体の強度が著しく低下し、日常的な動作でも骨折を引き起こすことがあります。

4. 年齢

加齢に伴う骨の退行性変化も重要な要因です。骨密度の低下や骨の弾力性の喪失により、高齢者は骨折のリスクが高まります。

5. 日常生活の動作

重度の骨粗鬆症を持つ人では、日常的な動作(例:くしゃみ、突然のねじれ動作、車からの降車)でも圧迫骨折が生じることがあります。

タイプ

-

-

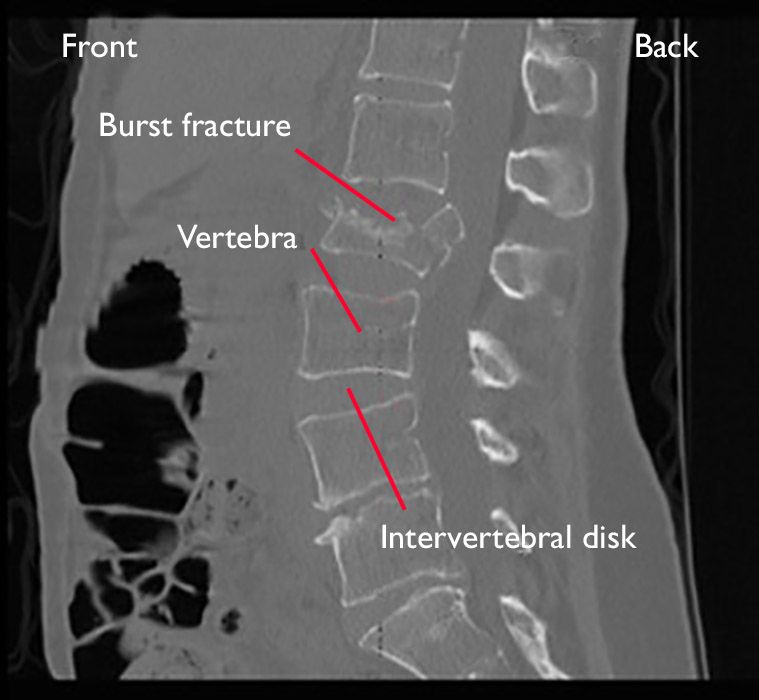

- 楔状圧迫骨折:椎体の前部が圧縮されて楔状に変形する。

- バースト骨折:椎体が前後両側で圧縮され、骨片が脊髄に向かって突出する可能性がある。

- フレクションディストラクション(チャンス)骨折:椎体が引き裂かれるように分離するタイプの骨折で、通常は交通事故などの重大な外傷で発生する (OrthoInfo) 。

-

予後

腰椎圧迫骨折(Lumbar Compression Fracture, LCF)の予後は、多くの要因によって左右されます。これには、患者の年齢、骨密度、骨折の重症度、治療法、およびリハビリテーションの進行状況が含まれます。以下に、予後に関する最新の研究結果を基にした詳細な説明を行います。

1. 痛みの軽減と機能回復

・痛みの軽減: 保存的治療を受けた患者の痛みの軽減には時間がかかることがありますが、約8〜12週間で痛みが改善されることが多いです。一方、椎体形成術や経皮的椎体形成術を受けた患者では、痛みの軽減がより迅速に達成されることが多く、手術後4.5週間で痛みが顕著に改善されるとの報告があります (BioMed Central) 。

・機能回復: 保存的治療と比べて、手術を受けた患者のほうが早期に機能を回復する傾向があります。特に、経皮的椎体形成術は、生活の質や日常生活動作の改善において有利とされています (AAFP) 。

2. 新たな骨折のリスク

・再骨折のリスク: 腰椎圧迫骨折を経験した患者は、新たな骨折を発生するリスクが高いです。研究によれば、保存的治療を受けた患者の約30%が再骨折を経験しているのに対し、手術を受けた患者ではこの割合が4.8%に減少しています。

・予防策: 追加の骨折を予防するために、骨粗鬆症の治療が重要です。カルシウムやビタミンDの適切な摂取、体重負荷運動、骨密度の定期的な評価などが推奨されます。

3. 長期的な生活の質

・生活の質の向上: 手術を受けた患者は、保存的治療を受けた患者に比べて、長期的な生活の質が向上することが多いです。特に、経皮的椎体形成術は、1年後まで持続する痛みの軽減と生活の質の改善が報告されています。

・合併症の管理: どの治療法でも、適切な合併症管理が必要です。手術による合併症として、セメント漏出、感染、神経損傷などが報告されていますが、これらは適切な管理とモニタリングによって最小限に抑えることが可能です。

解剖学的解説

腰椎圧迫骨折(Lumbar Compression Fracture, LCF)は、腰椎(lumbar vertebrae)における椎体(vertebral body)が圧縮されて発生する骨折です。これにより、椎体の前部が潰れ、楔形に変形することが多いです。以下に、腰椎圧迫骨折の解剖学的詳細を示します。

画像引用元:OrthInfo

1. 腰椎の解剖学的構造

椎体(Vertebral Body): 椎体は腰椎の前方に位置し、体重を支える主要な部分です。圧迫骨折では、椎体が圧縮され、その高さが減少します。

椎弓(Vertebral Arch): 椎体の後方に位置し、椎体と連結して脊柱管(spinal canal)を形成します。椎弓は、棘突起(spinous process)、横突起(transverse processes)、および関節突起(articular processes)から構成されます。

椎間板(Intervertebral Disc): 各椎体の間にある柔軟な構造で、衝撃を吸収し、脊柱の動きを助けます。圧迫骨折により、椎間板の高さも影響を受けることがあります。

2. 腰椎の機能

支持機能: 腰椎は体重を支え、体幹を安定させる役割を果たします。圧迫骨折が発生すると、この支持機能が損なわれます。

運動機能: 腰椎は前屈、後屈、側屈、および回旋といった運動を可能にします。圧迫骨折はこれらの運動を制限し、疼痛や機能障害を引き起こします。

保護機能: 腰椎は脊髄や神経根を保護する役割も担います。圧迫骨折により、これらの構造が圧迫されると、神経症状が現れることがあります。

腰椎圧迫骨折の好発部位

腰椎圧迫骨折(Lumbar Compression Fracture, LCF)は、特定の部位に発生しやすい傾向があります。以下に、その好発部位について詳しく説明します。

1. 胸腰椎移行部(Thoracolumbar Junction)

- 範囲: T12からL2まで

- 発生率: 全体の約60%から75%の圧迫骨折がこの部位に集中します(AAFP) 。

- 理由: 胸椎から腰椎への移行部分は、解剖学的に脆弱であり、力学的負荷が集中しやすいためです。これにより、骨折のリスクが高くなります。

2. 腰椎の中部(L2からL5)

- 範囲: L2からL5まで

- 発生率: 圧迫骨折の約30%がこの部位に発生します (AAFP) 。

- 理由: 腰椎の中部もまた体重を支える役割が大きく、特に高齢者や骨粗鬆症の患者ではこの部分が弱くなりやすいです。

3. 特定の椎体部位

- 上終板(Superior Endplate): 圧迫骨折の大部分(約62%)は、椎体の上終板に発生します。これは軸方向の荷重と屈曲運動によるものです。

- 下終板(Inferior Endplate): 椎体の下終板に発生する圧迫骨折は比較的少なく、全体の約6%です。

腰椎圧迫骨折の治癒過程

腰椎圧迫骨折(Lumbar Compression Fracture, LCF)の治癒過程は、複数の段階にわたって進行します。これには骨の修復、機能回復、および最終的な再生が含まれます。以下に、治癒過程の各段階について詳しく説明します。

1. 急性期(0〜6週間)

炎症反応

初期反応:骨折直後には、炎症反応が開始され、痛み、腫れ、局所的な熱感が見られます。

血腫形成:骨折部位に血腫が形成され、骨修復のための細胞が集まります。これにはマクロファージ、白血球、線維芽細胞などが含まれます。

治療と管理

安静と固定:装具(例えばTLSO)を用いて脊柱の安定性を保ち、過度の動きを制限します。

疼痛管理:NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)やオピオイドを使用して疼痛を管理します。

2. 亜急性期(6〜12週間)

組織修復

軟骨形成:血腫が軟骨組織(軟骨仮骨)に置き換わり、骨の安定性が向上します。これは、軟骨細胞とコラーゲン線維の生成によって進行します。

硬骨形成:軟骨仮骨が硬骨(骨組織)に変わり、骨の強度が増します。この過程には、骨芽細胞が関与します。

3. 回復期(12週以降)

骨再形成

リモデリング:硬骨が成熟し、骨の形状と強度が再構築されます。この過程は、数ヶ月から数年にわたって続きます。骨吸収と骨形成のバランスが取れることが重要です。

診断

腰椎圧迫骨折(Lumbar Compression Fracture, LCF)は、脊椎の椎体が圧縮されることによって発生する骨折です。適切な診断には、詳細な病歴の聴取、身体診察、および画像診断が重要です。以下に、腰椎圧迫骨折の診断に使用される主要な方法を詳しく説明します。

1. 病歴と身体診察

病歴の聴取:

- 外傷歴:患者が最近経験した外傷の有無(例:転倒、交通事故)。

- 症状:急性の腰痛、痛みの部位、痛みの強度、痛みの放散パターン。

- リスク因子:骨粗鬆症、長期ステロイド使用、がんの既往歴など (Physiopedia) 。

身体診察:

- 視診と触診:脊椎の形状、圧痛の有無、腫れの確認。

- 神経学的評価:下肢の感覚、運動機能、反射のチェック。脊髄や神経根の圧迫が疑われる場合は、より詳細な神経学的検査が必要 。

2. 画像診断

X線検査:

- 側面および前後方向のX線撮影:最も基本的な診断ツールであり、椎体の高さの減少や楔形変形を確認します。

- 診断基準:椎体の高さが少なくとも20%減少しているか、椎体の前部高さが4mm以上減少している場合に骨折と診断されます。

CTスキャン:

- 詳細な骨構造の評価:骨折の範囲、骨片の位置、脊柱管内への骨片の突入の有無を確認。

- 適応:X線で明確に確認できない場合や、複雑な骨折が疑われる場合に使用されます 。

MRI:

- 軟部組織および神経構造の評価:椎間板、脊髄、神経根の損傷の有無、骨折の新旧(骨髄浮腫の有無)を確認。

- 適応:神経学的症状がある場合や、骨折の新旧を評価する必要がある場合に使用されます 。

骨密度測定(DEXAスキャン):

- 骨粗鬆症の評価:骨密度の低下が腰椎圧迫骨折のリスクを高めるため、骨密度測定が推奨されます。

- 適応:特に50歳以上の患者や、骨粗鬆症のリスク因子を持つ患者に対して行われます 。

看護的な管理ポイント

腰椎圧迫骨折(Lumbar Compression Fracture, LCF)の患者に対する看護的リスク管理は、合併症の予防と患者の生活の質の向上を目指します。以下に、最新の文献に基づく具体的なリスク管理のポイントを説明します。

1. 適切な痛み管理

- 薬物療法:非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、オピオイド、筋弛緩薬などを使用して痛みを管理します。薬物療法中は、副作用(特に高齢者における胃腸出血や便秘)のリスクを監視します (CEConnection) 。

- 神経ブロック:一部の患者には、L2神経根ブロックが一時的な痛み軽減に有効です。これは特に、ラジキュラーペイン(神経根痛)を伴う場合に有用です。

2. 合併症の予防

- 便秘と腸閉塞:長期間のベッドレストやオピオイド使用により、便秘や腸閉塞のリスクが高まります。適切な水分摂取、食物繊維の摂取、軽度の運動が推奨されます。

- 深部静脈血栓症(DVT):長時間の不動によりDVTのリスクが増加します。弾性ストッキングの使用や、可能であれば早期の歩行訓練を行います。

3. 骨粗鬆症の管理

- 栄養管理:カルシウムおよびビタミンDの適切な摂取が推奨されます。カルシウムは1日1000mg(50~70歳の男性)、1200mg(51歳以上の女性と71歳以上の男性)、ビタミンDは600~800IUが推奨されます。

- 薬物療法:ビスホスホネート、カルシトニン、エストロゲンなどの骨粗鬆症治療薬を使用します。これにより骨密度を改善し、新たな骨折リスクを減少させます。

4. 精神的および社会的支援

- 心理的支援:長期間の痛みや活動制限は、うつ病や不安のリスクを高めます。心理カウンセリングやサポートグループの利用を勧めます。

- 社会的支援:患者の生活の質を向上させるために、家族や介護者との連携を強化します。訪問看護や地域資源の活用も考慮します。

5. 定期的なフォローアップ

- 定期検診:骨密度測定や画像診断を定期的に行い、骨折の進行状況や新たな骨折の有無を評価します。

- 症状のモニタリング:疼痛、可動域、日常生活動作(ADL)の変化を定期的に評価し、必要に応じてリハビリテーションプランを調整します (CEConnection) 。

リハビリテーション

腰椎圧迫骨折後の運動療法は、経時的に段階を踏んで進めることが重要です。以下に、各治療段階における具体的な運動療法と装具療法の併用方法について説明します。

急性期(0〜6週間)

目標: 急性疼痛の管理と安静、早期の可動域維持

運動療法:

- 呼吸エクササイズ: 深呼吸や腹式呼吸を行い、肺活量の維持や関節運動を伴わない体幹筋への刺激を与え、心肺機能や体幹の機能低下の予防をはかります。

- 下肢の筋力維持・強化運動: 骨折に伴い、活動性の低下が生じることで下肢の筋力低下が進む可能性があります。寝たまま又は体幹装具を装着し座位・立位の状態で、下肢の軽度な運動を行います。

- 柔軟性の維持・向上: 太ももやふくらはぎ等、行える範囲でストレッチを取り入れ、柔軟性の維持・向上をはかります。

装具療法:

- ブレース装着: TLSO(胸腰仙椎装具)や腰部コルセットを使用し、腰部を固定して安静を保ちます。これにより、脊椎の安定性を確保し、疼痛を軽減します 。

亜急性期(6〜12週間)

目標: 可動域の改善と筋力の維持・回復

運動療法:

- 急性期同様、運動を継続します。疼痛の軽減など身体症状の軽減に伴い、運動の難易度・負荷量を上げていくことが可能となっていきます。

※医師の指示の下、骨折部位への負担を考慮しながら、日常生活の自立度の変化が期待できます。急性期を脱した後は、退院へ向け日常生活の自立度をupさせていく方が多く、自宅生活を考慮した介入も増えていきます。

装具療法:

- ブレースの調整: 活動量が増加するに伴い、ブレースの使用を徐々に減らし、筋力と安定性が向上することを目指します。

回復期(12週以降)

目標: 日常生活動作の改善と全身的な機能回復

運動療法:

- 体幹筋力強化: 医師の安静度の指示荷基づいて、個人によっては四つ這いやプランク、ブリッジングなど、体幹の筋力を強化するエクササイズが導入可能となっていきます。

- バランストレーニング: 片脚立ちやバランスボードを使用し、平衡感覚とバランス能力を向上させます。

- 有酸素運動: ウォーキング、固定式自転車、エリプティカルマシンを用いて心肺機能を強化します。

装具療法:

- ブレースの卒業: 体幹筋力が十分に回復し、日常生活での安定性が確保されるまで使用を継続し、その後徐々に装具の使用を中止します。

リスク管理

- 過負荷の防止: 過度の運動や急激な動作を避け、患者の状態に応じた適切な負荷を設定します。

- 痛みのモニタリング: 運動中や運動後の痛みを定期的に評価し、必要に応じて運動強度を調整します。

- バランスの評価: バランスの低下による転倒リスクを評価し、必要に応じて補助具を使用します 。

装具の種類

胸腰仙椎装具(Thoracolumbosacral Orthosis, TLSO)

画像引用元:Spinal Technology

-

- 概要: 胸部から腰部、仙骨にかけての広い範囲をサポートする装具です。硬質のプラスチックや金属フレームで構成され、脊柱を固定します。

- 適応: 重度の圧迫骨折や不安定な骨折に対して使用されます。強力な固定力を提供するため、脊柱の動きを制限し、骨折部位を保護します 。

腰部コルセット(Lumbosacral Corset, LSO)

画像引用元:Effectiveness of orthoses for treatment in patients with spinal pain

-

- 概要: 腰部と仙骨をサポートする柔軟な装具で、一般的に布製で調整可能なストラップが付いています。

- 適応: 軽度から中等度の圧迫骨折や、慢性的な腰痛の管理に使用されます。柔軟性があり、日常生活動作を妨げにくいです 。

画像引用元:aspc.com

伸展型装具(Hyperextension Brace)

-

- 概要: 体幹を前屈させないように設計された装具で、胸部、腰部、および骨盤の前面にプレートがあり、伸展位を維持します。

- 適応: 特に前方に圧迫された椎体に適用され、背中を伸ばした姿勢を維持することで圧迫を軽減します 。

自主トレーニング

骨折後、自宅でできる自主トレーニングの具体的な方法をお伝えします。医師から運動に関する安静度・運動制限などを聞いてから行うようにしましょう。腰椎圧迫骨折後の自主トレーニングは、体幹の安定性を保ち、筋力を回復させ、再発リスクを減少させるために重要です。

難易度 低負荷

1. ブリッジ(Bridge)

画像引用元:healthline.com

目的: 体幹筋力の強化および腰椎の安定化

方法:

- 仰向けに寝て、膝を曲げて足を床に平らに置きます。足は腰幅に開きます。

- 腹部とお尻の筋肉を引き締め、ゆっくりと腰を持ち上げます。肩から膝までが一直線になるようにします。

- この姿勢を5〜10秒間保持し、ゆっくりと元の位置に戻ります。

- これを10回繰り返します。

ポイント:

- 動作中に背中が反らないように注意します。

- 呼吸を止めずに、リラックスして行います。

※この運動は初めて行う場合は、誤った動き(腰を反りすぎる)となりやすいです。疼痛の増悪を招く恐れがあるため、療法士に指導を受けることをお勧めします。

2. 起立着座練習

手順

準備するもの:通常の高さ(43cm程度)の安定した椅子、起立に自信がない場合は前方に椅子やテーブルを置いたり、手すりなどを用いて初めは行いましょう。クッションを座面に敷いて、座面の高さを上げることも工夫の一つです。電動ベッドの場合は、高さの調整をしてみましょう。

準備の姿勢:

・患者は椅子の前端に座り、足を肩幅に開いて床にしっかりつけます。膝は足のつま先と同じ方向を向け、直線を保ちます。

起立動作:

-

- 手は太ももに置き、上体を前に傾けて重心を前方に移動させます。

※手の位置は、体幹を意識するために脇腹に添えたり、前方に伸ばして足腰だけの力だけで立つなど個人個人で実施方法は異なってくると思われます。療法士の指示を仰ぎましょう。

-

- 鼻を足の先に向けるイメージで上体を前傾し、膝とお尻・腰の力を使ってゆっくりと立ち上がります。

着座動作:

-

- 立ち上がった状態から、再びゆっくりと座るようにします。椅子の位置を確認しながら、安全に腰を下ろします。

- 手を膝に置き、背筋を伸ばしたまま、ゆっくりと着座します。

注意点

- 痛みに注意: 起立や着座の際に痛みを感じた場合は、動作を中止し、医師や理学療法士に相談してください。

- 適切な椅子の選択: 安定した椅子を使用し、背もたれがあるとさらに安全です。座面が硬めで、クッション性が高すぎない椅子を選ぶと良いでしょう。

- 足の位置: 足がしっかりと床についていることを確認し、バランスを取りやすい姿勢を維持します。

実施のコツ

- 姿勢を正しく保つ: 起立や着座時には背筋を伸ばし、体幹を安定させることが重要です。

- 呼吸を止めない: 動作中はリラックスして自然に呼吸を続けるようにします。

- 徐々に負荷を増やす: 初めはゆっくりとした動作で行い、慣れてきたら少しずつスピードや回数を増やしていきます。

- 簡単な目標から始めて、例えば「毎日、指導された腹筋を1回行う」というような、達成可能な目標を設定します。これにより、どんなに疲れていても継続が容易になります。

3. かかと挙げ運動(Heel Raises)

画像引用元:YMCA SAKATOON

目的: ふくらはぎの筋力を強化し、バランスと安定性を向上させる。

方法:

- 安定した椅子の背もたれに手を置いて立ちます。

- 両足を肩幅に開き、かかとをゆっくりと持ち上げてつま先立ちになります。

- 3秒間その位置を保持し、その後ゆっくりと元の位置に戻します。

- この動きを10回繰り返します。

- 1日2回行います。

ポイント:

- 姿勢を安定させるために、手をしっかりと椅子に置く。

- 動作中は腹筋に力を入れて体幹を安定させる。

4. 四つ這い訓練(Bird-Dog Exercise)

腰椎圧迫骨折後の四つ這い訓練は、体幹の安定性を高め、バランス能力を向上させるために効果的なエクササイズです。以下に、その手順、コツ、注意点を詳細に説明します。

手順

- 開始姿勢:

- 四つ這い姿勢をとります。肩の真下に手をつき、膝は腰の真下に位置させます。背中はまっすぐで、中立姿勢を保ちます。

- 挙上動作:可能であれば四肢の挙上を追加していきます。

- 右手又は左手の挙上:右手又は左手ををゆっくりと持ち上げ、体幹を安定させたまま平行にします。この時、背中が曲がったり、腰が反ったりしないように注意します。

- 右足又は左足の挙上:上肢同様に下肢を体幹と一直線になるように後方へ伸ばしていきます。

可能な方は、対側挙上も実施していきます。

-

- 右手と左足の対側挙上:右手と左足をゆっくりと持ち上げ、体幹を安定させたまま平行にします。この時、背中が曲がったり、腰が反ったりしないように注意します。

- 保持: 上げた手と足を数秒間(一般的には3〜5秒間)保持します。

- 元の位置に戻す: ゆっくりと右手と左足を元の位置に戻します。

- 反対側も同様に行う: 次に左手と右足を同じ手順で持ち上げます。

繰り返し:

-

- 上記の動作を交互に繰り返します。初めは各側5回ずつ、慣れてきたら回数を増やしていきます。

腰椎圧迫骨折のまとめ

腰椎圧迫骨折(Lumbar Compression Fracture, LCF)は、腰椎の椎体が圧縮されて発生する骨折で、高齢者や骨粗鬆症の患者に多く見られます。主な症状には急性の腰痛、可動域の制限、姿勢の変化が含まれます。診断は主にX線、CTスキャン、MRIを用いて行われ、骨折の詳細な評価や神経損傷の有無を確認します 。治療法は保存的治療と外科的治療に分かれ、前者には装具療法や疼痛管理が含まれ、後者には椎体形成術や経皮的椎体形成術が含まれます。治療後のリハビリテーションは、痛みの管理、筋力強化、バランストレーニングを段階的に進めることが重要です。また、骨粗鬆症の予防や転倒リスクの低減も不可欠です。適切な治療とリハビリテーションにより、腰椎圧迫骨折の予後は良好であり、多くの患者が日常生活に復帰できます 。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2012~2014:イギリス(マンチェスター2回,ウェールズ1回)にてボバース上級講習会修了 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 現在計 9万人超え 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024)