【2025年版】自費リハビリ 市場調査|地域差、年齢層、料金相場、世界との比較、予後予測まで

はじめに (Introduction)

日本の医療制度において、リハビリテーションは本来、医師の指示に基づき、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)などが提供する専門的なサービスです。しかし、公的な医療保険や介護保険でカバーされるリハビリは期間や回数の制限があり、疾患別リハビリテーションでは「最長180日まで」などの制約が設けられています。脳卒中(脳梗塞・脳出血など)や整形外科手術後の機能回復において、180日という期間は決して十分とは言えないケースも少なくありません。

そこで注目されるのが、自費リハビリという選択肢です。自費リハビリとは、公的保険が適用されず全額自己負担となるリハビリサービスのことで、保険内サービスと異なり期間や回数の制限がなく、利用者のニーズに合わせて柔軟にプログラムを組むことができます。そのため、保険リハビリを終了した後も機能回復を目指したい脳卒中患者や、難病などで日常生活動作の維持が重要な方々が、積極的に自費リハビリを利用する動きが近年顕著になっています。

一方で、自費リハビリを選ぶにあたっては費用負担が重いことが課題となります。1回(60分)のセッションで1万円前後というのが一般的な相場とされ、継続的に利用するとなると家計へのインパクトも無視できません。しかしその一方で、「短期間で集中的に高度なリハビリを受けたい」「保険リハビリでは満たされない専門的かつ長時間のケアが必要だ」といったニーズが高まっており、一定の経済的余裕がある層や、家族の支援が得られる層などを中心に利用が拡大しています。

本記事では、以下のポイントを中心に日本の自費リハビリ市場を多角的に分析し、今後の動向や課題を整理します。

さらに、サービス形態や料金プランの違いを表でもわかりやすく整理しつつ、日本における自費リハビリが持つポテンシャルと独自性を浮き彫りにしていきます。超高齢社会を迎える日本において、自費リハビリはどこまで市場を拡大し、どのような社会的役割を果たすのか。本記事は、その一端を明らかにする試みです。

1. 自費リハビリのサービス形態 (Types of Services)

日本における自費リハビリの提供形態は、大きく分けて以下の3つに分類されます。

- 施設型(通所型)

- 訪問型

- オンライン型

それぞれの特徴とメリット・デメリットを以下の表にまとめました。

| サービス形態 | 概要 | メリット | デメリット | 料金帯(目安) |

|---|---|---|---|---|

| 施設型(通所型) | 利用者がリハビリ施設やクリニックに通い、対面で専門的なリハビリを受ける。 専門設備や器具が充実しているケースが多い。 |

– 高度な機器や設備を活用できる – 集中的・専門的なプログラムを受けやすい – 他の利用者との交流機会(デイ型の場合) |

– 外出困難な利用者にとっては負担大 – 都市部に集中しており地方では選択肢が少ない |

1時間あたり8,000~12,000円 (高級クリニックでは1時間15,000円超も) |

| 訪問型 | セラピストが自宅や介護施設などに訪問して実施するリハビリ。 重度の障害や交通手段のない利用者に好評。 |

– 外出不要で負担が少ない – 自宅環境を踏まえたリアルなリハビリ指導が可能 – 家族も参加しやすい |

– 移動コストが料金に反映されやすい – 専門設備や器具の活用に限界がある – 提供事業者が地域ごとに限られる |

1時間あたり10,000~15,000円 (交通費別途の場合も) |

| オンライン型 | ビデオ通話や専用アプリを使い、遠隔でリハビリ指導を行う。 コロナ禍以降に普及が加速。 |

– 場所を選ばず受けられる – スタッフの移動が不要で比較的安価 – 感染リスクが少ない |

– 直接的な身体介助が困難 – 評価・アセスメントの精度が下がる可能性 – ITリテラシーが必要 |

1回30~60分で5,000~10,000円程度が多い |

1-1. 施設型(通所型)

施設型は、脳卒中リハビリセンターのような専門的施設から個人クリニックまで多様です。脳卒中後のロボットリハビリ(HALなど)やウォークエイドなどの先進機器を設置している事業所もあり、集中的かつ高水準のトレーニングが受けられる点が大きな強みです。ただし、利用者の移動が必要であり、要介護度が高い患者さんや高齢者、地方在住者にとってはやや利用ハードルが高くなります。

1-2. 訪問型

訪問リハビリは、在宅療養や介護生活を送る高齢者にとって非常に利便性が高い形態です。移動の負担がなく、実際の日常生活空間で必要なリハビリを提供できる点が魅力と言われています。一方で、セラピストの移動コストが料金に上乗せされやすく、通所型より割高になるケースが少なくありません。また、地方ではセラピストの人材不足や地理的制約もあり、実施エリアが限定されることが課題です。

1-3. オンライン型

オンライン型はテレリハビリやリモートリハとも呼ばれ、コロナ禍による外出制限をきっかけに注目が集まりました。ビデオ通話越しに運動指導や自主トレのフィードバックを行うため、直接の触診や介助はできませんが、維持期や軽度者にとっては十分なサポートとなり得ます。比較的料金も安価で、気軽に受けられる反面、重度の後遺症や複雑なリハビリニーズを持つ方には向かない場合もあります。

自費リハビリ施設:STROKE LAB 東京・大阪 (オンラインリハビリ可)

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」

STROKE LABは、専門書ベストセラー著者が率いるリハビリのスペシャリスト集団。脳卒中やパーキンソン病など神経疾患をエビデンスに基づいて徹底サポートし、“諦めないリハビリ”を現実にします。医療機関や企業への研修実績に裏打ちされた高い専門性で、オーダーメイドプランを提案。医療保険リハビリとの併用も可能です。STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。一緒に新たな一歩を踏み出しませんか?

詳しくはHPメニューをご参照ください。

2. 対象疾患別の特徴 (Target Conditions)

自費リハビリが活用される代表的な疾患領域は、下記の3つに大別されます。

- 脳卒中(脳梗塞・脳出血)

- パーキンソン病などの神経疾患

- 整形外科系疾患(膝・腰・肩の痛みや術後)

| 疾患領域 | 主な特徴 | 典型的な利用者像 | 一般的な費用帯(60分) |

|---|---|---|---|

| 脳卒中 | – 保険適用リハは最長180日 – 麻痺の回復や歩行練習の継続が必要 – リハビリ完了後も長期的ケアが重要 |

– 60代以上の高齢者が中心 – 退院後も改善意欲の高い方 – 追加で先進機器を試したい患者など |

約8,000~15,000円 (ロボットリハ利用で上振れ) |

| パーキンソン病 | – 進行性神経難病で長期的な運動維持が重要 – 保険内リハでは十分な頻度確保が難しい – 症状に合わせた専門プログラムが求められる |

– 中高年層が多く、介助者も含め家族ぐるみでの利用 – 都市部を中心に専門特化施設あり |

約10,000~20,000円 (高度専門プログラムで高額傾向) |

| 整形外科疾患 | – 膝・腰・肩など慢性痛や手術後の機能回復が中心 – スポーツ外傷の競技復帰目的も含む – 長時間のパーソナル指導で成果を狙うケース多 |

– 高齢の膝痛や腰痛患者 – スポーツ愛好者やアスリート – 働き盛り世代で痛み改善に意欲的な層 |

約8,000~15,000円 (担当セラピストの熟練度で変動) |

2-1. 脳卒中(脳梗塞・脳出血)

脳卒中リハビリは、自費リハビリ市場でも特に大きなウェイトを占めています。脳梗塞後遺症などで体の麻痺や言語障害が残る場合、公的保険リハでは発症から180日で打ち切られ、そこから先は自主トレか他の医療サービスに頼らざるを得ません。こうした背景から、脳卒中リハビリ専門施設が各都市に登場し、高度な機器や最新手法を導入している例も見られます。費用は通常1時間あたり1~1.5万円程度が目安ですが、先進的な装置(ロボットスーツHALなど)や独自のプログラムを導入している施設は2万円前後になることもあります。

2-2. パーキンソン病などの神経疾患

パーキンソン病は進行性のため、定期的なリハビリで筋力やバランス機能の低下を防ぎ、日常生活能力を維持することが重要とされています。しかし保険リハビリでは一定以上の頻度を確保するのが難しく、自費で継続する方が増えています。専門知識を持つセラピストのマンツーマン指導のほか、ダンス療法や音楽療法など独自プログラムを取り入れる施設もあり、料金相場は1時間1.5~2万円と高額な事例が報告されています。一方で、グループリハビリ形式で1回5,000~6,000円と比較的安価なプランを提供する事業者もあり、選択肢が広がっています。

2-3. 整形外科疾患

膝・腰・肩などの慢性痛、手術後の可動域訓練や筋力強化、スポーツ外傷の競技復帰など、整形外科領域での自費リハビリ需要も大きいです。公的保険のリハビリだけでは時間・回数が限られるため、より長時間・高頻度でトレーニングを行いたい層が自費に流れています。働き盛りの中高年が仕事との両立を目指して夜間や週末に通える施設を探すケースも多く、都心部では20時~21時台まで営業する専門事業所も少なくありません。

3. 自費リハビリの料金相場とプラン (Pricing: Rates and Plans)

3-1. 1回あたりの料金

自費リハビリは全額自己負担のため、保険診療下の1割~3割負担とは大きく異なり、総額が高くなりがちです。1時間あたり8,000~12,000円ほどが一般的とされ、多くの施設がこの範囲内で設定しています。ただし、施術者の資格・経験や設備の充実度、地域特性(都市部 vs 地方)によって大きな幅があり、高額なところでは1時間あたり15,000~20,000円に達するケースもあります。

3-2. 月額・長期プラン

多くの事業所では、1回ごとの都度払いだけでなく回数券やコース制を採用しており、長期利用を見据えると割安となるプランを用意しています。例えば10回分のチケットをまとめ買いすると、1回あたりの単価が数千円ほど下がる例が多いです。また、2か月集中リハや3か月パックなど、一定期間に集中的にリハビリを行うプランも存在し、総額は高額になるものの1セッションあたり費用が下がる割引が適用されるケースがあります。

具体的なプラン例

- 月2回コース(各60分):月額20,000円(訪問型は26,000円)

- 90分×月2回コース:月額30,000円(訪問型は36,000円)

- 10回分チケット:60分×10回 110,000円(+1回サービス)

上記のように、一定回数をまとめて契約することでコストメリットが得られる仕組みを利用すれば、1回あたりの負担を1万円弱に抑えられる場合もあります。

3-3. プランごとの違い

- 短期集中型:脳卒中の回復期など、早期に集中して機能改善を狙う場合に選択される。料金総額は大きいが、一括払い割引や特別プログラムなどで成果を重視。

- 長期継続型:パーキンソン病の進行を抑える、慢性痛をコントロールする、といった目的で月々一定回数を利用。サブスクリプション型や回数券でコストを平準化。

- グループリハ:個人セッションより低価格で、数名のチーム制リハビリ(主にパーキンソン病など)を実施。参加者同士のモチベーション維持にも効果的。

自費リハビリ市場では、多様な料金プランが並存しており、利用者は自身の目標・疾患特性・経済状況に応じて選択することができます。

4. 地域差とエリア別傾向 (Regional Variations)

4-1. 都市部 vs 地方

日本の自費リハビリは、概して都市部(大都市圏)に集中する傾向があります。人口が多く、富裕層や高齢者の絶対数も多い都市部では需要が高く、多彩な事業者が参入しやすい市場環境です。その結果、首都圏や関西圏などではサービス選択肢が豊富である一方、価格設定もやや高めとなる傾向があります。1時間あたり15,000~20,000円といった高価格帯の専門クリニックも珍しくありません。

地方では、そもそも自費リハビリの事業者数が少ないことが課題となります。利用者が近隣でサービスを得られず、都市部へ出向く必要がある例や、訪問リハビリを利用する例が多く見られます。ただし、訪問型はセラピストの人件費や移動コストがかさむため、結果的に料金も高くなりがちというジレンマがあります。一方、地方で数少ない自費事業所の場合、競合がほとんどなく独自に高価格を設定していても一定の需要があるという特殊な状況も見受けられます。

4-2. 料金面での地域差

料金面は「都市部だから常に高い」というわけではなく、サービス内容や知名度、施設形態による差異も大きいです。実際に千葉県のある自費リハ施設では60分14,300円と首都圏相場に近いのに対し、神戸のある訪問サービスでは60分9,570円と1万円未満の設定も報告されています。都市・地方に関わらず、需要と供給のバランスとサービスの差別化が価格を決定づける重要な要素であると言えます。

4-3. 将来的な地域格差の動向

今後、高齢化がさらに進行する中で地方にも需要は確実に増すと考えられます。しかし同時に、地方ではセラピスト不足やインフラ問題などのハードルも存在します。オンラインリハビリの普及や大手事業者の地方進出によって、地域格差が緩和される可能性がある一方、実際に対面で行うリハビリの質を求める声も根強いでしょう。結果として、都心部では高度専門型、地方では訪問・オンライン連携型のように、それぞれが特徴を活かして伸びていく可能性があります。

5. 将来予測(今後5年の動向) (Future Outlook in 5 Years)

5-1. 市場規模の拡大

日本では、高齢化率(65歳以上人口の割合)が2025年頃に30%超、さらに2030年代には35%以上に達すると見込まれています。リハビリ需要は確実に増大しており、既存の公的保険リハビリだけでは補いきれない分野を自費リハビリが担う形で市場が年率5~10%のペースで拡大すると予想されます。一部の民間調査では、2023年時点で年間500~700億円規模と推計される自費リハビリ市場が、2025年には1,000億円規模に達する可能性が示唆されています。さらに2030年前後にはさらなる高齢者増加も相まって、一層の需要拡大が見込まれています。

5-2. 料金の動向

需要が増える一方で、セラピストやリハビリ人材の人手不足は深刻化しつつあります。リハビリサービスはマンパワーに依存する面が大きく、生産性向上にも限界があるため、現状の1時間あたり1万円前後という相場が大きく下がることは考えにくいと言われています。ただし、新規参入による競争激化やオンラインリハビリの普及が進めば、特定領域では価格競争が起こる可能性もあり、長期的には価格帯の二極化・多様化が進む可能性が高いでしょう。

5-3. サービスの多様化・AI技術の導入

最近のトレンドとして、AI技術やリハビリロボットなどの先端技術が続々と導入されています。身体動作を解析して最適なエクササイズを提示するAIアプリや、本人の身体機能をサポートする外骨格型ロボットなど、テクノロジーを活用したリハビリ支援が自費サービスの魅力の一つとなっています。これらの先端技術は初期導入コストが高いため、サービス料金を引き上げる要因にもなりますが、そのぶん高付加価値なサービスとして利用者を獲得できる可能性があります。また、オンラインと対面を組み合わせたハイブリッド型のリハビリも増え、自宅での自主トレと施設での集中的リハを連動させる試みが今後主流になっていくと考えられます。

5-4. 保険制度や行政支援との兼ね合い

国や自治体レベルで、介護予防やフレイル対策、あるいは生活機能向上に対する公的支援が拡充される可能性もあり、その場合は自費リハビリ市場の一部が公的制度に取り込まれるシナリオも考えられます。ただし、医療費抑制策という観点からも、公的保険での大幅なリハビリ保障拡大は厳しいとの見方が強いです。そのため、自費リハビリと公的保険リハの役割分担が一層明確になり、自費リハビリは保険リハの「延長・補完」として位置づけられつつ成長していく可能性が高いです。

6. 利用者の年齢層・職種の傾向 (User Demographics)

6-1. 高齢者(65歳以上)

自費リハビリの主要利用者層は高齢者です。脳卒中後の機能回復やパーキンソン病などの慢性進行性疾患、膝・腰の慢性痛のケアなど、リハビリの必要性・緊急性が高い層が中心となります。公的リハビリが終了しても「まだ良くなりたい」「寝たきりになるのを避けたい」という高い意欲を持つ高齢者は少なくなく、年金や貯蓄を活用してリハビリ費用を賄うケースが多いです。一部では子どもや孫世代が費用をサポートして継続受講する例もあります。

6-2. 中年・働き盛り世代(40~60代)

近年増えているのが、腰痛・肩こり・膝痛などを理由に職場を休みがちなビジネスパーソン層です。仕事の生産性を維持するための予防的リハビリとして利用するほか、過去のケガの後遺症を引きずっていて集中的に治したいというニーズもあります。企業経営者や役職者など時間・費用の融通が利きやすい層が多い一方で、週末や夜間に対応する施設を探す会社員も多く、最近は夜8時以降まで開業する自費リハビリ施設も増加傾向にあります。

6-3. アスリート・スポーツ愛好家

競技復帰やパフォーマンスアップを目的に、自費リハビリを利用するスポーツ選手や愛好家が増えています。特に、整形外科的なスポーツ外傷(半月板損傷、靭帯損傷など)の術後リハビリでは、長期的・集中的に取り組む必要があり、保険内リハだけでは物足りないと感じる選手が少なくありません。スポーツのパフォーマンス向上とリハビリの垣根が曖昧になりつつある現在、コンディショニングや筋力強化、フォーム改善といった要素を含む自費リハは、アスリート層にとって自己投資の手段として注目されています。

6-4. その他(小児領域、主婦層など)

小児領域では、発達障害や小児麻痺の子ども向けに、自費リハビリを行う施設も一部存在します。ただし、まだ数は少なく、保険内リハビリや特別支援教育のサービスが優先されるケースが多いため、マーケットとしては限定的です。また主婦層の中にも、産後リハビリや育児による腰痛・腱鞘炎のケアを目的に自費リハを利用する例が見られますが、市場全体から見ると大きな割合を占めていないのが現状です。

7. 世界各国との比較 (Comparison with Global Markets)

7-1. 料金水準

海外、とりわけ欧米諸国では、公的保険や民間保険の仕組みが日本とは異なるため、一概に比較は難しいものの、プライベート理学療法(自費)の場合の料金は日本と同等あるいはやや高めのところが多いです。アメリカでは1回約75~200ドル(約1~2.7万円)、イギリスでは1回30~45分で60~70ポンド(約9,000~12,000円)などの報告があり、日本と大きな差はありません。

7-2. 保険制度との兼ね合い

欧州では公的保険のカバー範囲が広く、特定疾患であればある程度リハビリ費用が保障される国も多いため、日本のように「リハビリが打ち切られた後は自費」という仕組みが必ずしも一般的ではありません。アメリカの場合は公的保険(メディケア、メディケイドなど)が限定的である一方、民間保険プランで理学療法の費用が一部カバーされることが多いため、純粋な“全額自己負担”は少数派とも言えます。逆に日本は国民皆保険制度があるものの、リハビリ期間や回数に制限が厳しく、そこを埋める形で自費リハビリ市場が急拡大している点が特徴的と言えます。

7-3. 市場規模・成長性

欧米では、保険外のリハビリ需要は存在するものの、すでに公的・民間保険のカバーが比較的整っているため、日本のような急拡大傾向はそれほど強くないと見られています。日本は超高齢社会という特殊事情に加えて、公的保険リハの制約が大きいことから、自費リハビリ市場が急速な成長を見せており、この点は海外からも注目され始めています。高齢者率が上昇し続けるアジア諸国(韓国、中国など)でも同様の市場形成が期待されており、日本の自費リハビリの成功例がモデルケースになる可能性があります。

8. 市場の課題とまとめ (Market Challenges & Conclusion)

8-1. 市場の課題

- 費用負担の大きさ

自費リハビリは1回1万円前後と高額で、長期利用では数十万円単位の支出が必要になります。経済的に余裕のある層だけが利用可能な現状はリハビリ格差を生む要因として懸念されています。 - 専門人材の確保・質の担保

理学療法士や作業療法士の国家資格取得者は増えているものの、ベテランが都心や大手施設に集中しがちで、地方や小規模施設では人材不足が深刻です。サービスの質を維持しつつ拡大するには教育・研修システムが欠かせません。 - 公的保険リハとの棲み分け

保険リハが終了した後の難民受け皿として機能する自費リハビリですが、本来は公的保険の拡充やリハビリ期限延長などの制度的整備によって解決すべき問題を、市場原理に任せているとも言えます。今後は医療政策との連携・調整が重要です。 - 地方でのサービス不足

地方では施設数が少なく選択肢が限られるため、訪問リハビリやオンラインリハビリの普及が欠かせません。しかし地理的制約やネット環境の問題など、解決すべき課題も多々あります。 - テクノロジー活用の課題

AIやリハビリロボットの導入は魅力的ですが、高額な初期投資やスタッフの使いこなしスキルが必要で、導入施設はまだ限られています。機器導入のための資金援助や保険適用拡大などがなければ大規模普及は難しいでしょう。

8-2. 総括

一連の分析から、自費リハビリは日本の超高齢社会を支える上で大きな潜在力を持ちつつも、多くの課題を抱えていることが明らかになりました。保険リハビリ終了後も機能回復を続けたい人々や、より専門性の高いケアを求める患者・利用者にとって、自費リハビリはほぼ唯一の選択肢であり続ける可能性があります。また、高齢者だけでなく、中年層やアスリートなど幅広い利用者層が増え、サービス形態の多様化が進むことで、今後5年から10年にわたって安定成長していくと予測されます。

料金の高さはネックですが、その分、先進技術を活用した高度リハビリや個別最適化したプログラムなど差別化要素を打ち出せるのが自費サービスの強みです。国際比較を見ても、欧米と同程度の価格帯でありながら、日本特有のリハビリ難民や高齢化問題が市場を後押ししており、世界でもユニークな発展をしていると言えます。

8-3. 今後への展望

- 地方・オンラインの充実

地域格差を緩和するには、オンラインリハや訪問リハビリのさらなる普及が必要です。特に地方高齢者は移動手段が乏しく、在宅でのケアが必須になるため、ICT活用の拡大が期待されます。 - 多様な支払いモデルの確立

月額サブスクリプションやグループリハビリの推進など、リーズナブルにリハビリを受けられる仕組みを拡大することで、市場の裾野が広がると考えられます。 - 技術革新による質的向上

AIモーションキャプチャー、リハビリロボット、ウェアラブルデバイスなどを組み合わせることで、従来のマンパワー依存型リハビリを超えた新サービスが出現する可能性があります。 - 行政・公的機関との連携

介護保険や医療保険でカバーしきれない部分をうまく補完するシステムを構築することで、利用者が安心して継続できる環境を整えることが望まれます。将来的には、要介護者向けの助成やクーポン券などの仕組みが導入されるシナリオも考えられます。

追記:市場拡大のシミュレーション例

本記事の最後に、将来的な市場拡大シナリオをイメージしやすくするための簡易シミュレーション例を示します(あくまで概算・仮説ベースです)。

| 項目 | シナリオA(保守的) | シナリオB(中間) | シナリオC(楽観的) |

|---|---|---|---|

| 現在の市場規模 (2023年推計) |

約500億円 | 約700億円 | 約700億円 |

| 年平均成長率 | 5% | 8% | 10% |

| 5年後市場規模 (2028年頃) |

638億円 | 1,028億円 | 1,129億円 |

| 10年後市場規模 (2033年頃) |

815億円 | 1,515億円 | 1,814億円 |

| 主な推進要因 | – 高齢化による堅実な需要増 – 公的保険打ち切り後の利用 |

– サービス多様化 – 新規参入や事業所増加 |

– 行政支援 – AI・ロボット活用による高付加価値化 |

| 主なリスク要因 | – セラピスト不足 – 地方拡大の遅れ |

– 価格競争激化 – コストダウン圧力 |

– 公的保険制度改革で市場縮小 – 他国プレイヤーの参入 |

※上記シナリオは、市場全体の外部環境変化やテクノロジーの進化、政府の医療政策など多様な要因を考慮していません。あくまで参考値としてイメージをご覧ください。

References

- REHAB.CLOUD

- MINNANOKAIGO.COM

- PIECES-CCP.COM

- STROKE-LAB.COM

- RIFURI.JP

- NEXTSTEPS.JP

- NOUREHA.COM

- MIUREHA.COM

- PAMCO-TRIA.COM

- KOBESUMIRE-HOKAN.COM

- REHA-S-STUDIO.JP

- ANDREASPHYSIOBLOG.COM(海外の理学療法料金比較に関するブログ情報)

本文中で示した数値・事例は、上記サイトや医療・介護業界の公表資料、各事業所の公式ウェブサイトなどを元にした推計・事例紹介です。必ずしも公的統計に基づくものばかりではないため、実際の料金設定や市場規模と異なる場合があります。また、最新情報や地域特性による差異も大きい点にご留意ください。

おわりに (Conclusion)

日本における自費リハビリ市場は、高齢化社会のニーズを背景にここ数年で急速に拡大しており、今後も年率5~10%の成長が続くと見込まれます。保険適用のリハビリが打ち切られてしまう脳卒中患者や神経難病の方々、より専門的・長期的なケアを求める整形外科疾患の患者、さらには働き盛りやアスリート層に至るまで、その裾野は多様化しています。

料金面では1時間あたり1万円前後という高額さがネックとなりやすいものの、回数券や月額プラン、オンラインリハの普及などによって、ややハードルが下がりつつある面も見受けられます。また、都市部中心の市場から、徐々に訪問リハビリやオンラインを介して地方にも波及していく流れが生まれ始めています。さらに、AIやロボティクスなど先端技術を取り入れた新しいリハビリ手法が開発・実用化されており、高価格帯ながら差別化されたハイエンドサービスとして確固たる需要を獲得しています。

他国との比較では、日本の自費リハビリの料金設定は概ね欧米と同程度である一方、公的保険の適用範囲が限定的であることが大きな特徴です。これにより、日本では全額自己負担で高度なリハビリを受けたいというニーズが明確化し、市場の拡大を後押ししています。今後、さらなる高齢化と医療費抑制政策が進む中で、自費リハビリは保険診療リハビリを補完し、リハビリ難民を救う不可欠なサービスとしての地位を確立していくと考えられます。

とはいえ、利用者負担の重さや人材不足、地域格差など課題も山積しているのが現状です。各事業者や政府、関連学会が連携し、よりアクセスしやすく、質の高い自費リハビリを提供できる仕組みづくりが不可欠となるでしょう。医師や医療従事者の方々にとっても、保険外サービスの上手な活用法や信頼できる施設との協業体制を構築することが、患者・利用者の満足度と健康寿命の向上に直結するはずです。

本記事が、日本の自費リハビリ市場を理解する上での一助となれば幸いです。今後も関連分野の研究や調査を通じて、新しい情報や事例が集まるたびにアップデートを行い、多様なニーズを抱える利用者とサービス提供者の橋渡しができるよう願ってやみません。超高齢社会を迎えた日本において、自費リハビリの存在意義は今後ますます大きくなっていくことでしょう。今こそ、自費リハビリという選択肢が持つ可能性を最大限に引き出し、一人でも多くの利用者に「自分らしく生きる」機会を提供することが求められています。

当施設 STROKE LABのご紹介

チームでの成長

STROKE LABでは、少人数での業務ではなく、将来的には5名以上のチームで店舗を運営します。これにより、チームで働くことで一人では得られない知識や成果を共有し、共に成長することができます。

一見、一人職場は自分の自由で働けるイメージがあるかもしれませんが、相談相手や技術を研鑽できる相手がいないため、精神的な負担が大きくなることもあります。都内の当施設では、15名のスタッフ (すべて療法士) がサポートし合い、技術向上を図る環境を整えています。定期的な勉強会やケーススタディの実施により、チーム全体のスキルアップを目指します。さらに、広々としたセラピー環境と充実した設備を備えた施設で、安心して働ける環境を提供しています。

大阪店の施設の広さは、将来的なスタッフ増員や勉強会開催を見据え、最初から30坪以上(100㎡以上)を確保していく方向です。この広さにより、セラピーの質を高めるだけでなく、スタッフがチームで快適に働ける空間を実現しています。

キャリアアップの機会

将来の店長候補として、経営やマネジメントスキルを身につけることができます。貢献度に応じた昇給制度により、病院勤務を超える収入も十分に見込めます。また、学会や研究発表、認定取得へのサポートなど、学術面での成長も積極的に推進しています。

私たちは、来年に向けていくつかの学会発表や大学病院との共同研究を準備中です。これにより、最新の研究成果を実践に反映させるだけでなく、自身の専門知識を深める絶好の機会を提供します。

臨床スキル・講師スキルの向上

STROKE LABでは、週一回の実技勉強会やケーススタディを通じて、高度な専門性を磨くことができます。東京店舗との連携(オンラインを積極的に活用)により、他の施設では得られない充実した教育体制が整っています。また、オンライン・オフラインの療法士向け講習会には全国から多くの方が参加しており、これまでに1000人以上の卒業生を輩出しています。そこでの講師経験は、一般病院ではなかなか得られない貴重なスキルです。

上記のように、STROKE LABでは、臨床だけでなく、コーチングやプレゼンテーション能力を高める機会も豊富に提供しています。これにより、セラピストとしての総合力を養い、幅広い場面で活躍できる人材へと成長することができます。

多種多様な疾患への対応

STROKE LABは、脳卒中の方が多いイメージを持たれがちですが、実際には幅広い疾患の利用者様がいらっしゃいます。パーキンソン病などの進行性疾患、脊髄損傷患者、大学病院からの紹介による整形外科疾患や内部疾患、小児まで、多種多様な方がご来店されています。

私たちの臨床技術は、ひとつの疾患に特化するのではなく、幅広い疾患経験を通じて多様なアプローチを向上させることを目指しています。これにより、スペシャリストだけでなく、ジェネラリストとしてのスキルも磨くことができる環境を提供しています。

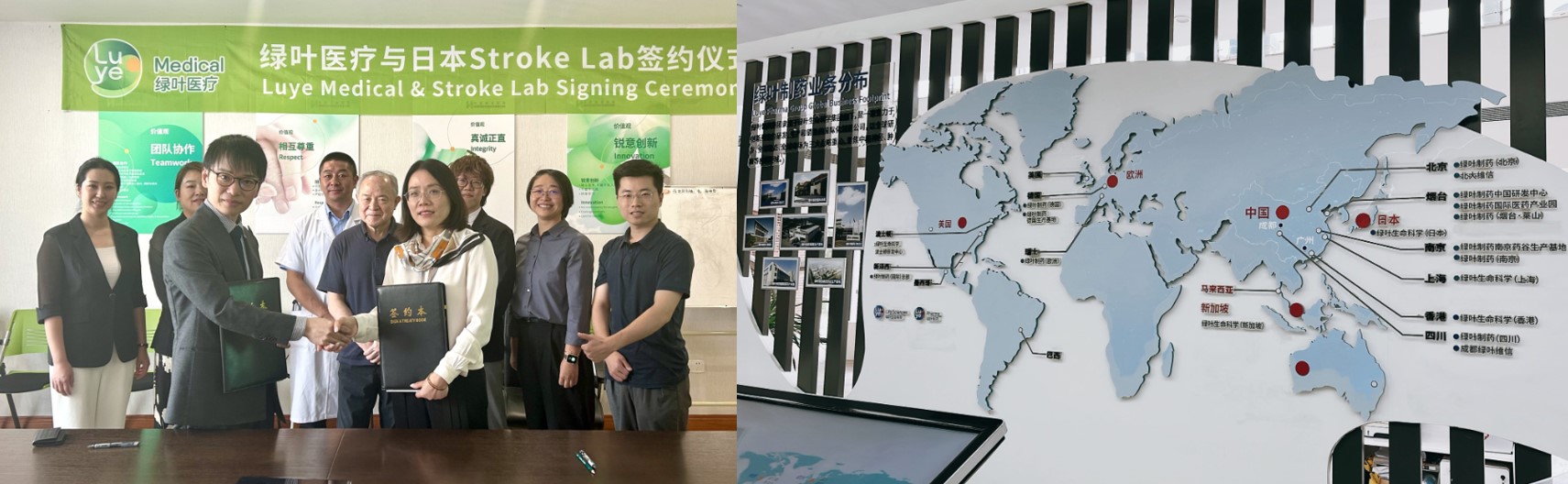

海外との業務提携

2023年9月21日、全世界で医療サービスを展開するスタッフ1万人以上の上場企業 Luyeグループ と業務提携を行いました。Luyeグループはシンガポールや上海などに病院を展開しており、リハビリテーション技術教育を推進するうえでSTROKE LABのサービスとマッチしました。この提携をきっかけに、両社が共同で展開するさまざまな新しい事業を構想中です。

地域貢献

STROKE LABは、多くの病院から講師依頼を受けており、地域に信頼される施設を目指して積極的に講師活動を行っています。一般の自費リハビリ施設では、公共の場からの講師依頼は少ないのが現状ですが、STROKE LABでは長年の教育事業や利用者様の口コミ、そして書籍での信頼獲得を背景に、講師依頼が増加しています。

私たちは、地域の健康と福祉に貢献することを使命とし、病院や地域の医療機関と連携して講演やセミナーを開催しています。また、利用者様の声や体験をもとに、より実践的で役立つ情報を提供することで、地域社会の信頼を深めています。

最新設備と科学に基づくアプローチ

STROKE LABでは、最新のリハビリ機器と徒手療法、エビデンスに基づくアプローチを組み合わせ、最先端のリハビリを実践しています。多くの自費リハビリや整体は特定の方法に偏りがちですが、STROKE LABは「サイエンス×アート」を重視し、長年の徒手技術に最新の論文やエビデンス情報を積極的に取り入れてきました。来年からは更なる研究機器も取り入れる予定で、セラピー効果と学術への寄与を促進していきます。

働きやすい環境

STROKE LABはワークライフバランスを重視し、社労士完備で有給休暇や残業管理が徹底された働きやすい環境を提供しています。一般的なスタートアップ企業では、労働条件を無視した過酷な労働環境が問題となることがありますが、STROKE LABは創業から約10年の基盤を持ち、安心して働ける職場です。

顧問税理士や顧問社労士のサポートを受けながら、売り上げ管理や出勤・退勤のシステム管理・労働規約を徹底しています。これにより、スタッフ一人ひとりが安心して働ける環境を整備しています。労働条件の透明性と公正な管理体制を実現することで、スタッフのモチベーションと健康を守り、最良のパフォーマンスを発揮できるようサポートしています。

長期的な成長

STROKE LABは、10年間の実績を基に培った豊富なノウハウを活かし、組織とスタッフが共に長期的な成長を目指す理想的な職場です。

私たちは全国唯一、以下の条件をすべて満たす自費リハビリ施設です:

- 広告費ゼロ:SNS・口コミのみでの新規顧客獲得

- 書籍出版:ベストセラーのリハビリ関連書籍

- 講習会運営:人気講習会の開催

- 臨床サポート:チームでのケーススタディや臨床サポート、実技勉強会

- SNS影響力:全てのSNSを合わせるとフォロワー10万人を超えます。

私たちは、臨床だけでなく、組織の成長に伴うさまざまな重要な責務をポジティブに捉えられる人材を求めています。あなたの情熱とスキルをSTROKE LABで発揮し、一緒に次なるステージへと進んでいきましょう。

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2012~2014:イギリス(マンチェスター2回,ウェールズ1回)にてボバース上級講習会修了 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 現在計 9万人超え 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024)