【2025年版】北海道(札幌・旭川・帯広・北見・釧路)における自費リハビリの現状と今後の展望

札幌・旭川・帯広・北見・釧路における自費リハビリの現状と今後の展望

~市区町村ごとの動向・料金相場・対象疾患・効果・予後予測・病院一覧まで~

はじめに

日本におけるリハビリテーション(以下、リハビリ)は、保険診療制度のもとにおける公的負担が中心でした。しかし、高齢化の進展や医療の高度化によってリハビリを必要とする方が急増している一方で、保険リハビリの制限(回数制限・時間制限など)が存在し、必要なリハビリを十分に受けられないという問題が社会的に取り沙汰されています。

このような背景から、保険診療に頼らない「自費リハビリ」が注目されています。自費リハビリとは、医療保険や介護保険に縛られず、完全に利用者自身の支払い(もしくは民間保険など)によってリハビリを受ける仕組みです。具体的には、1回あたりの料金が1万円~2万円程度と高額になるケースが多いですが、その分

- 時間の制限が少ない(60分~120分など、保険診療よりも長めのリハビリを設定)

- 担当セラピストがマンツーマンで集中的に指導

- 先端技術(ロボットスーツHAL®など)の活用が可能

- 訪問型なら在宅や施設にも来てもらえる

などのメリットが得られます。こうしたサービスの拡大は、特に“リハビリ難民”と呼ばれる、回復期を過ぎて病院リハビリの制限が厳しくなった方たちにとって、大きな助けとなっています。

本記事では、北海道を中心とした自費リハビリの現状について、多角的な視点から徹底的に解説します。市区町村ごとの傾向や提供サービスの特徴、料金相場、対象疾患、予後に関する展望など、幅広い視点で掘り下げてみました。さらに、実際にリハビリを提供する主要な病院(hospital)の一覧も掲載し、地域医療との連携や回復期リハ病院の役割にも光を当てます。ここでは、市区町村ごとの動向や代表的な施設の特徴、料金の相場や対象疾患、実際に報告されている効果や予後予測、さらには市内にある病院(hospital)の一覧まで、網羅的に情報を整理していきます。

「自費リハビリってどんな人が利用できるの?」「高い料金を払っても本当にリハビリの効果は期待できるの?」といった疑問をお持ちの方や、「どんな施設があるか知りたい」「実際に通いたいけど地域的に可能かな」と考えている方にとって、参考になるような内容を目指しています。興味をお持ちの方は、ぜひ最後までじっくり読んでみてください。

1.札幌市における自費リハビリ台頭の背景

1-1.高齢化と医療費抑制の風潮

札幌市の人口は約196万人(2023年現在)と北海道で群を抜いており、高齢者人口の増加率も高い傾向にあります。全国の傾向と同じく、医療費および介護費用の増大は大きな社会課題です。保険診療下のリハビリテーションには制限がかかるケースが多く、

- 脳卒中で回復期リハビリ病棟を退院した後

- 介護保険の枠だけでは必要量のリハビリを確保できない

などの理由で「もっとリハビリを続けたいのに打ち切りになってしまった」「病院でのリハビリ日数制限が終わってしまった」という声が後を絶ちません。

このような現実を受け、保険対象外でもリハビリを受けたいと考える方が増え、そこに応じる形で自費リハビリを専門とする施設や訪問リハビリサービスが拡大しているのです。

1-2.専門知識をもったセラピストの増加

札幌市内には、道内最大の医療系大学や専門学校が集中しており、理学療法士・作業療法士などの国家資格を有するセラピストが数多く存在します。医療現場で経験を積んだセラピストの中には、より専門的・集中的に個人と向き合い、多彩なアプローチを試みたいという考えを持つ方も増えています。こうしたニーズと、保険制度の制限下でのリハビリに対して不満を持つ利用者ニーズとが合致し、自費リハビリの供給が増えていると考えられます。

2.札幌市の自費リハビリ施設:市区町村ごとの動向

札幌市は10の行政区(中央区、北区、東区、白石区、豊平区、南区、西区、厚別区、手稲区、清田区)に分かれています。自費リハビリ施設の分布については、おおむね以下のような傾向が見られます。

2-1.中心部(中央区)に多い専門クリニック型

市内中心部である中央区には、専門的な機器やプログラムを提供するクリニック型の自費リハビリ施設が集中しています。ここでは、理学療法士と鍼灸師が連携し、鍼灸や物理療法、徒手療法を組み合わせながら継続的なリハビリを行うといったユニークな取り組みも見られます。

例:

– 円山地区にある「脳梗塞リハビリラボ札幌」… 脳卒中リハビリに特化

2-2.東区:脳卒中特化型の自費リハビリ拠点

東区には、脳卒中による後遺症リハビリを専門とする施設があり、開業当初から「慢性期でもリハビリを続けたい」という利用者の需要に応える形で予約待ちが発生するほどの盛況ぶりが報告されています。中心部ほど交通の便が良いとは言えない地域ですが、広域から患者が訪れるケースも珍しくありません。

2-3.西区:先端的ロボットスーツHAL®を活用

西区には、ロボットスーツHAL®を使った最新型のリハビリプログラムを提供する「札幌ロボケアセンター」が存在します。ロボット技術を用いることで、脳神経と筋肉の連動を再学習させ、歩行や起立といった基本動作の改善を目指すサービスが評価されています。夜間や早朝など比較的遅い時間帯にも対応しており、仕事との両立を図る方や遠方から通う方にとっても利用しやすい点が特徴です。

札幌ロボケアセンターの特徴:

– ロボットスーツHAL®を用いた先端リハビリ

– 脳卒中、脊髄損傷など、歩行困難を伴う疾患に広く対応

– マンツーマン+専門スタッフの綿密なサポート

2-4.全区で展開される訪問型リハビリ

札幌市のように地理的に広大な地域では、訪問型の自費リハビリサービスが重要な役割を担っています。通院が難しい方や、在宅でのリハビリ継続を希望する方のニーズに合わせて、理学療法士や作業療法士が自宅に訪問し、個別にリハビリを提供する形態です。

この訪問型サービスは札幌市全域をカバーしている事業者が多く、特に郊外(南区、厚別区、清田区など)や交通利便性が低い地域での需要が高まっています。

【表1】札幌市の行政区と自費リハビリの主な特徴

| 行政区 | 主な特色 | 代表例・備考 |

|---|---|---|

| 中央区 | 中心部に専門クリニック型が集中。整形外科的リハや脳卒中特化リハなど多彩。 | 円山エリアで理学療法士と鍼灸師連携のリハ施設、脳梗塞リハビリラボなど多数 |

| 北区 | 大学病院等が多く、医療との連携リハビリ施設も点在。 | 大学関連のリハ・研究機関との提携事例あり |

| 東区 | 脳卒中リハビリ特化施設が開業当初から予約待ち多数。慢性期でも集中的なリハを受けられると評判。 | ストロークジム札幌など |

| 白石区 | 住宅地が広がる中、訪問リハビリの需要が徐々に増加。 | 在宅高齢者を対象とした自費リハビリに注目 |

| 豊平区 | 病院やクリニックが複数あり、公的リハと組み合わせて自費リハを利用する患者が多い。 | 大学や専門学校も多く、セラピスト数が比較的豊富 |

| 南区 | 自然環境が豊かで交通がやや不便なため、訪問型の自費リハが需要を支える。 | スキー等のウィンタースポーツが盛んで、スポーツリハビリの利用ニーズもあり |

| 西区 | ロボットスーツHAL®を使った先端施設が存在し、夜間営業などの柔軟な運用で人気。 | 札幌ロボケアセンター |

| 厚別区 | 大規模団地や住宅街が多く、高齢者が多い地域。訪問リハとクリニック型サービスがバランス良く展開。 | 自宅周辺でのデイサービスや短時間リハビリも充実 |

| 手稲区 | 大型の急性期病院があり、その後のアフターケアとして自費リハビリを利用するケースが散見される。 | 手稲渓仁会病院など |

| 清田区 | 比較的新興の住宅地が多いが、移動に時間がかかる地域あり。在宅向け自費リハビリを選択する利用者が増加。 | 訪問リハビリ事業者のカバー範囲に入っていることが多い |

自費リハビリ施設:STROKE LAB 東京・大阪 (オンラインリハビリ可)

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」

STROKE LABは、専門書ベストセラー著者が率いるリハビリのスペシャリスト集団。脳卒中やパーキンソン病など神経疾患をエビデンスに基づいて徹底サポートし、“諦めないリハビリ”を現実にします。医療機関や企業への研修実績に裏打ちされた高い専門性で、オーダーメイドプランを提案。医療保険リハビリとの併用も可能です。STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。一緒に新たな一歩を踏み出しませんか?

詳しくはHPメニューをご参照ください。

3.自費リハビリの料金相場

3-1.1回あたりの料金

一般的には、1回60分あたり1万円~1.5万円程度が最も多くみられます。施術やトレーニングの内容によっては、2万円近くになることも珍しくありません。特に、先端的な機器(ロボットスーツHAL®など)を使う場合や、高度な資格を持つセラピストが担当する場合、あるいは鍼灸や整体などを組み合わせる場合には、その傾向が強まります。

例示される料金帯

- 60分:1万円~1.5万円

- 90分:1.5万円~2万円

初回は、評価やカウンセリングを含む長めの時間が設定されていることが多く、「120分で5,000円~1万円程度」の体験プランを提供しているところもあります。初回を格安で提供する理由としては、「施設やセラピストとの相性を見極めて欲しい」という配慮が背景にあるからです。

3-2.月額プラン・回数券

自費リハビリは、継続利用が重要とされる場合が多いことから、割安な月額プランや回数券を設定している施設も少なくありません。

- 月額プラン例

- 60分×月2回:20,000円~25,000円

- 90分×月2回:30,000円~35,000円

- 60分×月4回:40,000円前後 など

- 回数券プラン例

- 60分×10回券:110,000円(1回当たり11,000円)

- 60分×10回券をまとめ買いで1回分サービス

- 90分×10回券で割引率を高める等

訪問型の場合、交通費や移動時間も加味して1回あたりの料金が+2,000円~3,000円ほど上乗せされるケースがあります。一方、まとめて複数回分を購入することによる割引率は高い場合があるので、長期的に利用する可能性がある方は、トータルコストを試算してから申し込むとよいでしょう。

【表2】自費リハビリの料金体系(一例)

| プラン | 時間 | 料金 (目安) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 都度払い(1回) | 60分 | 10,000円~15,000円 | 初回はお試し価格で60分5,000円の施設も |

| 都度払い(1回) | 90分 | 15,000円~20,000円 | 技術力の高いセラピストや特殊機器を利用する場合はさらに高額になることも |

| 月額プラン(例) | 60分×月2回 | 20,000円~25,000円 | 訪問型は交通費等で2,000円程度上乗せされることが多い |

| 回数券(例) | 60分×10回 | 100,000円~110,000円 | 1回あたり10,000円~11,000円。中には「10回券購入で1回サービス」等の特典がある |

| HAL®リハ(ロボット使用) | 60分 | 16,500円程度 | 施設により異なるが、通常の都度払いよりやや高額。回数券・月額プランあり |

6.札幌市内の病院一覧

自費リハビリ施設は、病院(hospital)とは別枠で運営されることが多いですが、病院で治療・回復期リハビリを受けた後に、自費リハビリへ移行するという方も多く見られます。したがって、札幌市内でリハビリに関連する大規模病院や専門病院を把握しておくことは重要です。以下に、札幌市内の主な病院の名称一覧を示します。

6-1.札幌市内の病院(hospital)主要リスト

| 病院名 | 主な特色 |

|---|---|

| NTT東日本札幌病院 | 内科・外科・整形外科など幅広い診療科 |

| 大谷地病院 | 精神科医療を中心としたケア |

| 勤医協札幌西区病院 | 救急医療・地域医療の充実 |

| 勤医協札幌病院 | 札幌市東区に位置、急性期治療〜リハビリ |

| 勤医協中央病院 | 総合診療体制が整っている |

| 恵佑会札幌病院 | がん治療など |

| 恵佑会第2病院 | 同グループ内での連携が特徴 |

| KKR札幌医療センター | 旧陸軍札幌病院。国公立としての地域医療の中核 |

| 国立病院機構北海道医療センター | 国立系の専門治療と高度医療 |

| 国立病院機構北海道がんセンター | がん治療専門 |

| 札幌医科大学附属病院 | 大学病院として最先端医療を提供 |

| 札幌孝仁会記念病院 | 脳神経外科・心臓血管外科など専門治療 |

| 札幌厚生病院 | 北海道厚生連系列 |

| さっぽろ香雪病院 | 精神科・心療内科領域で有名 |

| 札幌禎心会病院 | 脳神経外科領域が充実 |

| 札幌徳洲会病院 | 24時間救急診療 |

| 札幌東徳洲会病院 | 徳洲会グループの一角 |

| 札幌北楡病院 | 外科・内科・整形外科など幅広く対応 |

| 札幌山の上病院 | 回復期リハビリテーションに強み |

| JR札幌病院 | 駅近接で利便性が高い |

| 市立札幌病院 | 札幌市運営の総合病院 |

| 晴生会さっぽろ病院 | 内科・外科の他、専門外来もあり |

| 静和記念病院 | 精神科ケア |

| 地域医療機能推進機構札幌北辰病院 | 愛称:JCHO札幌北辰病院 |

| 地域医療機能推進機構北海道病院 | 愛称:JCHO北海道病院 |

| 手稲渓仁会病院 | 救急からリハビリまで幅広く対応 |

| 天使病院 | 助産師教育などで有名 |

| 斗南病院 | 都心部に位置、総合的な診療 |

| 中村記念病院 | 脳神経外科や整形外科の先端治療 |

| 華岡青洲記念病院 | 産科・婦人科など |

| 北海道脳神経内科病院 | 脳神経疾患の専門治療 |

| 北海道医療大学病院 | 北区あいの里地区に位置。大学附属病院 |

| 北海道整形外科記念病院 | 整形外科領域の先進的診療 |

| 北海道大学病院 | 北海道最高峰の大学病院。高度医療の拠点 |

7.まとめと展望

札幌市における自費リハビリの現状を、以下の観点から整理しました。

- 市区町村ごとの動向

中央区や西区など、アクセスの良い地域には専門クリニック型の自費リハ施設が集積

東区には脳卒中特化型の施設が人気

郊外や交通が不便な地域では訪問型の需要が高まりつつある - 料金相場

1回あたり60分:1万円~1.5万円が一般的

月額プランや回数券で割安を狙う方法もある

ロボットスーツ等を利用する先端プログラムはやや高額 - 対象疾患

脳卒中後遺症が特に多い

整形外科領域、神経難病、小児発達支援など多岐にわたる

発症から時間が経過した方でも利用可能 - 効果と予後予測

集中的な訓練により、慢性期でも機能改善が見られるケースがある

個人差が大きく、継続利用とモチベーションが鍵

誇大広告に惑わされず、適切な施設選びが重要 - 札幌市内の病院一覧

多くの総合病院・大学病院・専門病院が存在し、急性期・回復期医療を担う

退院後のリハビリフォローとして自費リハビリを併用する例が増加

旭川・帯広・北見・釧路の現状を多角的に探る

1.市区町村ごとの傾向

1-1. 旭川市の動向

北海道の道北地域において中核都市の役割を担う旭川市。人口が約33万人(2022年時点)と道内でも有数の規模を誇り、医療資源が比較的充実している地域です。そんな旭川では、保険外リハビリ(自費リハビリ)の事業所も複数存在しており、より専門的で集中的なリハビリを求める利用者が少なくありません。

自費リハビリ施設の数と分布

- 中心市街地や幹線道路沿いに自費リハビリ専門院が点在

- 脳卒中後遺症に特化した施設や、訪問リハビリをメインとする事業者など多様な形態がある

- 市の人口や医療機関の多さに比例して、自費リハビリ事業者の選択肢も比較的多い傾向

近年、旭川駅周辺には高齢化によるリハビリニーズの増加を背景に、マンツーマンで集中リハビリを提供する“小規模ながら質の高い”施設が少しずつ増えてきています。例えば脳卒中専門を掲げる施設では、「退院後のフォローアップ」を重視し、保険の枠を越えた1回60~90分の個別セッションを実施するケースが一般的です。

また、外出が難しい方に対して理学療法士が自宅を訪問し、歩行訓練や立ち上がり練習、生活空間のアドバイスなどを行うスタイルも人気を集めています。特に旭川は冬季に雪が多く、車いす利用の方や足腰の悪い方には移動が大きな負担となりがちです。そのため訪問リハビリのニーズが高まっており、公的保険(介護保険・医療保険)ではカバーしきれない部分を自費リハビリが補っています。

提供されるサービスの種類

- 理学療法(PT):歩行訓練、筋力トレーニング、バランス訓練など

- 作業療法(OT):日常動作(ADL)の練習、家事動作、趣味活動へのアプローチ

- 言語聴覚療法(ST):失語症や構音障害、嚥下障害の改善を図るセッション

ほとんどの自費リハビリ事業所は理学療法(PT)の提供をメインとしていますが、一部では作業療法士や言語聴覚士を配置し、より総合的なプログラムを提供している施設も存在します。脳卒中後遺症の患者さんから「言語訓練が続けられないか?」といった問い合わせが多いため、STスタッフを確保しているかどうかは施設選びの重要なポイントになるでしょう。

自費リハビリの需要とトレンド

- 公的リハビリ終了後も継続したいという強いニーズ

- 地域の回復期リハ病院を退院後、さらなる機能改善を目指す動き

- 時間・回数を柔軟に設定できる自費サービスへの関心が高まっている

旭川市は道北エリアの拠点都市であり、脳卒中や整形外科疾患を抱える方を多く受け入れてきた背景があります。その中で、「リハビリ難民」化してしまう患者が一定数いるのも事実です。公的保険でのリハビリ期間が終了したにもかかわらず、まだ改善の余地を感じたり、退院後の地域生活で初めて見つかる課題に直面したりするケースが珍しくありません。こうした状況を受け、自費リハビリのニーズは年々高まっています。

1-2. 帯広市の動向

続いて、道東の十勝地方に位置する帯広市。北海道内でも比較的温暖な気候と広大な農地が広がり、独自の農畜産文化を育んできたエリアです。この地域でも、高齢者の増加とともに自費リハビリの存在感がゆっくりと高まっています。

自費リハビリ施設の数・分布

- 旭川ほど多くはないが、数施設が点在

- デイサービス型の“リハビリ特化型デイ”や訪問リハによる自費サービスが目立つ

- 都市中心部から少し離れた郊外にも一部施設がある

帯広は人口約16万人と、旭川より規模は小さいものの、畑作や酪農などの一次産業が活発であり、働き盛り世代の整形外科的リハビリ需要も一定数存在します。例えば農業従事者が腰痛や膝関節の不調を抱えたとき、保険内のリハビリだけでは十分な時間を確保できないこともあり、そこに自費リハビリが活用されるケースが増えつつあります。

ただし、リハビリを専門的に行う自費事業者はまだ限られており、総合病院やリハビリ専門病院の外来・通所部門が自費メニューを併設する形で提供している例も。特に帯広記念病院や十勝リハビリテーションセンターなど、大規模医療機関の関連施設が選択肢として挙げられることが多いようです。

主なサービス内容

- 通所型での機能訓練:運動器具や集団体操を取り入れたプログラム

- 訪問リハビリ:自宅での姿勢・動作指導、生活環境アドバイス

- パーキンソン病など難病への専門プログラム:全道からの問い合わせもあり

帯広市の自費リハ事業所では、整形外科疾患のケアに力を入れているところが多く見受けられます。例えば「膝痛の改善に特化した筋力強化プログラム」や「腰痛に対する骨盤矯正とストレッチメニューを組み合わせたマンツーマン指導」といった独自のサービスが存在します。また、神経難病を抱える方が在宅で継続的にリハビリを行うために訪問型を利用するケースも少なくありません。

需要・利用動向

- 高齢化の進行とともに慢性疾患を抱える方が増加

- 地域の基幹病院のリハビリ枠だけでは供給が追いつかない面も

- 自費リハサービスはまだ少数だが、潜在ニーズは大きい

帯広市周辺でも「公的保険内リハが打ち切られた後、家で何をしたら良いか分からない」という声があり、自費リハに活路を見出す方が散見されます。農作業を続けながら機能回復を目指したい、リハビリをもっと濃厚に受けたいなどの要望がある一方で、自宅から通える施設が非常に少ないという現実も。車で30~60分かけて通う方もおり、サービス供給量が十分とはいえないのが現状です。

1-3. 北見市の動向

オホーツク圏の中心都市、北見市。人口は約11万人(2022年時点)で、冬は流氷の季節に観光客も訪れますが、全道の中では市街地の規模がそれほど大きくありません。自費リハビリを専門に扱う事業者数はごく少なく、「保険外リハビリ」という形での認知度はまだ発展途上といえます。

自費リハビリ施設の状況

- 数えられるほどしか存在しない

- 整体院や整骨院が“リハビリに準ずるサービス”を行うケースあり

- 病院が自費対応を行う場合も(保険適用外の訪問リハなど)

実際に、「自費リハビリを受けたい」と希望する方がいても、最寄りに専門施設がないために近隣の大都市へ通うか、オンラインリハビリを利用するしか選択肢がない場合があります。北見市では病院のリハビリ科が「医療保険・介護保険の適用外に当たる方」に対して自費対応をしている例もあるようですが、それでも十分な時間を確保できるわけではありません。

需要・供給のギャップ

- 人口規模が小さいぶん施設数も少ない

- 交通手段が限られ、在宅型の自費リハへのニーズは高まっている

- 高齢化率の上昇に伴い“隠れた潜在ニーズ”が潜んでいる

北見市は、高齢者世帯が多く車を運転できないケースも珍しくありません。冬季の路面状況も加わり、通所リハが難しい方にとって、訪問リハやオンラインのサポートがあれば助かるという声がある一方で、事業者が少ないのが現実です。つまり“受けたい人はいるが、提供が追いついていない”という状況が生まれています。

1-4. 釧路市の動向

最後に、道東地方のもう一つの拠点都市である釧路市を見ていきましょう。人口は約16万人(2022年時点)で、産業港としての歴史を持ち、また道東一帯の医療を支える中核都市でもあります。近年は保険外リハビリ専門の訪問サービスなど、新規参入が少しずつ増えてきました。

自費リハビリ施設の分布

- 市の中心部に数施設が所在

- 理学療法士(PT)による訪問リハビリ事業が特徴

- 整骨院やスポーツクラブがリハビリ的サービスをアピールする例もある

特に「訪問リハ専門」を掲げる事業所では、脳卒中後遺症や脊髄損傷、神経難病などで外出が困難な方へ自宅訪問を行います。保険内の訪問リハビリは回数・時間に制限がありますが、自費サービスであれば1回60分以上じっくりとトレーニングができることから、継続的な利用者が増えつつあります。

需要と課題

- 道東圏では自費リハ施設はまだ少ないが、地域の高齢化・医療ニーズにより需要は高い

- 移動が難しい人が多く、訪問リハビリやオンラインリハが注目されている

- 高齢者は自費リハの存在自体を知らないケースも多く、情報普及が課題

釧路では「Recovery Support TOPS」といった訪問リハビリサービスが近年話題になり、利用者が口コミで増えるという現象が起きています。ただ地域全体の供給量はまだ限定的で、自費リハビリを知らず公的リハが終わった時点でリハビリを断念してしまう方も多いと考えられます。今後、情報の周知とスタッフの確保が進めば、自費リハビリ利用率の上昇が見込まれるでしょう。

2.費用相場

2-1. 全国的な相場

まず一般論として、自費リハビリの1回(60分)あたりの料金は約8,000~12,000円が目安といわれています。東京や大阪などの大都市圏では15,000円前後になるケースもあるなど、施設の立地や導入機器、セラピストの経験・実績などによって大きく変動することがあります。しかし全国的に見れば1時間あたり1万円前後で提供するところが多数派です。

2-2. 北海道の各地域における費用帯

旭川・帯広・北見・釧路の4市でも、おおむね1回60分8,000~10,000円程度が相場とされています。もちろん例外もあり、先進技術やロボットスーツ(HALなど)を使う施設では1回15,000円以上かかるケースもありますし、逆に新規参入施設などで6,000円台からスタートするところも存在します。需要と供給のバランスが大きな要因となり、地域差はそこまで顕著ではない印象です。

訪問リハビリの費用

自費の訪問リハビリでは、出張費が加算される例が多々見られます。たとえば基本料金6,000円でも、移動距離に応じて1,000~2,000円上乗せされることもあります。釧路市のある事業所では1時間7,500円(税込)(市中心部までの交通費込み)といった具体的な料金設定をしています。郊外へ出向く場合は交通費別途、という形をとるところも珍しくありません。

2-3. 回数券や月額コースの割引

定期利用を前提とした回数券やコース制を採用している施設もあります。たとえば1回あたり8,000円の単発利用に対し、「5回セットで36,000円」といった形で1回あたり7,200円程度に割安になるプランが用意されている場合も。また、月に複数回通えるパッケージを導入し、「集中的に取り組みたい」利用者のハードルを下げる工夫をしているところもみられます。

3.対象疾患

3-1. 脳卒中後遺症

自費リハビリを利用する疾患の中で圧倒的に多いのが、脳卒中(脳梗塞、脳出血など)による後遺症です。公的保険でのリハビリは発症から最大180日などの制限があるため、その期間を過ぎると十分なリハビリ量を確保しづらいのが現実。そこで「発症後半年以上経ってもまだ回復の余地を感じている」患者さんが自費リハビリに活路を見出すケースが後を絶ちません。

- 片麻痺に対する集中的訓練

- 上肢機能回復を狙った電気刺激装置の活用

- 高頻度の歩行練習(トレッドミルなどを使う場合も)

- 言語聴覚士による失語症や嚥下障害へのアプローチ

脳卒中後の症状は多岐にわたり、個別性も高いため、マンツーマンで時間をたっぷり使える自費リハビリがとても魅力的に映ります。実際に、旭川市などには脳卒中専門を掲げ、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がチームでサポートする施設も存在します。

3-2. パーキンソン病など神経難病

進行性の神経難病(パーキンソン病、ALS、多系統萎縮症など)も、公的保険の枠内で十分なリハビリ量を確保しにくい領域の一つです。ゆるやかな機能低下に対して、定期的に運動・ストレッチ・バランス訓練を行っておくことで「寝たきりを先延ばしできる」「QOLを維持できる」可能性が指摘されています。

- マンツーマンのバランス訓練

- 音楽療法やダンス療法を取り入れた独自プログラム

- 口腔機能や嚥下の維持を目指す言語療法

特に自費リハビリでは1回60分以上のセッションで、細かい動作へのフィードバックが得られるため、「歩幅を整える」「すくみ足を減らす」などの改善・維持を期待する利用者が少なくありません。

3-3. 脊髄損傷

脊髄損傷後のリハビリでは退院後も長期的なサポートが必要です。しかし、回復期リハビリテーション病院を出た後は思うようにリハビリの継続ができず、機能低下や廃用が進行してしまうケースもあります。そこで、自費リハビリによる訪問型サービスや、ロボットスーツを活用した先進リハビリを実施する施設が一部で登場し、脊髄損傷者にとって新たな選択肢となっています。

3-4. 整形外科的疾患

- 変形性膝関節症や変形性股関節症など、痛みや変形を抱える方

- 骨折後の機能回復期に「もう少し専門的リハを受けたい」というニーズ

- スポーツリハを必要とするアスリート(学生から社会人まで)

整形外科系疾患の場合、保険内のリハビリでもある程度の期間は認められますが、リハビリ時間そのものが短かったり、集団リハだったりして物足りないという声が上がることもしばしば。そこで自費リハを利用して、「マンツーマンでじっくりと筋力強化を行う」「フォーム矯正や競技特性を踏まえたトレーニングを受ける」など、よりきめ細かな対応を求める動きが出てきています。

4.予後予測とリハビリ効果

4-1. 自費リハビリの改善傾向

多くの自費リハビリの施設が、その利用者の改善事例をSNSや公式サイトで公開しています。例えば、脳卒中後の下肢麻痺があった方が「週3回・90分の訓練」を3か月続けた結果、歩行速度が向上して屋外歩行が可能になった──といったエピソードです。こうした症例報告は、いずれも「退院後にも機能改善のチャンスがある」という明るい希望を示しています。

近年の研究でも脳の可塑性が注目されており、「発症後6か月が過ぎても、適切なリハビリ介入でさらなる改善を期待できる」というデータが数多く出ています。自費リハビリは公的リハビリのような頻度・時間制限がなく、利用者本人の意欲に応じて高頻度・長時間のアプローチが可能な点が強みです。

4-2. 公的リハビリとの比較

当然ながら、公的保険のリハビリは「自己負担が軽い」という利点があります。しかし、1回あたりのリハビリ時間が20~40分と限られ、週1~2回程度という頻度であることがほとんど。一方で自費リハビリなら、「週に3回、1回60分以上」の集中プログラムが組めるため、より深いリハビリを受けられます。

研究によっては「週2回以下のリハビリでは、統計的に有意な改善が見られない」とする見解もあり、量と質がどれほど重要かが浮き彫りになっています。実際に、保険内リハで伸び悩んでいた方が自費リハを選択し、再び回復曲線が上向くという事例が各地で報告されているのです。

4-3. 予後予測の提示とエビデンス

優良な自費リハビリ施設では、初回相談時に「どの程度の改善が見込めるか」を具体的に提示します。ゴール設定を曖昧にせず、「3か月で歩行器を使わずに部屋の中を歩けるようにしましょう」など、利用者が把握しやすい目標を設定するのが一般的です。そのうえで、「このトレーニング方法には○○の研究で有効性が認められています」「電気刺激を用いた上肢訓練が脳卒中後の麻痺に有効とするデータがあります」といった形で、科学的エビデンスを根拠に説明する施設も増えています。

特にロボットテクノロジーやVR(仮想現実)を用いた新しいリハビリ手法は、まだ研究段階の要素も含むものの、一部では「歩行機能や上肢機能を効果的に改善できる」と示唆されるデータが蓄積されつつあります。こうした最先端技術を活用できるかどうかも、自費リハビリを選ぶ際の重要ポイントになり得ます。

5.旭川・帯広・北見・釧路の主要病院一覧

自費リハビリを検討する際は、地域の病院がどういったリハビリテーションを提供しているかも重要な情報です。自費リハと病院のリハビリ科がうまく連携を取れるかどうかが、利用者にとって最適なリハビリプランを描くカギとなります。以下では、各市で存在感のある主な病院を挙げ、そのリハビリ提供状況を簡単に整理します。

5-1. 旭川市

- 旭川医科大学病院

大学病院として最先端医療を担う。リハビリ科も高度専門化。 - 旭川赤十字病院

災害拠点病院であり、地域急性期の中心的役割を担う。 - 旭川厚生病院

整形外科や内科が充実。外来リハや入院リハを幅広く提供。 - 旭川リハビリテーション病院

回復期リハに特化。脳卒中や整形外科疾患のリハビリで有名。 - 市立旭川病院

公立病院として幅広い診療科を備え、地域医療を支える存在。

いずれの病院も理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)が在籍し、急性期から回復期、維持期までのリハビリを展開しています。公的保険を使いながら質の高いリハビリが受けられますが、リハビリ日数・時間には上限があるため、さらなる継続を希望する方が自費リハビリに移行するケースが少なくありません。

5-2. 帯広市

- 帯広協会病院

地域の総合病院で、多職種チームによるリハを重視。 - 帯広厚生病院

整形外科を中心に急性期リハビリを積極導入。 - 帯広記念病院

外科・整形外科領域の手術実績豊富。外来リハも行う。 - 帯広第一病院

急性期と回復期を結ぶ役割を担い、在宅復帰支援に注力。 - 十勝リハビリテーションセンター

地域の中核的なリハビリ専門施設。療法士の数が多く専門性が高い。 - 北斗病院

脳神経外科分野が強み。脳卒中の急性期リハから回復期まで継続可能。

帯広市の医療機関は十勝一帯から患者を集めるため、急性期ベッドの稼働率が高いのが特徴です。リハビリ科が充実している一方、回復期から自宅に戻った後のリハビリ量確保は常に課題となっており、自費リハ施設がその受け皿となりつつあります。

5-3. 北見市

- 北見赤十字病院

オホーツク圏最大の急性期病院の一つ。幅広い疾患に対応。 - 道東の森総合病院(明生会)

内科、外科、整形外科など。訪問リハビリにも注力。 - 北見北斗病院

リハビリテーション科を備え、急性期から在宅復帰まで一貫サポート。 - 北海道立北見病院

公的機関として地域医療の基盤。精神科も含め幅広く対応。

北見市では、こうした主要病院が中心となって急性期・回復期のリハビリを提供しています。ただし、外来リハビリの枠が限られていることが多く、公的保険のリハビリを受けるにも順番待ちが発生するケースもあるようです。

5-4. 釧路市

- 市立釧路総合病院

地域支援病院として急性期の救命救急からリハまで担う。 - 釧路孝仁会記念病院

脳神経外科や循環器に強み。脳卒中後リハビリで定評あり。 - 釧路労災病院

整形外科、労災リハに特化。働く世代のリハ受け皿。 - 釧路中央病院

急性期~回復期まで幅広く対応。地域のニーズが高い。 - 釧路三慈会病院

脳神経疾患リハや高齢者医療を強化。

釧路市の医療機関は周辺市町村にも及ぶため、リハビリ需要が高い一方で在宅復帰後のフォローは決して十分とはいえません。ここで注目されているのが、先述の自費訪問リハビリなど、病院リハビリを補完するサービスです。

自費リハビリという“選択肢”の可能性

旭川・帯広・北見・釧路の4市を軸に自費リハビリの現状を紹介してきました。まとめると、以下のようなポイントが浮かび上がってきます。

- 公的リハビリ終了後の受け皿としての役割

- 退院後もリハビリを続けたい、回復期を過ぎてもまだ向上の余地がある、という方が少なくない。

- 保険の制限がある中で、自費リハビリが“リハビリ難民”の救済策になっている。

- 地域間の施設数や種類にはまだ偏りがある

- 旭川や帯広など人口が多い都市では、自費リハビリ事業者の選択肢も複数存在。

- 北見や釧路ではまだまだ限られており、潜在的ニーズを十分に満たせていない部分が大きい。

- 費用は1回60分あたり8,000~10,000円程度が中心

- 月額コースや回数券を活用することで費用負担を軽減できる場合も。

- 訪問リハビリの場合は交通費加算があることが多い。

- 対象疾患は脳卒中が最多。次いでパーキンソン病など神経難病、整形外科疾患、脊髄損傷

- 高齢者人口の増加で、今後さらに需要が拡大する見込み。

- 一部の施設ではロボット技術など先端ツールを導入する動きも。

- エビデンスに基づき、週3回以上のリハビリ実施に効果が期待される

- 公的リハビリでは頻度・時間が限定されがち。

- 自費リハビリは質・量ともに柔軟に設定でき、実際に改善例が多く報告されている。

- 各地域の主要病院もリハビリ科は充実しているが、保険適用の範囲では限界がある

- 自費リハビリ事業者と連携し、シームレスなサポートを模索する動きが今後の課題。

こうしたまとめからもわかるように、自費リハビリはあくまで「公的保険のリハビリを補う存在」として機能しているケースが多いです。決して公的リハビリを否定するものではなく、むしろ併用することで最大限のリハビリ成果を得ようと考える利用者が増えています。

おわりに

リハビリテーションは決して“一定期間で終わり”ではなく、人生に寄り添い続けるプロセスです。特に脳卒中や脊髄損傷、パーキンソン病などの慢性疾患に向き合う方にとっては、一時的な入院生活が終わった後も、日々の生活を営む中で新たな課題や困難に直面することがあるでしょう。そのときに「まだ改善できる」と前向きに取り組める環境があるかどうかが、その方の将来を大きく左右します。

道内主要都市では、自費リハビリの認知度は徐々に広がりつつあるものの、情報不足や費用負担などの壁を感じている利用者がいるのも事実です。一方で、「自費リハビリを受け続けた結果、退院直後よりもむしろ動きが良くなった」と喜ぶ事例も目立ち始めています。時間と費用をかけるだけの価値があるかどうかは、最終的には患者さん自身の目標や意欲、経済状況に大きく左右される部分です。

しかし確実にいえるのは、自費リハビリという選択肢がなかった時代には、リハビリに限度があることを嘆きながらも「仕方がない」とあきらめていた人が多く存在したということ。今、私たちの手元には「他にも方法がある」という希望が生まれつつあります。公的リハビリが限られた時間なら、それを補う形で自費リハビリを活用する。あるいは公的リハビリの対象外となる方が自費リハビリで新たなアプローチを受けてみる。こうした新しい流れが、少しずつ北海道全域に根付いていくことでしょう。

そして病院側にも、一連のリハビリテーションを切れ目なく提供するために、退院後の自費リハビリ事業所との連携が一層求められるようになるはずです。地域連携パスの中に保険外リハビリが加わる動きも、今後は珍しくなくなるかもしれません。こうした多角的な支援体制が整うことで、利用者が「最適なリハビリを最適なタイミングで受けられる」社会に近づいていくのではないでしょうか。

STROKE LABのオンラインリハビリ

ストロークラボでは、オンラインリハビリを開設しています。脳卒中やパーキンソン病などの神経疾患にお悩みの方に、現状能力の評価、自主トレやご家族でできるトレーニング方法をお伝えします。 活用には以下のアプリが必要です。スマートフォンやタブレットなどでご対応できます。

失語症や構音障害の方、歩行や上肢機能障害の方、遠方で来院できない方などにおすすめです。

以下の方におすすめ

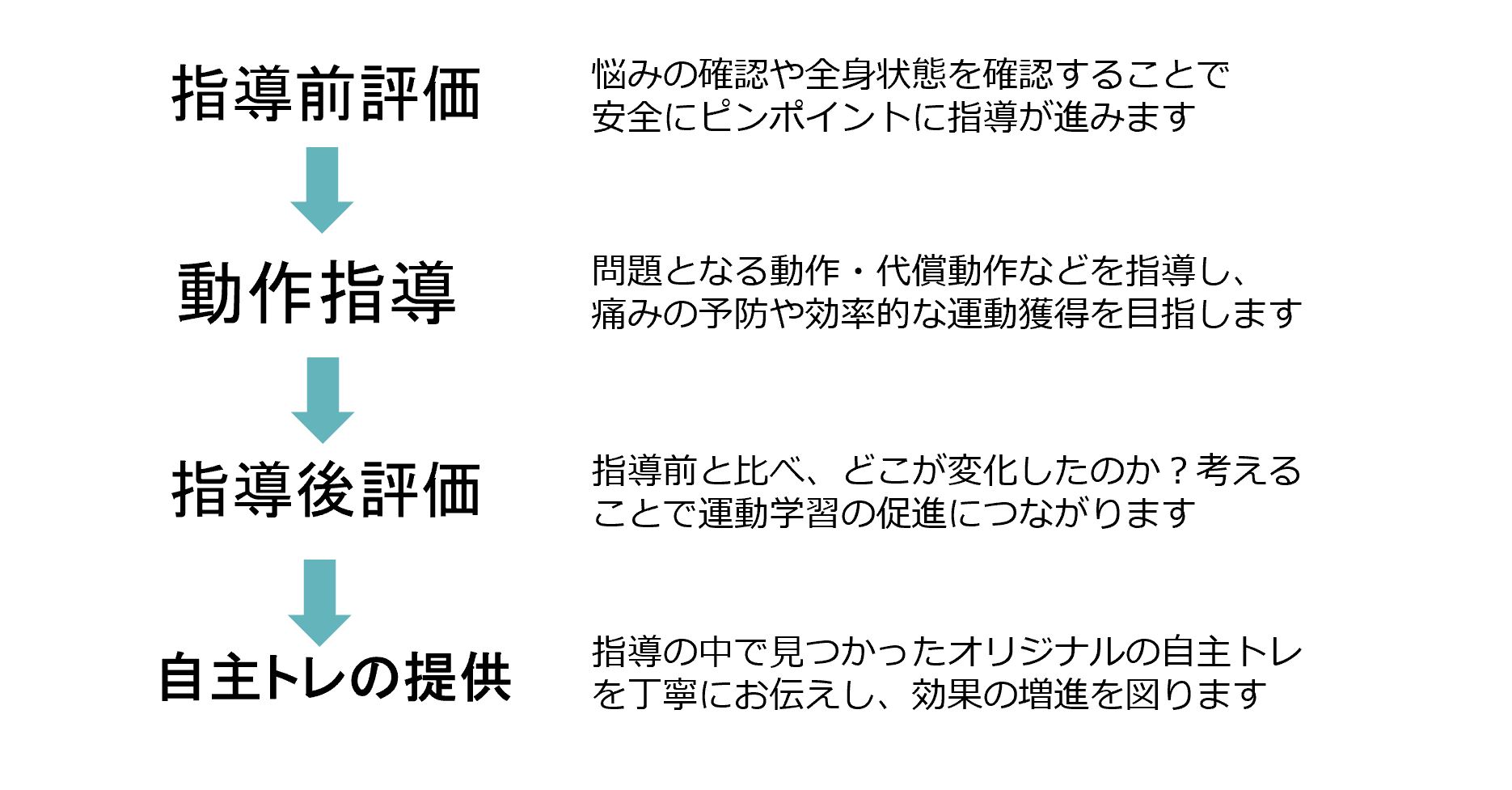

指導の流れ

使用アプリ(Zoom,LINE,Facetime)

営業日時9:00~18:00 *祝日営業してます。木・日は要相談になります

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 日程 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |

基本料金

| 基本料金(税込) | |

|---|---|

| 30分 | ¥9,900 |

※オンラインリハビリの無料相談は受け付けておりません。

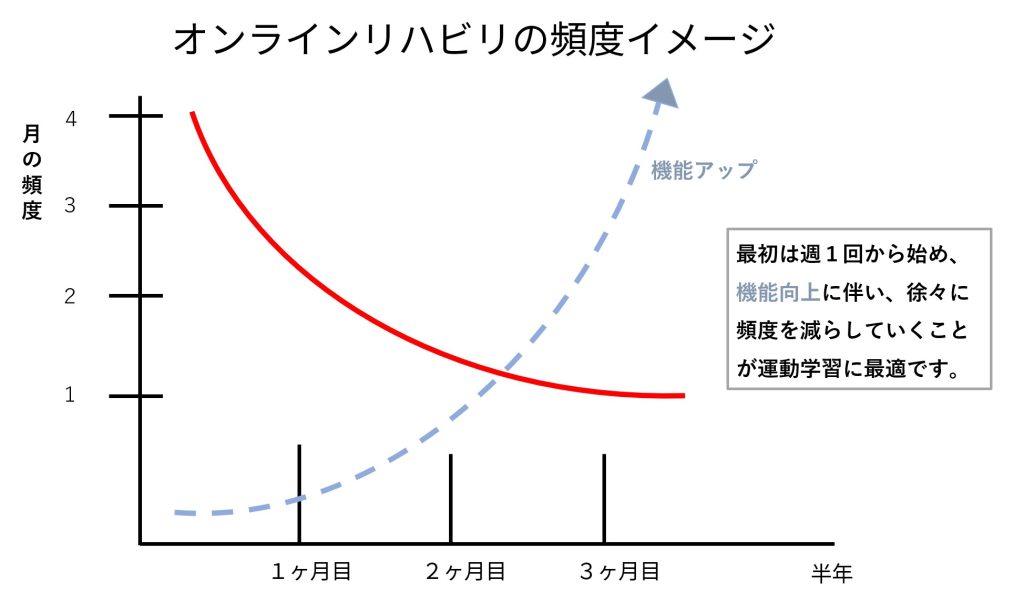

科学的な論文で、運動学習を効率的に進めるためには、週2回以上の頻度で3ヶ月継続して続けることが推奨されています。

週2回が大変な場合は週1回以上を継続し、効果が出てくるにつれ頻度を減らしていくことでオンラインリハビリの効果を最大限に高められます。

お申込みからの流れ

・フォームをご入力

項目を入力し送信してください

入力により、希望日時や事前情報を把握することが可能なので、初回から効率よくリハビリを進めることが可能になります。

・お電話での問い合わせ

電話相談をすることで、オンラインリハビリの適正があるのかどうか?判断することができます

・支払い

予約日の2日前までにメールで指定した口座にご入金下さい。振り込み手数料はご負担いただきます。

入金が確認でき次第、メールにてご連絡致します。

・オンラインリハビリ指導開始

ご予約日時に5分前までにアプリの起動とウェブカメラを確認し、お待ち下さい。セラピストよりコールが入ります。

STROKE LABの魅力ポイント

チームでの成長

STROKE LABでは、少人数での業務ではなく、将来的には5名以上のチームで店舗を運営します。これにより、チームで働くことで一人では得られない知識や成果を共有し、共に成長することができます。

一見、一人職場は自分の自由で働けるイメージがあるかもしれませんが、相談相手や技術を研鑽できる相手がいないため、精神的な負担が大きくなることもあります。都内の当施設では、15名のスタッフ (すべて療法士) がサポートし合い、技術向上を図る環境を整えています。定期的な勉強会やケーススタディの実施により、チーム全体のスキルアップを目指します。さらに、広々としたセラピー環境と充実した設備を備えた施設で、安心して働ける環境を提供しています。

大阪店の施設の広さは、将来的なスタッフ増員や勉強会開催を見据え、最初から30坪以上(100㎡以上)を確保していく方向です。この広さにより、セラピーの質を高めるだけでなく、スタッフがチームで快適に働ける空間を実現しています。

キャリアアップの機会

将来の店長候補として、経営やマネジメントスキルを身につけることができます。貢献度に応じた昇給制度により、病院勤務を超える収入も十分に見込めます。また、学会や研究発表、認定取得へのサポートなど、学術面での成長も積極的に推進しています。

私たちは、来年に向けていくつかの学会発表や大学病院との共同研究を準備中です。これにより、最新の研究成果を実践に反映させるだけでなく、自身の専門知識を深める絶好の機会を提供します。

学術への研鑽と実践的なスキルの両方を高め、自己成長を追求する皆さんを、STROKE LABは全力でサポートします。

臨床スキル・講師スキルの向上

STROKE LABでは、週一回の実技勉強会やケーススタディを通じて、高度な専門性を磨くことができます。東京店舗との連携(オンラインを積極的に活用)により、他の施設では得られない充実した教育体制が整っています。また、オンライン・オフラインの療法士向け講習会には全国から多くの方が参加しており、これまでに1000人以上の卒業生を輩出しています。そこでの講師経験は、一般病院ではなかなか得られない貴重なスキルです。

上記のように、STROKE LABでは、臨床だけでなく、コーチングやプレゼンテーション能力を高める機会も豊富に提供しています。これにより、セラピストとしての総合力を養い、幅広い場面で活躍できる人材へと成長することができます。

多種多様な疾患への対応

STROKE LABは、脳卒中の方が多いイメージを持たれがちですが、実際には幅広い疾患の利用者様がいらっしゃいます。パーキンソン病などの進行性疾患、脊髄損傷患者、大学病院からの紹介による整形外科疾患や内部疾患、小児まで、多種多様な方がご来店されています。

私たちの臨床技術は、ひとつの疾患に特化するのではなく、幅広い疾患経験を通じて多様なアプローチを向上させることを目指しています。これにより、スペシャリストだけでなく、ジェネラリストとしてのスキルも磨くことができる環境を提供しています。

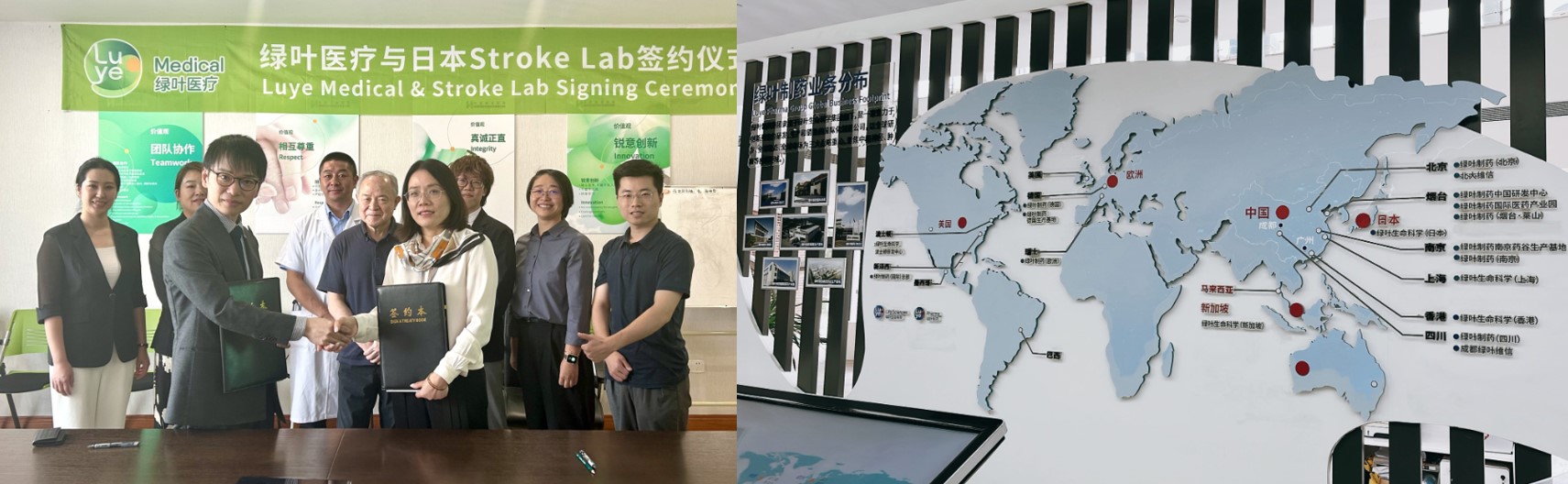

海外との業務提携

2023年9月21日、全世界で医療サービスを展開するスタッフ1万人以上の上場企業 Luyeグループ と業務提携を行いました。Luyeグループはシンガポールや上海などに病院を展開しており、リハビリテーション技術教育を推進するうえでSTROKE LABのサービスとマッチしました。この提携をきっかけに、両社が共同で展開するさまざまな新しい事業を構想中です。

地域貢献

STROKE LABは、多くの病院から講師依頼を受けており、地域に信頼される施設を目指して積極的に講師活動を行っています。一般の自費リハビリ施設では、公共の場からの講師依頼は少ないのが現状ですが、STROKE LABでは長年の教育事業や利用者様の口コミ、そして書籍での信頼獲得を背景に、講師依頼が増加しています。

私たちは、地域の健康と福祉に貢献することを使命とし、病院や地域の医療機関と連携して講演やセミナーを開催しています。また、利用者様の声や体験をもとに、より実践的で役立つ情報を提供することで、地域社会の信頼を深めています。

最新設備と科学に基づくアプローチ

STROKE LABでは、最新のリハビリ機器と徒手療法、エビデンスに基づくアプローチを組み合わせ、最先端のリハビリを実践しています。多くの自費リハビリや整体は特定の方法に偏りがちですが、STROKE LABは「サイエンス×アート」を重視し、長年の徒手技術に最新の論文やエビデンス情報を積極的に取り入れてきました。来年からは更なる研究機器も取り入れる予定で、セラピー効果と学術への寄与を促進していきます。

長期的な成長

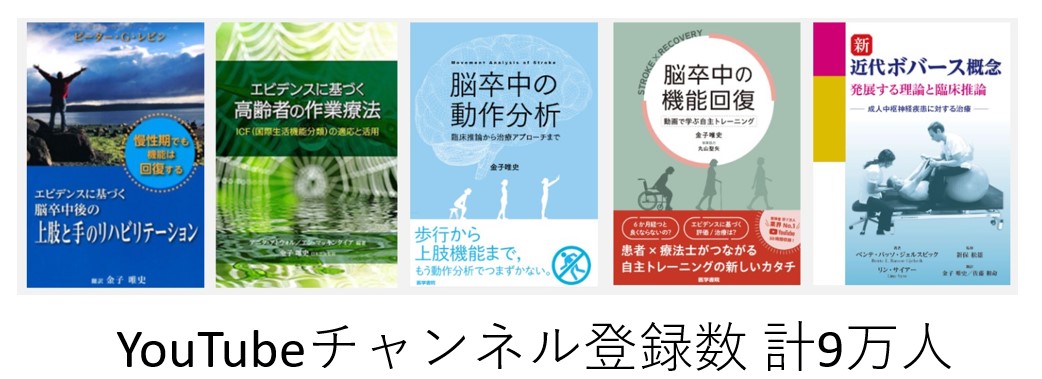

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2012~2014:イギリス(マンチェスター2回,ウェールズ1回)にてボバース上級講習会修了 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 現在計 9万人超え 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024)