作業療法士・理学療法士の養成校はなぜ“過剰供給”に陥り、いま募集停止が相次ぐのか?

はじめに

日本の高齢化が急速に進む中、作業療法士(OT)や理学療法士(PT)の需要拡大が見込まれるとして、1990年代後半以降、全国各地の大学・専門学校が次々とリハビリ系学科を新設してきました。[1] その結果、いまや「過剰供給」とも呼ばれるほどの養成校数となっており、地域によっては同職種を養成する施設が乱立状態にあると言われています。[2][3]

しかし一方で、少子化の進行により高校卒業生の数そのものが激減し、十分な志願者が確保できない養成校が増えました。[8] さらに、カリキュラムや臨床実習などの質を維持するには多額の運営コストが必要であるにもかかわらず、学生定員が埋まらない学校が多くなっているのです。こうした厳しい現実は、「募集停止」「閉校」といった形で表面化し始めています。[2][10]

本稿では、OT・PT養成校がどのようにして増えすぎたのか、少子化による影響で何が起きているのか、そして今後どのような再編や展望が見込まれるのかを、多角的に考察します。

1. 急増した養成校:背景にある政策と需要予測

1-1. リハビリ専門職の“量的拡充”を後押しした政策

OT・PT養成校の急増は、高齢者人口の拡大を見越した政策的な後押しがきっかけでした。[1][4] 1990年代後半、医療・介護現場ではリハビリ専門職が不足しているとされ、厚生労働省(当時は厚生省)や文部科学省が養成施設の設置要件を緩和。これにより、多くの大学や専門学校が「手に職」の国家資格を目玉に、リハビリ系学科の新設を相次いで行ったのです。[5]

本来であれば、医師のように国が養成数をコントロールする仕組みも考えられましたが、PT・OTは専門職(コ・メディカル職)と分類されており、医師ほど厳しい定員統制の対象にはなりませんでした。[5] その結果、学校法人側の積極的な新設ラッシュが止まらず、2000年代初頭から2010年代前半にかけて養成校の数が急拡大していったのです。[2][3]

1-2. 需要は増えたが、供給がそれを超えた現実

高齢社会が進むにつれリハビリ需要自体は伸びましたが、それをさらに上回るペースでの学生供給が続きました。[4] 特に2010年代には毎年1万人超の理学療法士が国家試験に合格する状況になり、「数年で既存の就業者を凌駕するのではないか」との懸念が専門家の間で浮上。[6]

また、介護保険制度の改定など外部要因によって急性期リハビリの加算が制限されるなど、想定ほど急激にリハビリ職の職域が拡大しなかった地域も少なくありません。[4][11] こうした政策・経済・社会ニーズの“微妙なズレ”が、「供給過剰」という言葉で語られる要因です。

2. 少子化が拍車をかける定員割れ

2-1. 18歳人口の著しい減少

大学や専門学校にとって、少子化は死活問題です。1992年には約205万人だった18歳人口は、2030年代前半には100万人を下回る見通しとされ、多くの学校が「定員確保できない」事態に陥ると予想されています。[8] リハビリ系学科は医療系ゆえの一定人気があると思われがちですが、養成校があまりにも多すぎるため、特に地方や新設校は深刻な志願者不足に苦しんでいます。[2][3]

2-2. 専門学校の夜間部・短期課程が先に苦境

近年は4年制大学や専門職大学への志向が高まっており、従来型の専門学校3年制課程や夜間部が先に厳しい状況に置かれていると指摘する声があります。[5][11] 専門学校の多くは、設備投資や教員確保が大学ほど潤沢ではなく、国家試験対策や臨床実習への対応が十分に行き届かないまま学生数だけを増やしてきたケースも。[10]

その結果、国家試験合格率の低下→評判の悪化→さらに志願者が減るという悪循環が生じ、定員割れ→募集停止や廃止へと至る学校が増えつつあるわけです。[2][7]

3. 実際に進む「募集停止」と「閉学科」の動き

3-1. 数字で見る募集停止の現状

日本理学療法士協会の調査によると、国内のPT養成校は約279校にのぼり、そのうち複数の校が学生募集を停止しているとの報告があります。[2][6] 作業療法士養成校は約200校前後で、こちらも複数が入学者募集を休止している事例が確認できます。[3] いずれも「定員が埋まらない」ことや「教育の質を維持できなくなった」ことを理由に挙げるケースが多い。[10]

地方では高齢化と若年人口の流出が重なり、さらに深刻な志願者減に陥っています。ある公的専門学校がOT学科を廃止した際の公式発表資料によれば、「近隣地域に大学が新設され、志願者がそちらに流れた」「夜間部のニーズが減少して収支が合わない」と説明されていました。[10]

3-2. 大学への移行・統合も進む

専門学校の中には、学科そのものを廃止するのではなく、4年制大学や専門職大学へ移行するケースも見られます。[2][5] これは、

- 学生の「学歴」ニーズに応えやすい

- 研究や高度専門分野の人材育成に取り組みやすい

といった利点があるためです。もっとも、施設・教員の拡充が不可欠となるため、資金や体制が整っている大手学校法人や総合大学が主導している状況といえます。[7]

こうした再編により、「今後5~10年で養成校数は減少し、教育水準は相対的に底上げされる」との見方が強まっています。[1][4]

4. 国家試験合格率と就職市場:数字が示す真実

4-1. 合格率は上昇傾向だが“校間格差”あり

PTやOTの国家試験は、かつて90%前後と非常に高い合格率を誇ることで知られていました。[4] しかし2010年前後の乱立期には一時70~80%台まで低迷し、大きな話題となりました。[11] 最近では対策強化や問題の難易度調整などにより再び80~90%前後へと戻り、新卒に限れば95%を超える年もあるほどです。[6][7]

ただし、合格率には大学と専門学校、新設と老舗校、都市部と地方校などで大きなばらつきがあり、「低合格率の学校」が定員割れに直面するといった“負のスパイラル”が依然として続いています。[10]

4-2. “売り手市場”なのに就職難? ミスマッチの罠

厚生労働省の職業紹介状況によると、理学療法士を含む医療技術者の有効求人倍率は依然として高く、3倍前後で推移する年度も珍しくありません。[9] しかし、都市部の急性期病院や高給与が期待できる大手施設には応募が集中し、地方病院や介護領域では採用難が続くという“ミスマッチ”が顕在化。

「求人倍率が高いのに、理想の職場に行きづらい」という声も多く、供給過剰で飽和しかかっているように見えつつも、現場では未だに慢性的な人材不足という矛盾が生じているのです。[4][7]

5. 過剰がもたらす賃金・キャリアの停滞リスク

5-1. 昇給のポスト不足と開業制限

OT・PTは医師とは異なり、独立開業に大きな制限があるため、基本的に病院や施設に雇用される形になります。[11] 供給が増えたことで、若手の雇用は増えたかもしれませんが、その一方で昇給や役職のポストが限られる問題が浮上。

医療機関側も「応募者が多いなら給与を上げなくても人手を確保できる」という構造になりかねず、賃金水準が上がりにくい要因になっています。[7][11]

5-2. 多様な領域へ飛び込むチャンス

逆に言えば、“飽和”しつつあるからこそ、リハビリテーションの新たな活躍領域を切り拓く動きが加速する可能性もあります。訪問リハビリや介護予防、スポーツ・フィットネス、企業内健康管理、福祉機器開発など、PT・OTが必要とされる舞台は確実に広がっているのです。[7][11]

従来の「病院→常勤スタッフ」という一本道ではなく、“複業”や“起業”を視野に入れることで高い専門性を活かす道が増えれば、待遇やキャリアアップも新たな形で切り拓けると期待されています。[11]

6. 統廃合と質へのシフト:今後の再編シナリオ

6-1. 自然淘汰による養成校数の減少

少子化が進行する以上、OT・PT養成校の定員割れはますます広がり、小規模・新設校を中心に募集停止や学科廃止が相次ぐと予想されます。[2][3][10] 行政が直接的に学校数を縛ることは難しいため、基本的には市場原理による“自然淘汰”がメインのシナリオになるでしょう。[1][5]

実際、専門学校協会や業界団体も「供給過多」を認識しており、各校が生き残りをかけて大学化・専門職大学化・統合を進める動きが活発化しているともいわれます。[5][7]

6-2. 教育の質と情報公開で勝負が決まる

乱立期にはとにかく「量」を増やすことが優先された養成教育も、ここにきて「質重視」へと舵を切り始めました。[1][4] 具体的には、

- 国家試験合格率や実習実績の公表を義務化して、受験生や保護者が学校を比較しやすくする

- 新設校や定員増の認可基準を厳格化し、教員数や施設条件を見直す

といった対策が検討されており、教育のレベルが保てない学校は自然に撤退せざるを得なくなるというわけです。[2][6][10]

7. “過剰”を力に変える:リハビリ専門職の新たな未来

7-1. 病院を超えるリハビリの可能性

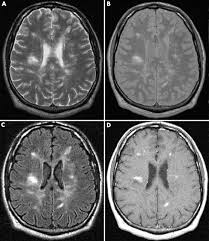

OT・PTの数が増えすぎたという論調がある一方で、「そもそもリハビリのフィールドが広がれば、まだまだ需要は生まれる」という意見も根強い。[7] 例えば、スポーツリハビリや職場復帰支援、地域包括ケアにおけるケアマネジメントなど、まだ十分に開拓されていない領域は多岐にわたります。[11]

実際、近年は自費リハビリサービスを提供する個人事業者やスタートアップ企業が登場し、従来の医療保険・介護保険の枠外で活躍する事例も増えてきました。[7] 「飽和しているからこそ、生き残るために新しい価値を提案する」流れが今後さらに加速するかもしれません。

7-2. 個々のキャリア形成が鍵

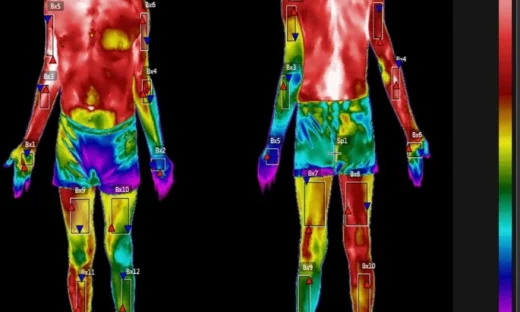

大量養成時代に取得した資格者の中には、既存の病院・施設での勤務に限界を感じ、大学院進学や研究職への転向を図る人もいます。[4][7] 専門領域(脳卒中リハビリ、装具デザインなど)を極める認定・専門制度を利用して差別化を図るPT・OTも登場するでしょう。[11]

このように、リハビリ専門職が“過剰”と呼ばれる一方で、各人が新たなキャリアを自ら切り拓く“多様化”の時代に入っているのです。供給過剰を逆手に取って新領域に挑戦する人材が増えれば、結果的に社会全体としてのリハビリサービスの幅や質が高まる可能性があります。[1][2]

結論:大転換期をどう乗り越えるか

OT・PT養成校の“乱立”と“少子化”という二つの大きな波が重なり、募集停止や廃止といった形で教育現場が揺れています。このまま無制限に増え続けることは不可能であり、今後は自然淘汰と質重視によって学校数が再編される流れはほぼ不可避といえます。[1][2][3]

一方で、リハビリ専門職はまだまだ潜在的需要を開拓できる領域を多く抱えているのも事実。[7][11] 病院や施設における「定型的リハビリ」だけでは飽和しても、新しいアイデアやサービス形態によっては飛躍的な成長余地を秘めています。業界団体や行政が適切な情報公開・基準づくりを進めれば、量から質への転換期を乗り越えながら、OT・PTがさらに社会に貢献できる環境が整うかもしれません。[1][4][5]

最終的には、学生・教育機関・雇用側の三者がそれぞれ状況を正しく認識し、持続的な視野をもって行動できるかどうかが鍵となります。“量の時代”を経て訪れる“質の時代”――この大きな転換の中で、リハビリテーションの世界がどこまで柔軟に変化し、専門性を深化させられるかが今後10年の焦点となるでしょう。

参考文献・リンク

[1] 厚生労働省「医療従事者の需給に関する検討会 理学療法士・作業療法士需給分科会」(令和4年1月)資料

[2] 日本理学療法士協会「理学療法士養成校一覧」(2023年)

[3] 日本作業療法士協会「作業療法士養成校一覧」(2024年)

[4] 『総合リハビリテーション』38巻2号 (2010年) 需給に関する記事

[5] 衆議院議員阿部知子 質問主意書・岸田内閣答弁書(2024年5月)に関する記事

[6] PT・OT関連ニュースサイト(1post, わかるかいご等)

- 1post: https://1post.jp/

- わかるかいご: https://wakarukaigo.jp/

[7] PT・OT関係者ブログ・コラム(Workshift他)

[9] 厚生労働省「職業紹介状況」統計 (令和4~5年分)

[10] 各養成校の公式発表資料

(学校公式サイト等に掲載・個別リンク非公開)

[11] その他、業界誌・統計資料

(『理学療法学』『日本作業療法学会誌』ほか多数・URL省略)

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2012~2014:イギリス(マンチェスター2回,ウェールズ1回)にてボバース上級講習会修了 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 現在計 9万人超え 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024)