【2025年版】千葉県パーキンソン病リハビリ施設|診断後の自費リハの重要性&最新お役立ち情報

はじめに

パーキンソン病は、脳内のドーパミン神経細胞の変性により運動機能が徐々に低下していく進行性の神経変性疾患です。主な運動症状として、安静時振戦(ふるえ)、筋固縮(筋のこわばり)、無動・寡動(動作の緩慢化)、姿勢反射障害(バランス障害)などが挙げられます。その結果、日常生活では姿勢が崩れたり、歩行に支障が生じたり、細かい手作業が難しくなったりと、多くの困難が伴います。

しかし、パーキンソン病のリハビリテーションは、ただ「筋力をつける」だけではありません。脳と身体の連携を再学習させることで、運動機能を最大限に引き出すことが大切です。そこで、自費リハビリ施設であるSTROKE LAB(ストロークラボ)では、パーキンソン病の方の症状に合わせたオーダーメイド型のプログラムを提供しています。

本記事では、

1. 千葉県におけるパーキンソン病のリハビリの現状や特徴、医療機関などを紹介

2.パーキンソン病の患者様がよく抱える運動症状に関するFAQ(よくある質問)をご紹介し、具体的な対策やリハビリのポイントを深く解説します。

3.また、STROKE LABが他の自費リハビリ施設とは異なるアプローチをどのように行っているか、その特徴を明確にお伝えします。さらに、パーキンソン病の方向けの「パーキンソン病体操」や「オンライン・オフラインでのリハビリ」へとつながる流れも提示していますので、最後までぜひご覧ください。

千葉県におけるパーキンソン病のリハビリの現状と特徴

1. リハビリの重要性と特徴

千葉県内でもパーキンソン病(PD)の患者数は高齢化に伴い増加しており、65歳以上では約100人に1人が罹患すると言われています。パーキンソン病の治療では、薬物療法に加えてリハビリテーションが「車の両輪」のように重要です。適切なリハビリにより、症状の改善や進行抑制が期待でき、運動面(歩行・バランス障害、筋固縮など)のほか、嚥下や発声障害にも対応することが求められます。

千葉県パーキンソン病友の会などでは、リハビリの重要性が啓発され、患者同士の交流を通じた自主トレーニングも推奨されています。

千葉県内では、都市部(千葉市、船橋市、市川市、柏市など)では大病院や専門クリニックが多く、リハビリ環境が充実している一方、房総半島側や県東部などでは専門医療機関へのアクセスが限定される傾向にあります。これにより、医療機関と介護サービスの連携や訪問リハ、遠隔指導の拡充が求められています。

2.千葉県内で評価の高い施設・サービス

千葉県内には、以下のような評価の高いリハビリ提供施設・サービスがあります。

- 吉野内科・神経内科医院(市川市):神経難病患者に特化した外来・訪問リハビリを実施。LSVT認定療法士が在籍し、きめ細かな個別指導が好評です。

- 北柏リハビリ総合病院(柏市):回復期リハビリテーションにおいて、パーキンソン病にも特化した多職種チームによる包括的なリハビリを提供。

- 千葉県千葉リハビリテーションセンター(千葉市):公的なリハビリ専門病院として、発症早期~中期の患者を対象に、包括的な支援を行っています。

- PDハウス船橋・八千代:パーキンソン病専門の介護施設として、24時間体制の医療・看護と専門的なリハビリを提供。

- 千葉県パーキンソン病友の会の活動:定例会やリハビリ体操、カラオケ会など、患者同士の交流を通じた自主トレーニングの機会を提供。

これらの施設やサービスは、医療機関と連携しながら質の高いリハビリを提供しており、利用者から高い評価を得ています。

1. パーキンソン病における5つのよくあるお悩み(FAQ)

ここでは、パーキンソン病の患者様から特によく相談される運動症状に関して、FAQ形式でお答えします。

Q1. 前傾姿勢になってしまうのはなぜ? どう対処すればいい?

【症状の特徴】

– 上体が前に傾き、腰や背中が曲がった姿勢を取りやすい。

– 立ち上がり動作の際に背中が丸まりやすく、顔が下向きになりがち。

【原因】

– パーキンソン病では、筋固縮や姿勢反射障害が生じやすく、背筋や体幹の筋肉がうまく働きにくい。

– 脳内の姿勢制御にかかわる神経回路の障害により、重心バランスを後方に戻す反射が弱くなる。

【リハビリのポイント】

- 体幹の可動域拡大

- 胸椎(背骨の中央部分)や肩甲骨周りのストレッチを行い、後方への伸展を誘導。

- 肋骨まわりの運動(呼吸法や胸郭エクササイズ)で前傾の癖を和らげる。

- 骨盤の前後傾コントロール

- 椅子に座った状態で骨盤を意識的に前傾・後傾させることで、正しい中間位の感覚をつかむ。

- 重心の再学習

- 頭の位置が重心に対してどれほど前にあるかを鏡などで確認しながら練習し、自分で修正する意識を高める。

Q2. 寝返りがしにくいのはなぜ? スムーズに体を回転させるコツは?

【症状の特徴】

– 布団やベッドの上で体を横向きにするのに時間がかかる。

– 横向きから仰向けへの動作が億劫で、つい同じ姿勢で長時間過ごしてしまう。

【原因】

– 無動(動き始めの遅れ)と筋固縮により、大きな回旋動作に必要な筋肉の連動がスムーズにいかない。

– 体幹や股関節を同時に回旋させるのが苦手になり、力の入れ方がわからなくなる。

【リハビリのポイント】

- 分節的寝返り練習

- 頭から肩、肩から胸、胸から腰…と順番に動かすように意識する。

- 上下肢の連動練習

- 片側の膝を引き上げ、その動きに合わせて上半身を回旋させるなど、足の動きを利用して上半身を回しやすくする。

- 声かけやカウント

- 「1、2、3」のリズムで段階的に動くなど、リズムを使うと滑らかな寝返りを誘導しやすい。

FAQ1・2に対しておすすめのパーキンソン病体操

ストレッチには体を柔らかくする他に、ストレスを和らげ、抑うつなどに効果があることは厚生労働省も提唱しています。 体だけでなく気持ちも明るくなように今回の体操も楽しんでいきましょう!

Q3. 歩行時に「すくみ足」が出てしまう。どうすれば改善できる?

【症状の特徴】

– 歩き出そうとすると足が床に張り付いたように動かない(すくみ足現象)。

– 狭い場所や方向転換時、または緊張する場面で足が出なくなることが多い。

【原因】

– パーキンソン病の代表的な症状である「無動」や「姿勢反射障害」が、歩行開始時の重心移動を阻害する。

– 脳内の運動プログラムがスムーズに作動せず、歩行の連続運動が途切れやすい。

【リハビリのポイント】

- 補助的視覚刺激・聴覚刺激

- 床にテープを貼る、一定のテンポでメトロノームを鳴らすなどの外部刺激を利用して歩き出しをスムーズに。

- 重心移動の意識づけ

- 片足に体重を移してから足を出す練習を繰り返し行い、地面をしっかりと押し出す感覚を身につける。

- 方向転換の練習

- バランスパッドやマーカーコーンを使い、方向転換や狭い幅での歩行を段階的に習得し、すくみ足を軽減。

Q4. 姿勢が横に傾いてしまう(ピサ症候群のような症状)。改善方法は?

【症状の特徴】

– 体が左右どちらかに傾いたまま戻りにくい。

– 自分では気づかずに斜めに座っていたり、歩いているときに一方へ寄ってしまう。

【原因】

– パーキンソン病の進行による姿勢保持機能の低下や、筋力バランスの崩れ。

– 前庭機能(バランス感覚)の低下も複合的に影響する場合がある。

【リハビリのポイント】

- 鏡や映像フィードバック

- 自分の姿勢を客観的に確認し、どれだけ傾いているかを見える化する。

- 側方移動練習

- 平行棒や椅子の背もたれを支えに、左右へ重心移動を繰り返し、どちらの方向に体が偏りやすいかを把握する。

- バランスボールやバランスパッドの活用

- 体幹を意識して動かさないとグラつくツールを使い、左右均等に負荷をかけるトレーニングを行う。

FAQ3・4に対しておすすめのパーキンソン病体操

パーキンソン病における運動療法には、多くの研究が行われ、その効果が示されています。個々の患者によっては、パーキンソン病体操が適切でない場合もあります。医師や理学療法士に相談し、適切な運動療法を選択することが重要です。

2. パーキンソン病のリハビリにおけるポイント

中枢神経系の可塑性を活かすリハビリ

近年の神経リハビリテーションの研究では、脳や脊髄はたとえ損傷や変性が進んでも、適切な刺激や運動学習によりある程度再構築される(可塑性がある)ことがわかっています。パーキンソン病のリハビリでは、ドーパミン不足を補う薬物治療と並行して、身体各部位に多様な感覚刺激と運動経験を与え、脳の代償機能や残存機能を活性化させるアプローチが重要です。

姿勢制御とバランス戦略の再学習

パーキンソン病では、姿勢反射障害が進みやすく、転倒リスクが高まります。したがって、再学習としてのバランストレーニングが欠かせません。たとえば、

- 転倒リスクを抑えた安全な環境下での段階的な立位バランス訓練

- 左右や前後への重心移動の反復練習

- 外部刺激(音や視覚刺激)を使ったバランス強化

呼吸・発声練習との連動

パーキンソン病では、声が小さくなる、呼吸が浅くなる、嚥下障害が出るなど、全身的な運動障害が連動して起こります。特に呼吸リハビリや発声練習は、姿勢改善や歩行リズムのコントロールに有効です。横隔膜をしっかり使う呼吸は体幹安定にもつながり、大きな声を出すことは動作の開始を促すきっかけにもなります。

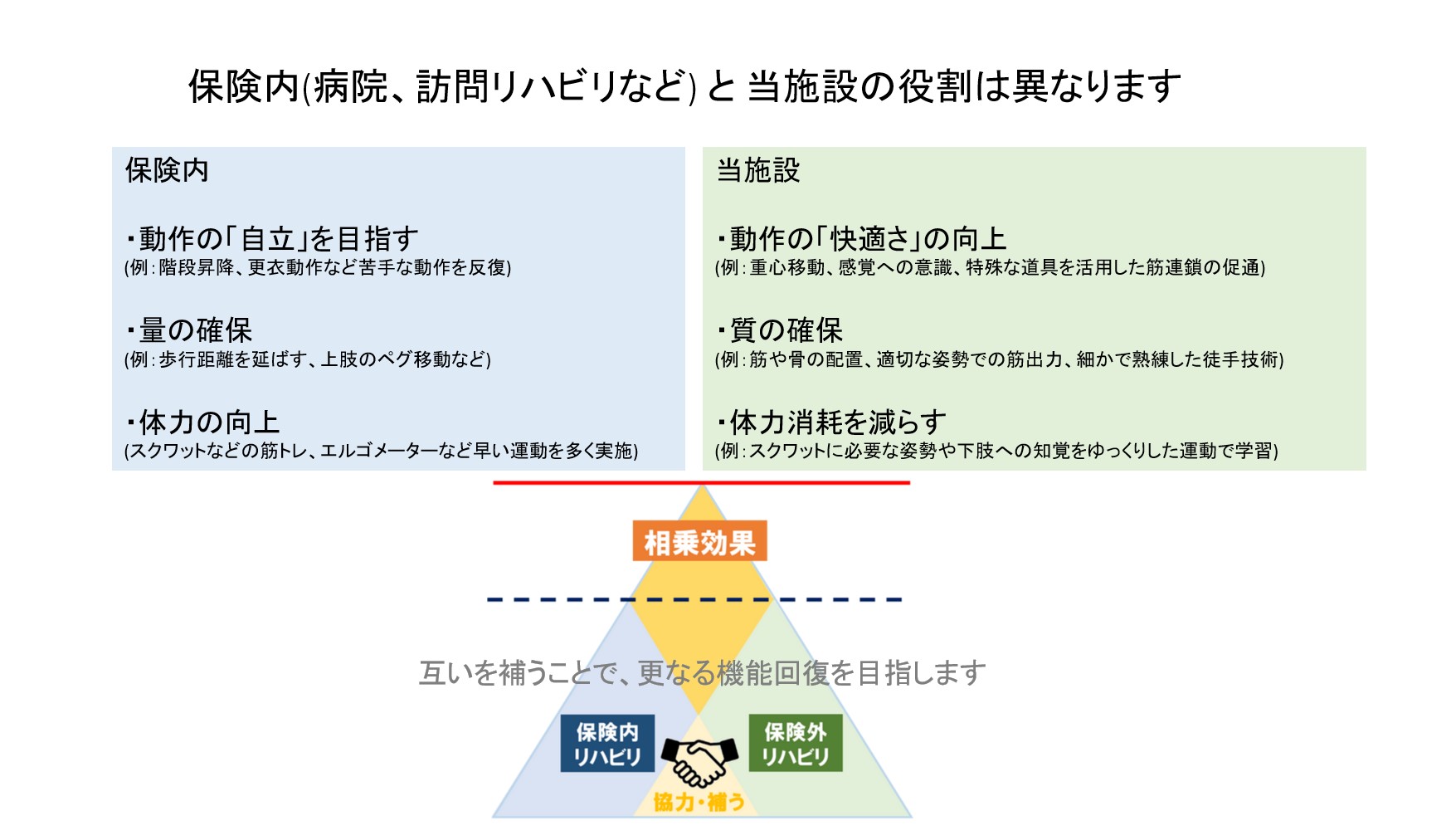

3. 自費リハビリ施設と医療保険リハビリとの違い

医療保険適用のリハビリテーションは、病院やクリニックで受けられますが、時間や頻度に制限があったり、集中的に取り組める期間が限られる場合があります。一方、STROKE LABのような自費リハビリ施設では、時間を十分に確保し、患者様一人ひとりの症状に合わせたプログラムを集中的に行うことが可能です。

なぜSTROKE LABなのか?

「リハビリの成果は誰に行ってもらうかで大きく変わる」――これこそSTROKE LABの揺るぎない信念です。

当施設では理学療法士・作業療法士など、神経疾患のリハビリに精通したスタッフが在籍。オーダーメイドプランで集中的にサポートします。たとえば、脳卒中・パーキンソン病・脊髄損傷など、多様な症例に合わせて柔軟に対応。保険診療リハビリとの併用も可能で、1回ごとのお支払い制だからこそご要望に合わせたペースで利用できます。

- ■ 脳卒中・パーキンソン・脳性麻痺・脊髄損傷など神経疾患全般OK

- ■ 医療保険リハビリとの併用事例多数。初回だけ試す利用も歓迎

- ■ 効果の推移が分かる「変化動画」を通し、スタッフがどのように対応するかを可視化

変化動画のご紹介

実際どんなリハビリを行い、身体がどう変わるか――そのリアルを確かめるためにも、STROKE LABでは利用者様の変化を撮影した動画を豊富に公開しています。

YouTubeでも多数のトレーニング例や体験談を配信。セラピストがどう“伴走”するのか、動きがどのように変化していくのか、一目で伝わる動画が多数揃っています。

“本物の技術” をあなたのそばで

STROKE LABの技術は、姿勢連鎖に基づく運動機能の改善を図ります。一般的なマッサージ、筋トレ、歩行練習とは異なり、適切な感覚刺激、細かな姿勢調整、筋膜への介入をします。

働きかけるポイントは脳と神経系になります。そのため、特殊な道具を活用し、磨き上げられた徒手療法を重ね合わせて、神経系機能を促通します。

STROKE LABの技術は、通常の学校教育・病院教育では獲得できないイギリスでの経験を踏まえた特殊な技術であり、提供できるまでに多くの勉強・練習・臨床経験が必要となります。そのため、スタッフ同士の勉強や顧問の直接臨床指導も含め、週に数時間スタッフ教育へ投資しています。

STROKE LABでは、各担当者の評価やセラピーが一貫するよう、初回や定期的に代表金子・臨床顧問の新保がチェックに入ります。担当者のセラピーの方向性など不安を解消することができます。基本的に担当者は1担当制で、ご希望があれば担当者の変更に応じることは可能です。

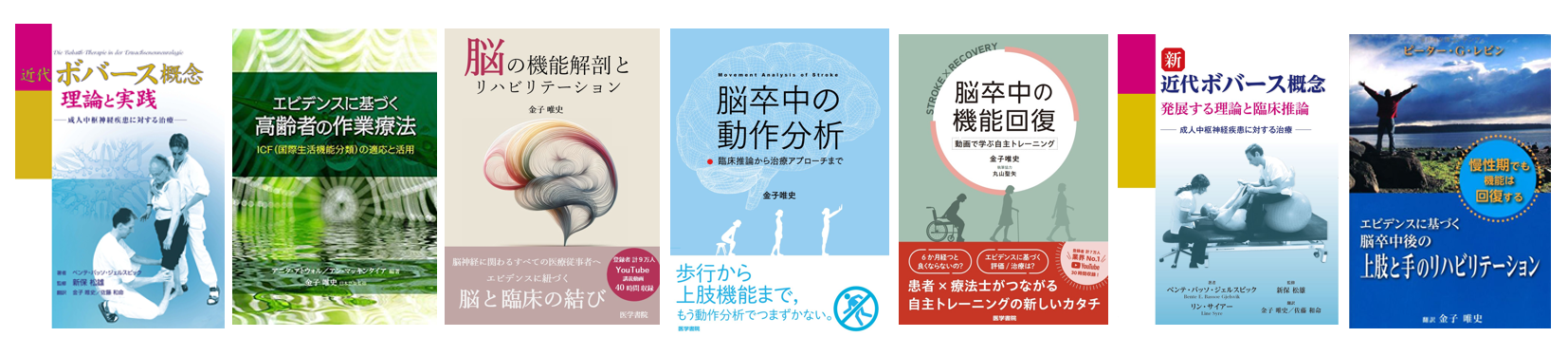

有名医療出版社からのベストセラー書籍を複数執筆

STROKE LABの代表や副代表をはじめとするスタッフは、有名医学系出版社(例:医学書院など)から複数の専門書を執筆し、発売初日にAmazonリハビリテーション部門1位を獲得した実績を持ちます。

専門家向けの評価・治療技術だけでなく、当事者やご家族向けの自主トレや生活支援アイデアも多数掲載し、“ベストセラーの信頼”を直接、利用者様のリハビリに還元しています。

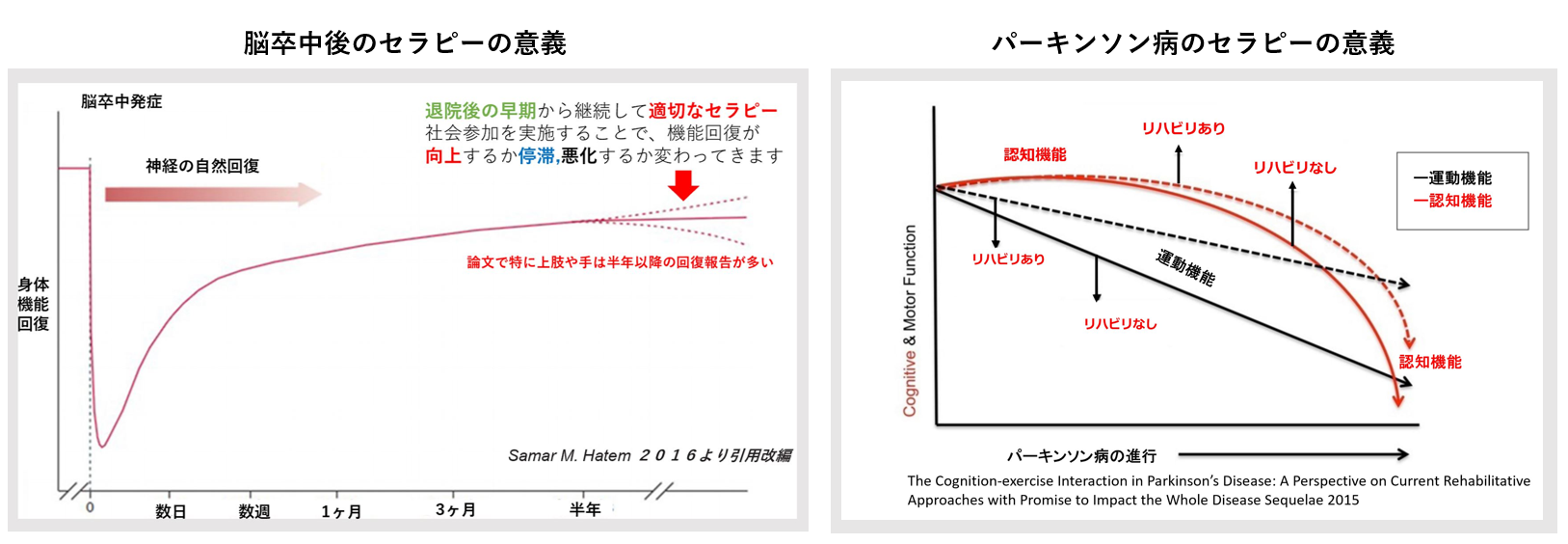

エビデンス重視のリハビリテーション

たとえば、脳卒中後でも半年を過ぎてから回復する症例があること、パーキンソン病でも継続的トレーニングで歩行機能を維持できること――これらは研究で裏付けられています。STROKE LABでは、最新医学エビデンスに基づきつつ、利用者様一人ひとりの状態や生活背景に合わせた最適なプログラムを構築。単なるマニュアル的リハビリではなく、「あなたがいま必要としている」アプローチを常にアップデートしていきます。

病院・施設・企業から絶えない研修・コンサル依頼

STROKE LABは医療機関や企業への研修・コンサル・外部講師など、多岐にわたる事業を全国規模で行っています。半年間の長期セミナーを受講し修了した医療資格者は1000名以上にのぼり、専門家からの評価も高水準。

さらに、YouTubeチャンネル(当事者向け・専門家向けの2種類)では合計約10万人もの登録者を抱え、業界No.1の情報発信力を誇っています。

こうした“専門性と信頼の実績”を活かし、利用者様のリハビリに惜しみなく注力できることがSTROKE LAB最大の強みです。

STROKE LABのオンラインリハビリ

オンライン・オフライン両面からのサポート

ストロークラボでは、オンラインリハビリを開設しています。脳卒中やパーキンソン病などの神経疾患にお悩みの方に、現状能力の評価、自主トレやご家族でできるトレーニング方法をお伝えします。 活用には以下のアプリが必要です。スマートフォンやタブレットなどでご対応できます。

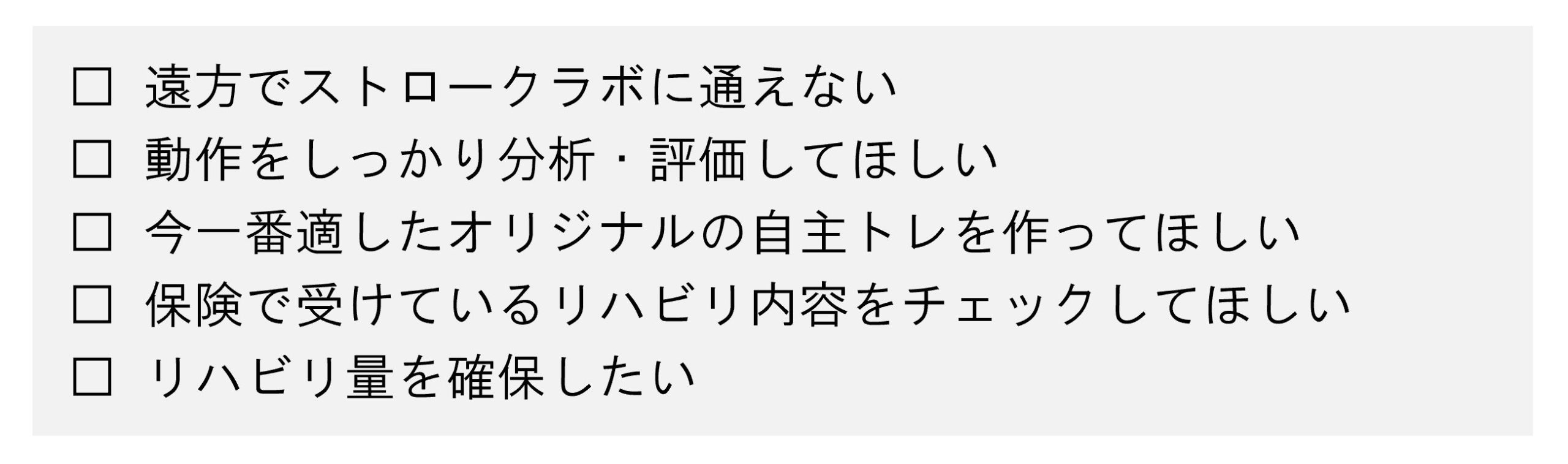

失語症や構音障害の方、歩行や上肢機能障害の方、遠方で来院できない方などにおすすめです。

以下の方におすすめ

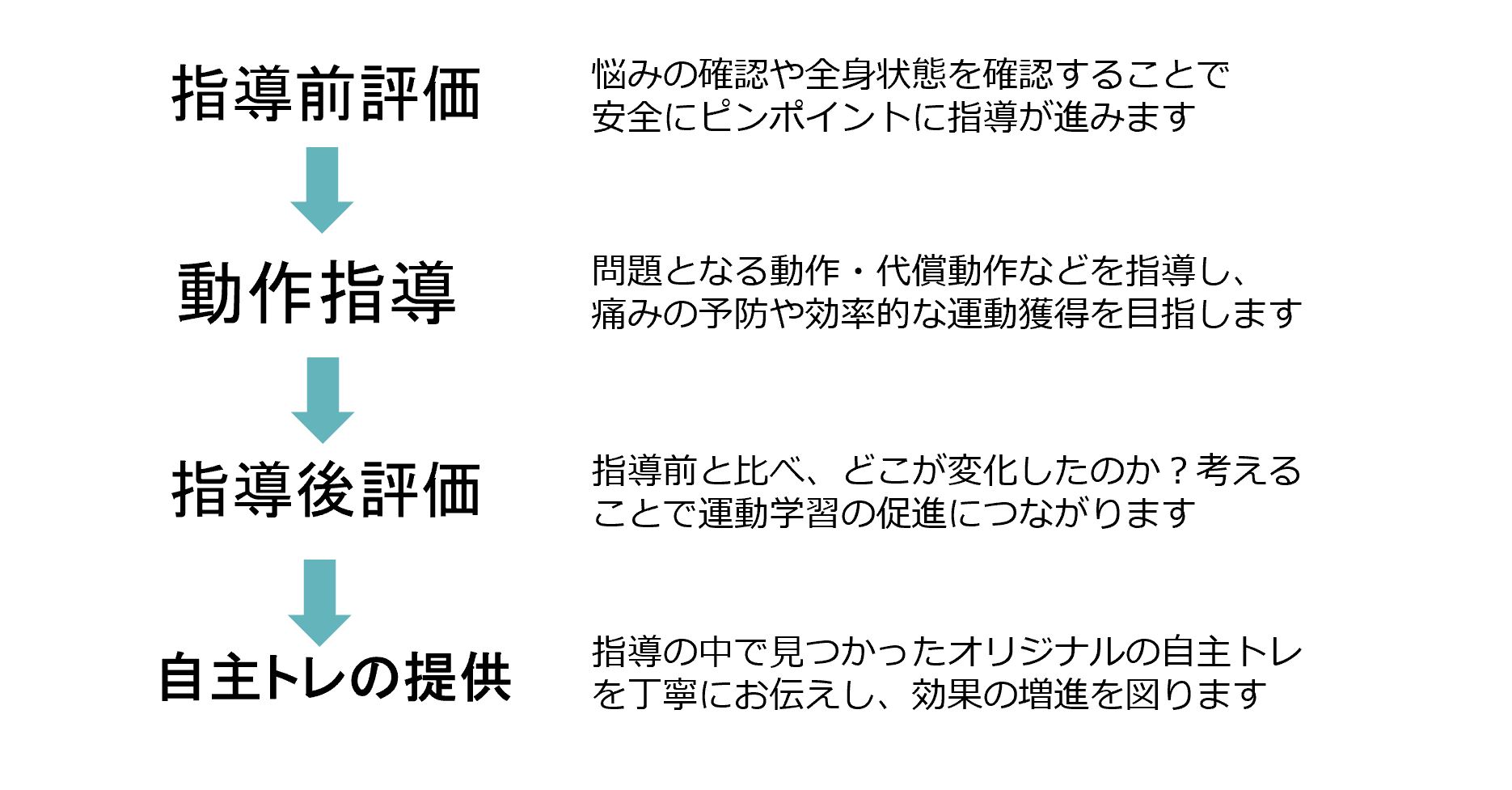

指導の流れ

使用アプリ(Zoom,LINE,Facetime)

基本料金

| 基本料金(税込) | |

|---|---|

| 30分 | ¥9,900 |

※オンラインリハビリの無料相談は受け付けておりません。

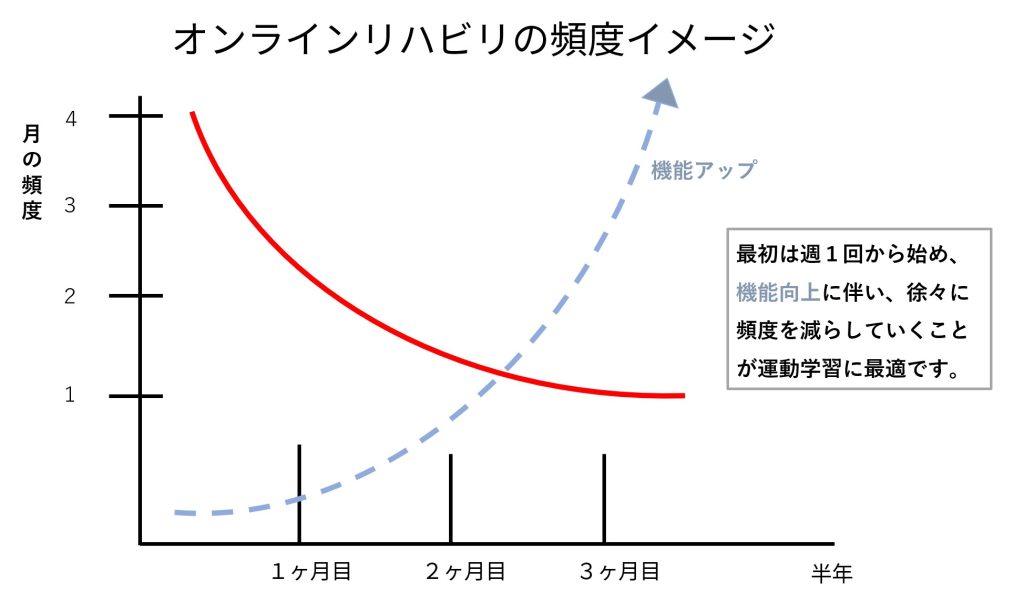

科学的な論文で、運動学習を効率的に進めるためには、週2回以上の頻度で3ヶ月継続して続けることが推奨されています。

週2回が大変な場合は週1回以上を継続し、効果が出てくるにつれ頻度を減らしていくことでオンラインリハビリの効果を最大限に高められます。

お申込みからの流れ

・フォームをご入力

項目を入力し送信してください

入力により、希望日時や事前情報を把握することが可能なので、初回から効率よくリハビリを進めることが可能になります。

・お電話での問い合わせ

電話相談をすることで、オンラインリハビリの適正があるのかどうか?判断することができます

・支払い

予約日の2日前までにメールで指定した口座にご入金下さい。振り込み手数料はご負担いただきます。

入金が確認でき次第、メールにてご連絡致します。

・オンラインリハビリ指導開始

ご予約日時に5分前までにアプリの起動とウェブカメラを確認し、お待ち下さい。セラピストよりコールが入ります。

パーキンソン病と診断されたら、まずはSTROKE LABへ

当施設は脳神経疾患・パーキンソン病に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2012~2014:イギリス(マンチェスター2回,ウェールズ1回)にてボバース上級講習会修了 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 現在計 9万人超え 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024)