【2025年最新版】脳卒中患者の立ち上がり・着座動作:下肢の姿勢意識と特徴、効果的リハビリアプローチ

論文を読む前に

ある日の午後、新人療法士の丸山さんは、リハビリテーション医師の金子先生のオフィスを訪れました。丸山さんは、脳卒中患者の立ち上がりや着座動作における股関節の内転位と外転位の違いや、下肢の姿勢を意識したリハビリについて学びたいと考えていました。

丸山さん:「先生、脳卒中患者さんの立ち上がりや着座の際、股関節の内転位と外転位でどのような違いがあるのでしょうか?」

金子先生:「良い質問ですね。立ち上がり(Sit-to-Stand, STS)や着座(Stand-to-Sit, STS)動作において、股関節の内転位と外転位は動作の安定性や効率性に影響を及ぼします。健常者の場合、これらの動作では股関節は中間位からやや外転位を取ることが多いです。一方、脳卒中患者さんでは、麻痺側の筋力低下や筋緊張の変化により、股関節が過度に内転位や外転位を取ることがあります。

具体的には、麻痺側の内転筋の痙縮や外転筋の筋力低下により、股関節が内転位を取りやすくなります。これにより、立ち上がり動作時に重心のコントロールが難しくなり、バランスを崩しやすくなります。逆に、外転位が強調されると、下肢のアライメントが崩れ、効率的な力発揮が困難になることがあります。

また、脳卒中患者さんの特徴として、立ち上がり動作の際に非麻痺側への体重依存が見られます。これにより、骨盤の左右非対称性や体幹の傾斜が生じ、動作の非効率性や転倒リスクが増加します。

これらの姿勢や動作の偏りを修正するためには、下肢の姿勢を意識したリハビリテーションが重要です。具体的には、以下のアプローチが考えられます。

-

股関節外転筋の強化:中殿筋や小殿筋の筋力強化を行い、股関節の安定性を向上させます。側臥位での外転運動や、立位でのサイドステップなどが効果的です。

-

内転筋のストレッチ:内転筋の痙縮が強い場合、ストレッチングを行い、筋緊張の緩和を図ります。座位や立位での内転筋のストレッチが推奨されます。

-

体重シフト訓練:左右の体重移動を意識的に行い、重心移動の感覚を再教育します。鏡を使用して視覚的フィードバックを提供することで、効果が高まります。

-

立ち上がり動作の反復練習:適切な股関節の位置や下肢のアライメントを意識しながら、立ち上がりと着座の反復練習を行います。この際、必要に応じて補助具や手すりを使用し、安全性を確保します。

これらのアプローチを組み合わせることで、脳卒中患者さんの立ち上がりや着座動作の改善が期待できます。重要なのは、患者さん一人ひとりの状態に合わせて、適切なリハビリテーションプログラムを設計・実施することです。

丸山さん:「先生、具体的なリハビリの手順を教えていただけますか?」

金子先生:「もちろんです。例えば、立ち上がり動作の練習では、以下の手順を踏むことが効果的です。

-

座位の調整:椅子の高さを調整し、足底が床にしっかりと接地するようにします。股関節と膝関節が約90度になるように設定します。

-

足の位置の確認:足を肩幅程度に開き、足先はやや外側に向けます。これにより、股関節の外転筋が活性化しやすくなります。

-

体幹の前傾:患者さんに体幹を前方に傾けてもらい、重心を前方に移動させます。この際、背筋を伸ばし、腰から前傾するよう指導します。

-

立ち上がり動作:股関節と膝関節の伸展を同時に行い、立ち上がります。この際、股関節が内転しないよう、外転筋の活性化を意識します。

-

立位の安定化:立位に移行したら、重心が左右均等になるよう調整します。必要に応じて、鏡を使用して視覚的フィードバックを提供します。

立ち上がり動作の補助と修正

丸山さん:「先生、この手順を行っても、患者さんによっては股関節が内転しすぎたり、体が片側に傾いたりしてしまうことがあります。その場合はどのように対応すればよいですか?」

金子先生:「そうですね。患者さんの動作を観察し、どのような代償動作が生じているかを正確に評価することが重要です。例えば、以下のようなケースが考えられます。」

| 観察される問題 | 原因 | 修正アプローチ |

|---|---|---|

| 立ち上がり時に股関節が過度に内転する | 内転筋の過活動、外転筋の筋力低下 | 外転筋(中殿筋・小殿筋)強化、内転筋ストレッチ、ゴムバンドを使用した軽度の外転抵抗運動 |

| 非麻痺側へ過度に体重をかけて立ち上がる | 麻痺側への荷重恐怖、体幹の非対称性 | 麻痺側への体重シフト訓練、鏡を用いた視覚的フィードバック、立位での重心移動訓練 |

| 体幹が後方に傾き、膝が十分に伸展しない | 体幹前傾の不足、膝伸展筋群の弱化 | 体幹前傾の指導(胸を張る、骨盤を前傾させる)、膝伸展運動(レッグプレスやスクワットの軽負荷練習) |

| 立ち上がり時にバランスを崩しやすい | 股関節周囲筋の協調性低下、固有受容感覚の低下 | バランス練習(バランスボード、片足立ち練習)、ステップ練習 |

着座動作の指導と修正

丸山さん:「では、着座の際に注意すべきポイントはありますか?」

金子先生:「着座(Stand-to-Sit, STS)動作も重要ですね。健常者では股関節を適切に屈曲させながらゆっくり座ることができますが、脳卒中患者さんでは以下のような問題が生じやすいです。」

-

急に座ってしまう(ドスンと座る)

- 原因:大腿四頭筋や股関節伸展筋の遠心性収縮が不足

- 対策:ゆっくり座る練習(段階的に停止する)、セラピストが軽く支えてコントロールを促す

-

股関節が過度に外転してしまう

- 原因:股関節外転筋の過活動、内転筋の筋力低下

- 対策:股関節を軽く内転位に誘導しながら着座を行う

-

体幹が後方へ倒れる

- 原因:腹筋・脊柱起立筋の協調性低下

- 対策:体幹を前傾させ、腹筋の活動を促しながら座る

-

非麻痺側に体重をかけすぎる

- 原因:麻痺側下肢への荷重不足

- 対策:座る直前に麻痺側へ少し荷重をかけ、均等な体重配分を意識する

実際のリハビリテーションの進め方

丸山さん:「実際のセッションではどのように進めると効果的でしょうか?」

金子先生:「以下のような流れで進めると良いでしょう。」

-

姿勢評価

- 立位・座位の左右差、骨盤の傾斜、重心位置を確認

- 筋力や関節可動域の評価(股関節外転・内転、膝伸展・屈曲など)

-

ウォーミングアップ

- 股関節周囲筋の軽いアクティブムーブメント

- 下肢への軽い荷重移動(立位で左右に体重移動)

-

基本動作練習

- 立ち上がり訓練

- 初期は手すりや補助具を使用し、徐々に補助を減らす

- 体幹前傾を意識しながら実施

- 着座訓練

- ゆっくりとコントロールしながら座る

- 途中で一時停止し、筋力の遠心性収縮を意識

- 立ち上がり訓練

-

応用練習

- 不安定な環境での立ち上がり・着座(クッションの上、バランスパッドの使用)

- ステップ動作の練習(立ち上がり後に前方・側方へのステップ)

- 目標指向型トレーニング(椅子からの立ち上がり後に物を取る、歩行へ移行する)

まとめ

金子先生:「脳卒中患者の立ち上がり・着座動作には、股関節の内転・外転位による影響が大きく関わります。内転しすぎるとバランスが崩れやすく、外転しすぎると筋活動が非効率になります。したがって、適切な股関節のポジションを意識したトレーニングが重要です。」

丸山さん:「なるほど、患者さんごとの姿勢や動作パターンをよく観察しながら、適切な修正を行うことが大事ですね。」

金子先生:「その通りです。次回は、これらの動作が歩行にどのように影響を与えるかについても詳しく学んでいきましょう。」

論文内容

カテゴリー

バイオメカニクス

タイトル

スクワット動作中の健常成人のパテラと股関節安定筋の活動

Muscular activity of patella and hip stabilizers of healthy subjects during squat exercises.

?PubMed Felício LR Rev Bras Fisioter. 2011 May-Jun;15(3):206-11.

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・立ち上がり動作の股関節外転筋・内転筋の運動力学的データを知りたいと思いデータベースを検索していたところ、スクワット動作がある程度立ち上がり前額面に近い動作であると述べられており、今回スクワット動作中の股関節外転筋について着目した論文を読むことにした。

内 容

背景・目的

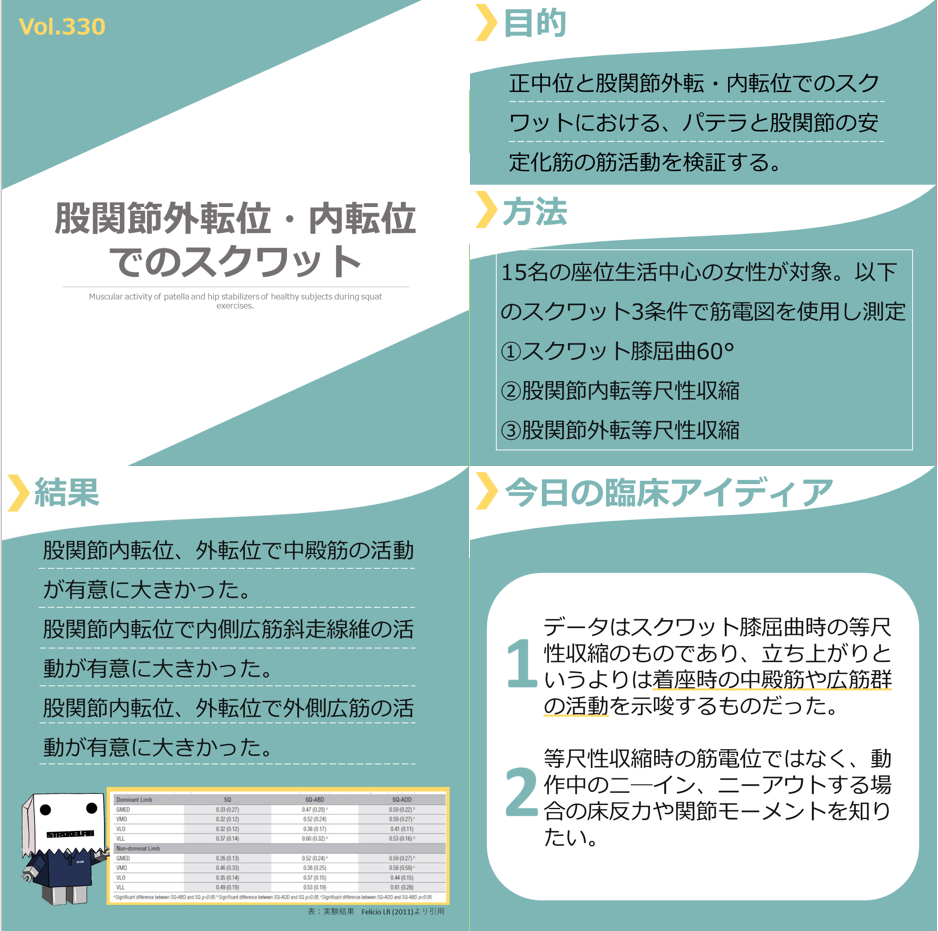

・本論文は正中位スクワットと股関節外転・内転位でのスクワットにおける、パテラと股関節の安定化筋の筋活動を検証する。

方法

・15名の座位生活中心の女性(膝関節痛なし)

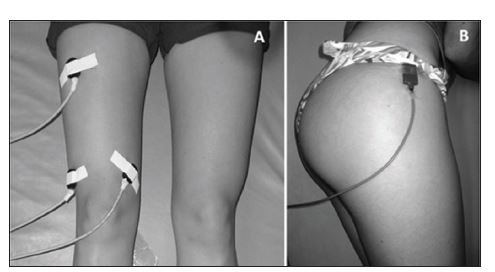

・内側広筋斜走線維(VMO)、外側広筋斜走線維(VLO)、長外側広筋(VLL)、中殿筋(GMED)に筋電図の電極を貼付した。

図:電極貼付位置 Felício LR (2011)より引用

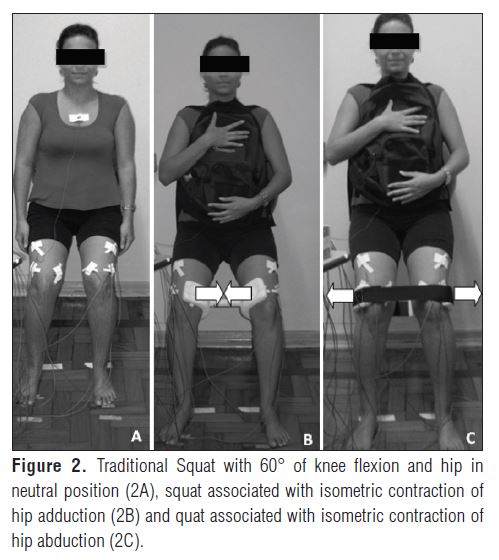

・正中位のスクワット、体重の25%の錘を負荷し、背部と壁どボールを挟んだ状態で股関節外転位、内転位のスクワットの計3種類のスクワットを行った。

図:スクワット3条件 Felício LR (2011)より引用

① スクワット膝屈曲60°

② ①に股関節内転等尺性収縮

③ ①に股関節外転等尺性収縮

・それぞれの条件に対し、膝屈曲位で6秒間静止のスクワットを3回行った。

結果

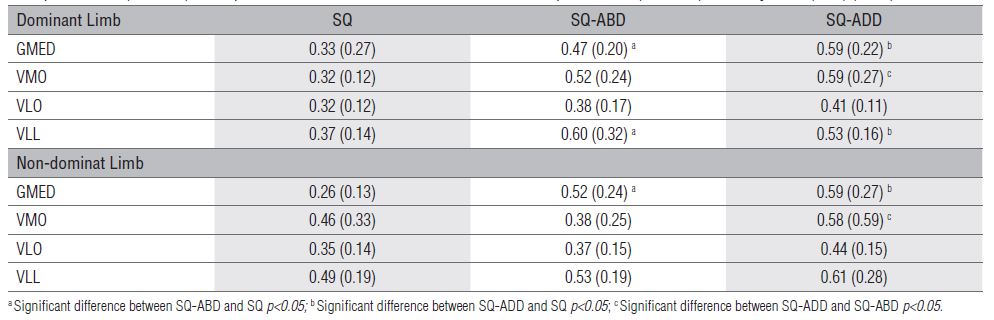

表:実験結果 Felício LR (2011)より引用

・股関節内転位、外転位でGMEDの活動が有意に大きかった。

・股関節内転位でVMOの活動が有意に大きかった。

・股関節内転位、外転位でVLLの活動が有意に大きかった。

私見・明日への臨床アイデア

・データはスクワット膝屈曲時の等尺性収縮のものであり、立ち上がりというよりは着座時の中殿筋や広筋群の活動を示唆するものだった。

・等尺性収縮時の筋電位ではなく、動作中の二―イン、ニーアウトする場合の床反力や関節モーメントを知りたい。

股関節の姿勢を意識した立ち上がり指導-患者との会話形式-

以下は、脳卒中患者に対する股関節(大腿骨)の姿勢を意識した立ち上がり指導を患者との会話形式で行う手順の一例です。

リハビリ担当者(PT):

「こんにちは、今日は立ち上がりの練習を行いますね。股関節や足の使い方に注意しながら、しっかり立ち上がれるようにしていきましょう。立ち上がりは体全体を使う動作ですが、特に股関節の姿勢がとても重要です。」

患者さん:

「はい、わかりました。どのように意識すればいいですか?」

リハビリ担当者(PT):

「まず、立ち上がる前に椅子に座っている状態から少し体を前に傾けて、足の位置を確認しましょう。足は肩幅より少し広めに開き、膝がつま先と同じ方向に向いていることを確認します。股関節と膝がしっかりと正しい位置にあることが大事です。」

患者さん:

「足を広げて、膝がつま先と同じ方向ですか?」

リハビリ担当者(PT):

「そうです。膝が内側に入ったり、外に開いたりしないように気をつけてください。正しい姿勢を取ることで、股関節の負担を減らし、立ち上がりやすくなります。それでは、足元が整ったら次に、体の前傾姿勢を意識しましょう。」

患者さん:

「体を前に傾けるのですね。」

リハビリ担当者(PT):

「はい、少しお腹を前に突き出すように、胸を少し前に倒して体重を足の裏にかけます。このとき、股関節が少し曲がる感じになります。お尻を後ろに引かないようにしながら、上半身を少し前に倒して、体重が前にかかるようにしましょう。立ち上がりの動作をスムーズにするためには、体重移動が大事なんです。」

患者さん:

「なるほど、体を前に倒すことで、股関節にかかる力が変わるのですね。」

リハビリ担当者(PT):

「その通りです!では、次に腕を使って立ち上がる準備をしましょう。手を椅子の側面に置いて、体を支えながら少し力を入れてください。その後、ゆっくりとお尻を持ち上げるようにして、立ち上がる動作を始めます。」

患者さん:

「手で押しながら、体を持ち上げるのですね。」

リハビリ担当者(PT):

「そうです、でも大事なのは、腕だけに頼らず、股関節の筋肉を使うことです。足の裏全体、特にかかとと足の指をしっかり地面に押しつけて、足で力を入れて立ち上がりましょう。足の指に少し力を入れることで、股関節が上手く使えるようになりますよ。」

患者さん:

「足の指にも力を入れるんですね。」

リハビリ担当者(PT):

「はい、股関節を意識するためには、足の指と足裏をしっかり使うことが鍵です。それから、立ち上がるときには、体をまっすぐに保つことも大切です。最初に前に傾けた体を、立ち上がるときにゆっくりと元に戻していきます。」

患者さん:

「立ち上がるときに、背筋を伸ばしていくんですね。」

リハビリ担当者(PT):

「その通り!立ち上がる動作が終わるときには、しっかりと腰を伸ばして、胸を張るようにしましょう。股関節がしっかりと伸びて、姿勢が良くなると、立ったときの安定感が増します。」

患者さん:

「わかりました。股関節をしっかり使って、足元に力を入れて、最後は姿勢を保つんですね。」

リハビリ担当者(PT):

「その通りです。今一度、確認しながら実際に立ち上がりの動作をやってみましょう。私がサポートしますので、ゆっくりやってみてください。」

患者さん:

「はい。」

リハビリ担当者(PT):

「では、まず足を広げて膝がつま先と同じ方向を向いていることを確認してください。今度は少し前に体を倒して、股関節を曲げるようにして、お尻を少し上げていきます。腕を使いながら、足でしっかりと力を入れて立ち上がります。大丈夫ですか?」

患者さん:

「少し足に力を入れている感じがします。」

リハビリ担当者(PT):

「いい感じですね。立ち上がったときに、胸をしっかり張って背筋を伸ばして、股関節が伸びるのを感じてください。あとは、姿勢を保つことができたら、少しずつ練習を重ねて、無理なく立ち上がれるようになっていきます。」

患者さん:

「だんだん慣れてきました。少しずつできそうな気がします。」

リハビリ担当者(PT):

「素晴らしい!焦らず、少しずつ体に覚えさせていきましょうね。」

このように、患者さんに股関節の姿勢や体重移動を意識しながら立ち上がり動作を指導することで、効率的に立ち上がりができるようになります。

下肢の姿勢を意識した立ち上がり練習は、脳卒中患者における機能回復を促進するために非常に重要です。特に、下肢の関節の使い方や筋力のバランス、体幹の安定性が関わるため、新人療法士にとってはその指導方法を理解し、適切なアプローチを取ることが求められます。以下に、新人療法士が下肢の姿勢を意識した立ち上がり練習を指導する際の注意点とポイントを専門的に説明します。

1. 立ち上がりに必要な下肢の運動機能を理解する

下肢の姿勢を意識した立ち上がり動作では、股関節、膝関節、足関節を適切に使用することが求められます。それぞれの関節がどのように機能し、協調的に働くのかを理解することは指導の基本です。

- 股関節: 股関節は立ち上がり動作で最も重要な役割を果たします。立ち上がるときには、股関節の屈曲が必要ですが、その後、股関節の伸展が続き、体を垂直に立ち上げます。このとき、股関節を使って重心をしっかりと前に移動させることが重要です。

- 膝関節: 膝関節は、座位から立ち上がるときに屈曲し、その後、膝を伸ばして体を引き上げます。膝の伸展に対しても意識を持ち、過度な膝の屈曲や不安定な膝の動きがないように注意します。

- 足関節: 足関節は、立ち上がり時にしっかりと床を踏みしめ、体重を支えるために大きな役割を果たします。足の指をしっかりと使い、足裏全体を床に押し付けるように意識させることが大切です。

これらの関節の役割を理解し、患者に対して適切な姿勢を指導することが、立ち上がり練習の成功に繋がります。

2. 正しい足の配置と膝の方向を意識する

立ち上がりの最初のステップとして、足の配置が非常に重要です。患者が立ち上がりやすくするために、足元の位置や膝の方向を注意深く確認する必要があります。

- 足の位置: 足は肩幅程度に広げ、つま先が軽く外向きにすることで、膝の動きをスムーズにします。つま先が内向きにならないようにし、膝が内側に入らないように指導します。膝がつま先と同じ方向を向くように意識しましょう。

- 膝の方向: 立ち上がり動作において、膝は必ずつま先と同じ方向に動くべきです。膝が内向きや外向きに動くと、股関節や膝関節に余計な負担がかかり、立ち上がりが不安定になります。これを防ぐため、患者には膝を意識して動かすように指導します。

足の位置と膝の方向を正しく設定することが、立ち上がり時に安全かつ効果的な動作を促進します。

3. 上半身の前傾と体重移動を意識する

立ち上がり動作では、下肢だけでなく、上半身の姿勢も重要です。特に、体重の移動と上半身の前傾がしっかり行われることで、立ち上がりがスムーズに行われます。

- 前傾姿勢の重要性: 立ち上がる際、上半身を少し前に傾けることが大切です。この前傾姿勢を取ることで、股関節がしっかりと曲がり、足の裏にかかる重心を前方に移動させることができます。このとき、腰が丸まったり、背中が反りすぎたりしないように注意しましょう。

- 体重の移動: 体重を足元にしっかりと移動させ、かかとと足指で地面を押す意識を持たせることが重要です。これにより、下肢の筋肉(特に大腿四頭筋や臀部の筋肉)が活性化し、立ち上がりが楽になります。

体重移動と上半身の前傾を正しく意識させることで、患者は安定した立ち上がり動作を習得できます。

4. サポートの仕方と段階的指導

立ち上がりの練習を行う際には、患者の状態に応じてサポートを行うことが重要です。特に、最初は手を添える程度のサポートが必要ですが、徐々に自力で立ち上がる能力を高めていくことを目指します。

- 初期段階: 立ち上がりの動作をサポートする際には、患者の上半身を支えるために腰部や背中に軽く手を添えることが一般的です。また、患者の膝を軽く押さえることで、膝関節が安定しやすくなります。

- 中期段階: サポートを少しずつ減らし、患者が自力で立ち上がることを意識させます。立ち上がる際の体重移動や前傾姿勢をしっかりとサポートすることで、自信を持たせながら練習を行います。

- 最終段階: 完全に自力で立ち上がれるようになった段階では、患者に自己調整の方法を教え、立ち上がり動作をスムーズに行えるようにします。この段階では、動作を細かく指導し、患者が意識的に下肢を使えるようにします。

サポートの量を段階的に減らし、患者の自立を促すことが大切です。

5. 患者の状態に応じたアプローチ

脳卒中患者の状態によっては、片麻痺がある場合や筋力が弱い場合があります。このような場合には、特別な配慮が必要です。

- 片麻痺の患者: 麻痺側を無理に使わせるのではなく、健側を主に使いつつ、麻痺側も少しずつ支えるように指導します。片麻痺の患者には、麻痺側の足を少し前に出して支えることを意識させ、股関節や膝関節をゆっくり動かすことを提案します。

- 筋力低下の患者: 下肢の筋力が低下している場合、立ち上がり時に必要な筋肉を強化する運動を組み合わせて練習を行います。大腿四頭筋や臀部の筋肉を強化するためのエクササイズを取り入れることが効果的です。

患者の状態を見極め、適切なアプローチを選択することが必要です。

6. 注意点と確認すべきポイント

- 膝や股関節の過伸展を防ぐ: 立ち上がり時に膝や股関節が過度に伸びることがないように注意します。過伸展は関節に不必要な負担をかけ、痛みや変形を引き起こす可能性があります。

- 安全性の確保: 立ち上がりの練習中には、患者が転倒しないように安全な環境を整え、必ずサポートをしながら行います。特に初めて行う場合は、患者が安心できるように声をかけてサポートします。

結論

下肢の姿勢を意識した立ち上がり練習は、患者の自立を促進し、機能回復に大きく貢献します。新人療法士は、患者の状態に応じて適切なサポートと指導を行い、患者が自分で立ち上がる自信を持てるように導くことが求められます。上記のポイントを踏まえながら、立ち上がり動作の指導を行うことで、より効果的なリハビリが可能となります。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2012~2014:イギリス(マンチェスター2回,ウェールズ1回)にてボバース上級講習会修了 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 現在計 9万人超え 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024)