【2025年版】単関節筋とニ関節筋の役割:脳卒中リハビリにおける効率的アプローチ方法まで解説

脳卒中リハビリにおける単関節筋と二関節筋の役割

登場人物

-

金子先生(リハビリテーション医師):脳卒中リハビリの専門医

-

丸山さん(新人療法士):経験が浅く、神経筋機能について学びながらリハビリを実践中

1. 単関節筋と二関節筋の基本的な違い

丸山

「金子先生、脳卒中患者さんのリハビリで単関節筋と二関節筋の違いを意識することが重要だと聞いたのですが、それぞれの役割について詳しく教えていただけますか?」

金子

「いい質問ですね。まず、単関節筋(monoarticular muscle)と二関節筋(biarticular muscle)の基本的な違いを確認しましょう。」

| 筋の種類 | 定義 | 代表的な筋 | 主な機能 |

|---|---|---|---|

| 単関節筋 | 1つの関節をまたぐ筋 | 内側広筋、外側広筋、ヒラメ筋 | 関節単独の動きに特化 |

| 二関節筋 | 2つの関節をまたぐ筋 | 大腿直筋、ハムストリングス、腓腹筋 | 運動の効率化、力の伝達 |

「単関節筋は“特定の関節の安定と動作に特化”し、二関節筋は“エネルギー伝達や協調動作”に関与しています。」

2. 脳卒中患者における筋活動の特徴

丸山

「では、脳卒中患者さんでは単関節筋と二関節筋にどのような影響が出るのでしょうか?」

金子

「脳卒中では二関節筋の過活動が問題になります。例えば、歩行時の大腿直筋やハムストリングスの過剰な活動が、膝の伸展や股関節の適切なコントロールを妨げます。」

| 症状・パターン | 影響を受ける主な筋群 | 臨床的な影響 |

| 屈曲シナジー | 上腕二頭筋、上腕筋、上腕三頭筋 | 肘の過剰な屈曲 |

| 伸展シナジー | 大腿直筋、腓腹筋、ハムストリングス | 股・膝関節の過剰伸展 |

「二関節筋の過活動により、単関節筋の活動低下が起こり、運動パターンの非効率化につながります。」

3. 単関節筋を意識したリハビリアプローチ

① 選択的トレーニング

| ターゲット筋 | アプローチ方法 | 具体的なエクササイズ |

| 内側広筋・外側広筋 | 大腿直筋の影響を減らす | ニーエクステンション |

| ヒラメ筋 | 腓腹筋の影響を除く | シーテッドカーフレイズ |

| 上腕三頭筋(短頭) | 肘伸展の純粋な強化 | プッシュダウン |

② 二関節筋の影響を抑えるポジショニング

-

股関節屈曲位での膝伸展トレーニング(大腿直筋の活動抑制)

-

肘屈曲位での上腕三頭筋短頭のトレーニング(長頭の影響を排除)

4. 実際の患者さんとのリハビリ会話

丸山(療法士)

「○○さん、膝がしっかり伸びない原因として、大腿直筋という二関節筋が過剰に働いている可能性があります。今日は内側広筋を意識してトレーニングしましょう!」

患者

「なるほど、意識してみます。でもどうやって?」

丸山

「座った状態で、股関節をあまり曲げずに、ゆっくり膝を伸ばしてください。膝の内側を意識してみましょう。」

患者

「確かに、いつもよりスムーズに伸びる気がします!」

丸山

「いいですね!この感覚をしっかり覚えて、他の動作にも活かしていきましょう!」

5. まとめ:臨床応用のポイント

✅ 単関節筋をターゲットにし、二関節筋の過活動を抑制

✅ 適切なポジショニングとエクササイズで、患者に意識づけを行う

✅ 筋シナジーの再構築を意識し、歩行・リーチ動作を改善

「この視点を持つことで、より効果的なリハビリが可能になります。単関節筋と二関節筋のバランスを考えながら、アプローチを工夫していきましょう!」

論文内容

カテゴリー

バイオメカニクス

タイトル

ヒトの多関節下肢伸展時における単関節筋の制御

The control of mono-articular muscles in multijoint leg extensions in man.

?PubMed van Ingen Schenau GJ J Physiol. 1995 Apr 1;484 ( Pt 1):247-54.

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・単関節筋、二関節筋の役割を知りたいため

内 容

背景・目的

・動物、ヒトの上下肢の研究から、二関節筋は複雑かつ課題依存的な活動を示し、単関節筋は基本的な屈伸作用を呈すると言われている。

・単関節筋の運動神経を皮膚上から刺激すると、反応は興奮と抑制のどちらかとなる。しかし、二関節筋では課題依存性があり、興奮から抑制に逆転したり、その逆を呈したりと複雑な反応を示す。

・バイオメカニクス的解析による仮説によると、二関節筋は関係する二関節の力の分配を担い、単関節筋は力を生み出す筋と言われている。

・本論文は単関節筋の活動をサイクリング動作にて研究する。

方法

・6名の健常成人

・自転車エルゴメータを使用

・大腿直筋、大殿筋、外側広筋、内側広筋、大腿二頭筋長頭、半腱様筋、腓腹筋内側頭、ヒラメ筋に筋電図の電極を貼付した。ランドマークにマーカーを付け、動画解析をした。

結果

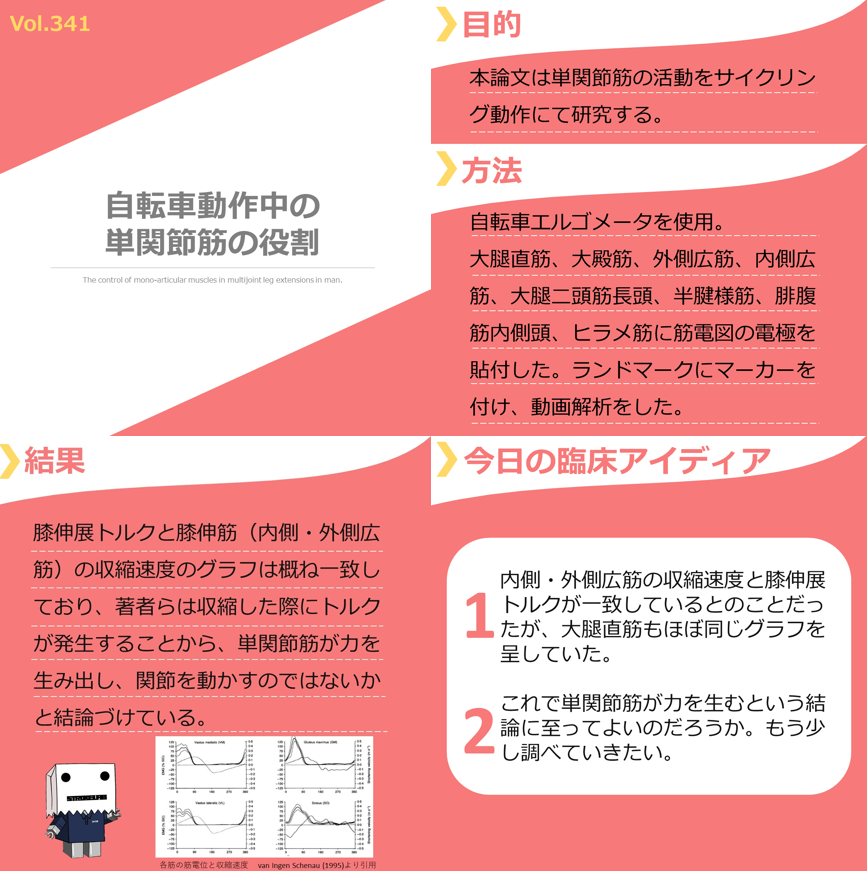

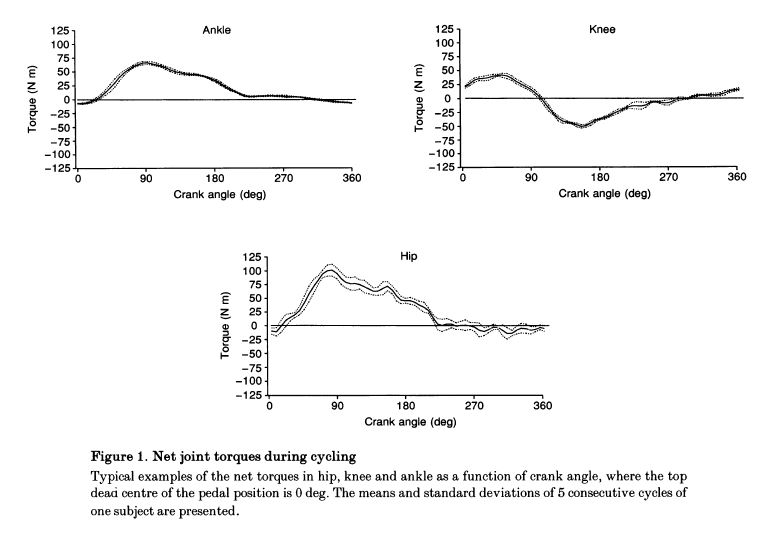

図:エルゴメータ中の関節トルク van Ingen Schenau (1995)より引用

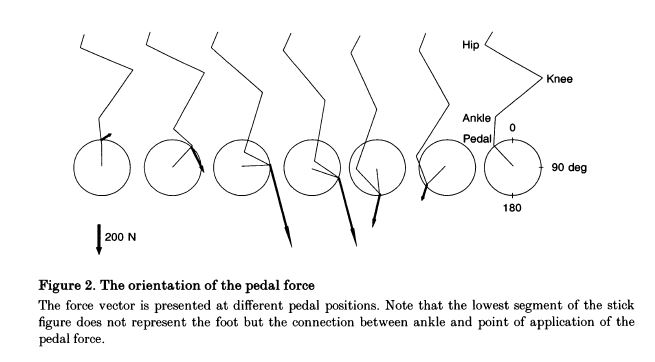

図:ペダルにかかる力 van Ingen Schenau (1995)より引用

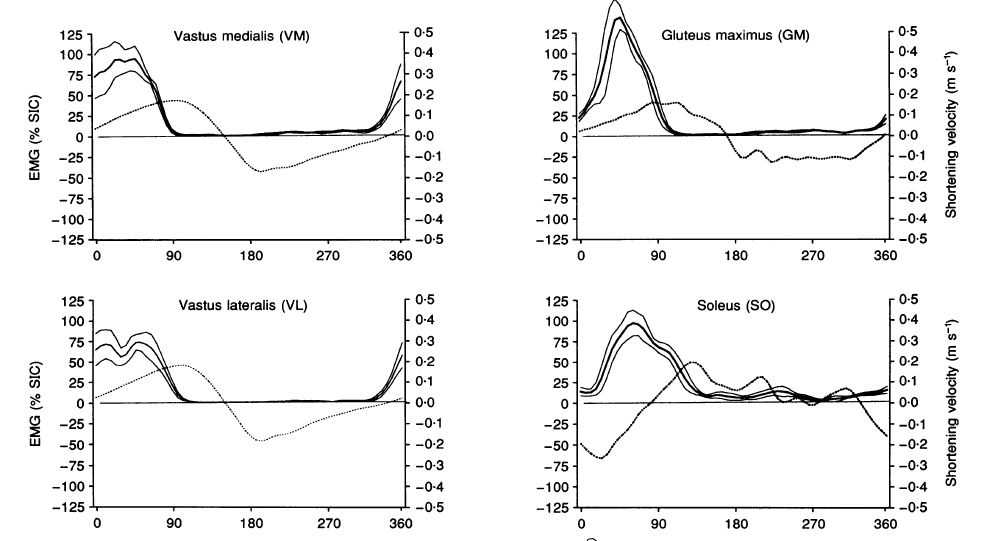

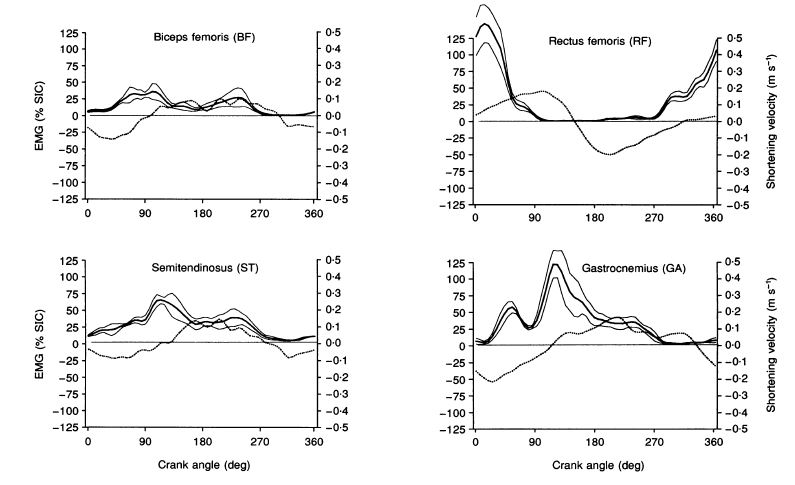

図:各筋の筋電位と収縮速度 van Ingen Schenau (1995)より引用

・股関節、足関節のトルクは0°~180°まで伸展トルクがみられ、以降0付近を通った。膝関節は0°~90°まで伸展トルク、90°~180°近くまで屈曲トルクを示した。

・膝伸展トルクと膝伸筋(内側・外側広筋)の収縮速度のグラフは概ね一致しており、著者らは収縮した際にトルクが発生することから、単関節筋が力を生み出し、関節を動かすのではないかと結論づけている。

患者との会話形式で学ぶ:単関節筋を意識した脳卒中リハビリ

9病室にて

療法士(以下、T):「〇〇さん、今日は立ち上がりと歩行の練習をしていきます。特に、単関節筋を意識して動作を安定させることが目標です。」

患者(以下、P):「単関節筋?それは何ですか?」

T:「筋肉には関節を一つだけまたぐ単関節筋と、二つ以上またぐ二関節筋があります。例えば、大腿四頭筋の中の大腿直筋は股関節と膝関節の両方をまたぐ二関節筋ですが、内側広筋や外側広筋は膝関節だけを動かす単関節筋です。」

P:「なるほど。単関節筋を意識すると、何が良いのですか?」

T:「脳卒中後の患者さんでは、二関節筋が過剰に働くことで、膝や足首の動きがうまくコントロールできなくなることがあります。単関節筋を意識して使うことで、より効率的で安定した動作が可能になります。」

立ち上がり動作のリハビリ

T:「では、まず立ち上がりの練習から始めますね。ポイントは、大腿四頭筋の単関節筋である内側広筋を意識して膝を伸ばし、股関節を適切に使うことです。」

P:「具体的にはどうすれば良いですか?」

T:「まず、椅子に座った状態で足を肩幅程度に開き、膝を90度くらいに曲げます。そして、足裏全体を床につけてください。」

P:「こうですか?」

T:「はい。その状態から、上体を少し前傾させ、太ももに手を添えてください。次に、ゆっくりと膝を伸ばす意識で立ち上がります。このとき、太ももの前側の内側広筋に力が入っているのを感じてください。」

P:「あ、膝の内側が少し硬くなる感じがします。」

T:「そうです! その感覚を覚えておきましょう。次に、膝が内側に入らないように注意しながら、太ももを前に押し出すイメージで立ち上がります。」

P:「難しいけど、意識すると少し安定する気がします。」

T:「いいですね。繰り返し行うことで、単関節筋がしっかり働き、スムーズな立ち上がりができるようになります。」

歩行動作のリハビリ

T:「次は歩行練習です。歩くときには、特に腓腹筋(ふくらはぎの筋肉)が過剰に働き、足首がうまく動かせないことがあります。そのため、前脛骨筋(単関節筋)を意識して歩くことが大切です。」

P:「前脛骨筋ですか?」

T:「はい。すねの前側にある筋肉で、足首を上げる働きをします。これをしっかり使えると、つま先が引っかかりにくくなり、転倒リスクを減らせます。」

P:「どうすれば意識できますか?」

T:「まず、片足を一歩前に出すときに、足首を軽く持ち上げるイメージを持ちましょう。かかとから接地するように意識してください。」

P:「やってみます。(一歩前へ)…つま先が少し上がりにくいですね。」

T:「では、前脛骨筋を活性化するために、足首の上げ下げを数回行ってみましょう。」

P:「これならできます!」

T:「いいですね。その感覚を持ったまま、歩行動作を行いましょう。足を出すときに、すねの筋肉を意識することで、自然とスムーズな歩行ができるようになります。」

P:「確かに、少し歩きやすくなった気がします。」

T:「その感覚を維持しながら、歩行の練習を継続していきましょう。」

まとめ

T:「今日のポイントを整理しますね。立ち上がり動作では、大腿四頭筋の単関節筋である内側広筋を意識すること。歩行時には、前脛骨筋を活用し、足の運びをスムーズにすることが重要でした。」

P:「なるほど。意識するだけで動きが変わるんですね。」

T:「そうです! これからも意識しながらリハビリを続けていきましょう。」

P:「頑張ります!」

このように、単関節筋を意識したリハビリを行うことで、より効率的に動作の改善を図ることができます。

単関節筋と二関節筋を協調的に用いるリハビリの際の注意点

単関節筋(例:大腿四頭筋、ヒラメ筋)と二関節筋(例:大腿直筋、腓腹筋)を適切に協調させることは、脳卒中患者の運動機能回復において重要なポイントです。新人療法士がこのアプローチを実施する際、以下の点に注意する必要があります。

1. 二関節筋の過剰使用による誤学習

(1) 二関節筋の代償が起こるメカニズム

- 二関節筋は力の発揮が強く、単関節筋が弱い場合に代償的に優位に活動しやすい。

- 例えば、歩行時に腸腰筋が適切に働かないと、大腿直筋が過剰に収縮し、膝が不適切に伸びたままスイング相を迎える。

(2) 注意すべき代償動作

- 立ち上がり動作:大腿直筋が過剰に働くと、股関節伸展が不十分になり、膝折れのリスクが増加。

- 歩行時のスイング相:腓腹筋の過活動により、足関節が底屈しすぎ、つま先が引っかかりやすくなる。

➡ 対策:単関節筋(例:ヒラメ筋、大殿筋、ハムストリングス)を意図的に促通し、二関節筋とのバランスを調整する。

2. 動作のタイミングのずれ(相反抑制の影響)

(1) 相反抑制とは?

- 単関節筋と二関節筋が適切に機能するには、拮抗筋の適切な制御(相反抑制)が必要。

- 例:膝伸展時、ハムストリングス(拮抗筋)が適度に弛緩しないと、大腿直筋が過剰に活動し、歩行のぎこちなさが生じる。

(2) 相反抑制が適切に働かないとどうなるか?

- 運動麻痺により、ハムストリングスが弛緩しにくいと、大腿直筋の収縮がスムーズにできない。

- その結果、膝関節が適切にコントロールされず、歩行や立ち上がりで非効率な動作となる。

➡ 対策:

- PNFテクニック(例:ホールドリラックス)を活用し、拮抗筋の適切なリラクゼーションを促す。

- 協調性を高めるために、等速性収縮(例:ブリッジ運動)を用いる。

3. 共同収縮のバランスの崩れ

(1) 共同収縮とは?

- 単関節筋と二関節筋は、安定した関節運動を生み出すために共同収縮する。

- しかし、脳卒中患者では、過剰な共同収縮が生じやすく、スムーズな動作が阻害されることがある。

(2) 注意すべきポイント

- 歩行時の膝関節の制御:

- 大腿直筋とハムストリングスが同時に収縮しすぎると、膝が伸びきらず、スムーズな歩行が困難になる。

- 上肢のリーチ動作:

- 上腕二頭筋(ニ関節筋)が過剰に活動すると、肘が不適切に屈曲し、物を掴む動作がぎこちなくなる。

➡ 対策:

- リズム運動(例:メトロノームを活用)を取り入れ、協調性を高める。

- 動作のバイオフィードバックを使用し、視覚・聴覚を用いた調整を行う。

4. 単関節筋・二関節筋の負荷配分の調整

(1) 負荷のかけ方のミス

- 二関節筋を過剰に使うと、単関節筋の活動が抑制される可能性がある。

- 例:スクワット動作で大腿直筋が優位に働きすぎると、大殿筋やハムストリングスの活動が減少し、適切な股関節伸展が得られなくなる。

(2) 筋疲労の偏り

- 二関節筋は活動範囲が広いため、過剰な疲労が生じることがある。

- 例:腓腹筋が疲労しすぎると、ヒラメ筋の適切な活動が損なわれ、足関節の安定性が低下する。

➡ 対策:

- 単関節筋を先に活性化し、その後に二関節筋を動員するエクササイズを組み込む。

- 筋持久力を高めるため、アイソメトリック収縮(静的保持)を適宜加える。

5. 日常動作への適用

(1) 機能的なトレーニングの重要性

- リハビリ室内だけで適切な協調運動ができても、日常動作に適用できなければ意味がない。

- 例:立ち上がり動作のトレーニングが適切でも、自宅の環境(柔らかいソファなど)で再現できないと機能的な改善につながらない。

(2) 環境設定の工夫

- 二関節筋と単関節筋のバランスを考慮し、異なる状況での運動を練習することが重要。

- 例:

- 段差昇降訓練で腓腹筋とヒラメ筋の協調性を強化。

- 異なる高さの椅子を使った立ち上がり訓練で、大腿直筋・ハムストリングス・大殿筋の適切な活動を促す。

➡ 対策:

- 様々な環境で動作を試し、患者が適応できるか評価する。

- 介入後のホームエクササイズを設計し、継続的なトレーニングを促す。

まとめ

単関節筋と二関節筋の協調的な活用を促すためには、代償動作の抑制・タイミングの調整・負荷配分の最適化・機能的応用が重要です。新人療法士は、誤ったパターンが定着しないよう、運動の質や感覚フィードバックを適切に調整し、リハビリを進める必要があります。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2012~2014:イギリス(マンチェスター2回,ウェールズ1回)にてボバース上級講習会修了 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 現在計 9万人超え 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024)