【2025年最新版】腹横筋の機能解剖と片麻痺患者の特徴とは?脳卒中リハビリにおける効果的アプローチと実践的介入法を徹底解説!

論文を読む前に

ある日の午後、リハビリテーション室では、新人療法士の丸山さんが、リハビリテーション医師の金子先生から「腹横筋の機能解剖、特徴、そして脳卒中患者における治療アプローチ」についての講義を受けていました。

金子先生:「丸山さん、今日は腹横筋について詳しくお話ししましょう。まず、その解剖学的特徴から始めます。」

腹横筋の解剖学的基礎

腹横筋(Transversus Abdominis, TrA)は、腹部の最も深層に位置する筋肉で、体幹を前方から後方へ包み込むように走行しています。その筋線維は水平に走り、腹部の内臓を支えるとともに、体幹の安定性を提供します。

起始:

- 第7~12肋軟骨の内面

- 腰椎の横突起

- 腸骨稜の前2/3

- 鼠径靭帯の外側1/3

停止:

- 白線(Linea Alba)

- 恥骨結合

- 恥骨線

神経支配:

- 下部5つの肋間神経

- 肋下神経

- 腸骨鼠径神経(L1)

- 腸骨下腹神経(L1)

金子先生:「腹横筋は、腹圧を高めることで体幹の安定性をサポートし、呼吸の際には呼気を補助します。また、他の体幹筋と協調して、動作中の腰部や骨盤の安定性を確保します。」

腹横筋の機能とバイオメカニクス

腹横筋は、体幹の深層筋として、以下の機能を持っています:

- 腹圧の維持:腹腔内圧を高め、内臓を適切な位置に保持します。

- 体幹の安定化:他のコアマッスルと連携し、腰椎や骨盤の安定性を提供します。

- 呼吸の補助:強制呼気や咳、排便時に活動し、呼気を補助します。

- 体幹の回旋:片側の収縮により、同側への体幹回旋を助けます。

金子先生:「腹横筋の適切な機能は、姿勢の維持や動作の効率性に直結します。特に、腹圧の調整や体幹の安定化は、日常生活動作やスポーツパフォーマンスにおいて重要です。」

脳卒中患者における腹横筋の特徴

脳卒中患者では、中枢神経系の損傷により、腹横筋の活動パターンが変化し、姿勢制御やバランス能力に影響を及ぼすことがあります。具体的には、腹横筋の遅延や不十分な収縮が観察され、これが転倒リスクの増加や動作の非効率性につながる可能性があります。

金子先生:「脳卒中患者では、腹横筋の活動が遅れたり、十分に収縮しなかったりすることがあります。これにより、姿勢制御が不安定になり、転倒のリスクが高まることが報告されています。」

腹横筋のリハビリテーションアプローチ

脳卒中患者における腹横筋の機能改善を目指したリハビリテーションには、以下のような方法があります。

1. 正中感覚入力を用いたアプローチ

ストレッチポールなどを用いて正中感覚を入力することで、腹横筋の収縮力や姿勢アライメントの改善が期待できます。大島らの研究では、ストレッチポール上でのエクササイズ後、腹横筋の収縮力が向上し、姿勢の正中位指向性が改善されたと報告されています。

2. 立位での体幹筋への介入

立位でのリハビリテーションでは、胸腰筋膜を含めた多裂筋や腹横筋へのアプローチが効果的です。特に、立位での体幹筋の活性化は、日常生活動作の改善に直結します。

3. 深部腹筋の選択的エクササイズ

深部腹筋、特に腹横筋を選択的に活性化するエクササイズは、体幹の安定性向上に寄与します。Leeらの研究では、深部腹筋の選択的運動と腰椎安定化運動が、腹横筋の厚さと姿勢保持に効果的であると示されています。

エビデンスのまとめ

以下に、脳卒中患者の腹横筋に関する主な研究結果をまとめます。

| 研究 | 主な結果 |

|---|---|

| 大島ら(2014) | ストレッチポールを用いた正中感覚入力により、腹横筋の収縮力が向上し、姿勢アライメントが改善された。 |

| Leeら(2015) | 深部腹筋の選択的運動と腰椎安定化運動が、腹横筋の厚さと姿勢保持に効果的であった。 |

金子先生:「これらのエビデンスを踏まえると、脳卒中患者のリハビリテーションにおいて、腹横筋の機能改善を目指したアプローチは非常に重要です。適切なエクササイズや介入を組み合わせることで、患者さんの姿勢制御やバランス能力の向上が期待できます。」

金子先生:「それでは、実際に脳卒中患者に対する腹横筋のリハビリテーションをどのように進めるのか、具体的なエクササイズとそのポイントについて解説していきます。」

1. 腹横筋の活性化エクササイズの導入

(1) ドローイン(腹横筋の選択的収縮)

目的:

・腹横筋の選択的収縮を促し、体幹の安定性を高める。

・多裂筋や横隔膜との協調的活動を引き出す。

方法:

① 仰臥位または座位でリラックスした状態を作る。

② 鼠径部の内側を軽く触れながら、息を吸った後にゆっくり吐きながら、おへそを背骨に向かって引き込む。

③ 腹直筋に力が入りすぎないように注意し、数秒間保持する(5~10秒)。

④ 10回×2~3セット実施。

エビデンス:

Hodgesら(2003)によると、ドローインは腹横筋を選択的に収縮させる効果があり、腰椎安定性の向上に寄与することが報告されている。

(2) 四つ這いでの腹横筋トレーニング

目的:

・四つ這いの不安定性を利用して、深部筋群(腹横筋・多裂筋)を活性化する。

・日常動作(起き上がり・歩行時のバランス)に応用しやすい。

方法:

① 四つ這い姿勢を取り、頭部から骨盤まで一直線になるように保持する。

② ゆっくりと呼吸しながら、腹部を軽く引き込み、骨盤を安定させる。

③ 可能であれば、片手や片足をゆっくり持ち上げ、バランスを維持する。

④ 10回×2~3セット実施。

エビデンス:

O’Sullivanら(2006)によると、四つ這いでの体幹トレーニングは腹横筋・多裂筋の協調的活動を促し、脳卒中患者のバランス改善に有効であるとされている。

(3) 立位での体幹安定化エクササイズ

目的:

・実際の歩行や日常生活動作に近い状態で腹横筋を鍛える。

・前庭系や視覚系とも連携しながらバランス能力を向上させる。

方法:

① 両足を肩幅に開いて立ち、軽く膝を曲げる。

② お腹を軽く引き込みながら、骨盤を安定させる。

③ ゆっくりと片足を持ち上げ、10秒間保持する。

④ 可能であれば、目を閉じたり、不安定な床(バランスパッドなど)で実施する。

⑤ 10回×2~3セット実施。

エビデンス:

Teyhenら(2014)は、立位でのバランストレーニングを組み合わせることで、腹横筋の活性化が促進されることを報告している。

2. 臨床での応用と考慮点

(1) 脳卒中後の体幹機能との関係

金子先生:「脳卒中患者では、特に片麻痺側の体幹筋が弱化しやすく、体幹の支持性が低下します。そのため、腹横筋を含む体幹の深部筋群を鍛えることが重要です。」

片麻痺患者の体幹筋活動の特徴

| 項目 | 片麻痺側 | 健側 |

|---|---|---|

| 腹横筋の収縮 | 低下 | 正常または過剰 |

| 多裂筋の活動 | 低下 | 正常または過剰 |

| 体幹の安定性 | 低下 | 代償動作の増加 |

丸山さん:「なるほど。片麻痺側では腹横筋の活動が低下しやすく、結果としてバランス保持が難しくなるんですね。」

金子先生:「その通りです。だからこそ、エクササイズによって体幹の安定性を高め、転倒リスクを減らすことがリハビリの重要な目標となります。」

(2) 臨床での応用ポイント

金子先生:「では、臨床で腹横筋トレーニングを行う際に、注意すべき点を挙げておきます。」

① 代償動作を抑える

→ 腹直筋や広背筋が過剰に働かないように注意する。

② 呼吸と連動させる

→ 腹横筋と横隔膜の協調を促すため、呼吸とエクササイズを組み合わせる。

③ 日常動作に応用する

→ 立位・歩行時の姿勢制御と関連づける。

丸山さん:「単に腹横筋を鍛えるだけではなく、日常動作とつなげることが重要なんですね。」

金子先生:「その通りです。腹横筋のトレーニングを通じて、最終的には患者さんがスムーズに立ち上がったり、歩いたりできるようになることが目標です。」

まとめ

| アプローチ | 目的 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| ドローイン | 腹横筋の選択的収縮 | 体幹安定性向上 |

| 四つ這いエクササイズ | 深部筋群の活性化 | バランス改善 |

| 立位バランストレーニング | 動作時の安定性向上 | 転倒リスクの低減 |

金子先生:「以上が、脳卒中患者における腹横筋のリハビリテーションについての概要です。次回は、実際の症例を交えながら、どのようにアプローチすべきかを詳しく見ていきましょう。」

丸山さん:「ありがとうございます!次回も楽しみにしています!」

論文内容

カテゴリー

バイオメカニクス

タイトル

腹横筋の厚さと姿勢保持に対する、深部腹筋の選択的運動と腰椎安定化運動の効果

Effects of selective exercise for the deep abdominal muscles and lumbar stabilization exercise on the thickness of the transversus abdominis and postural maintenance?PubMed Jung-seok Lee J Phys Ther Sci. 2015 Feb; 27(2): 367–370.

なぜこの論文を読もうと思ったのか?

・体幹コースにて腹圧に着目しながら起居動作へのアプローチを練習している。腹横筋の単一的な収縮と動作の中での腹横筋収縮を比較した論文をみつけ、どちらに効果があるのか知りたかったため読むことにした。

内 容

背景・目的

・コアの筋トレとして、①選択的に単一の筋を収縮させる方法と②動作を通して複合的に鍛える方法の2種類考えられる。

・①として腹部のドローインがあり、これは腹斜筋の活動を伴わず、選択的に腹横筋の収縮を促すことができる。

・②として不安定免での腰椎スタビライゼーションエクササイズがあり、骨盤と体幹の位置を修正しようとすることで体幹下部全体を高めることを目的とした運動である。

・本研究は腹部ドローイン(腹横筋の選択的収縮)と腰椎スタビライゼーションエクササイズを比較検討する。

方法

・30名の健常成人

・腹部ドローインは背臥位にて行った。引き込む量を被験者がフィードバックできるよう機器を用いて一定のドローインを促した。

・腰椎スタビライゼーションエクササイズとして、①背臥位にて頭部屈曲②サイドブリッジ③四つ這い位で対側上下肢挙上

・アウトカムとして(a)腹横筋の筋厚、(b)背臥位にて一側下肢をスイスボール上に置き、他側を挙上した姿勢の保持時間を計測した。介入前と介入5週後の比較とした。

結果

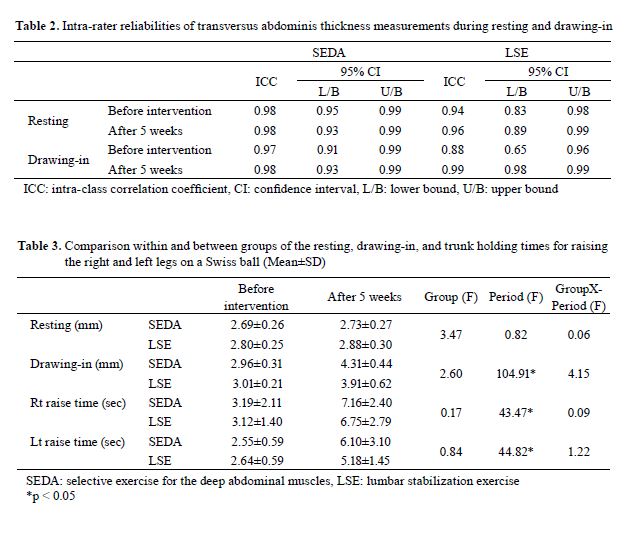

表:実験結果 Jung-seok Lee (2015)より引用

・(a)腹横筋の筋厚は介入前後、群間ともに有意差は見られなかった。

・(b)スイスボール上の姿勢保持は介入前後で数値の向上は見られたが、有意差はなかった。群間も有意差もなかった。

私見・明日への臨床アイデア

・腹部ドローイン、腰椎スタビライゼーションエクササイズともに結果はでなかった。腰椎スタビライゼーションエクササイズのような被験者がセルフで行う動作だけでは腹横筋の収縮や腹圧を高めることはおそらく難しいと思われる。

・臨床コースでは座位や起居動作などの基本動作に徒手的な操作を加えることで意図的に腹部内圧を高めさせる練習をしている。利用者様や患者様に同様の動作を行っていただくとしても、セラピストのハンドリングで何倍もの効果を出すことが私たちの役割ではないかと感じた。

脳卒中患者への腹横筋活性化エクササイズ指導

登場人物

- 丸山さん(新人療法士)

- 金子先生(リハビリテーション医師)

- 佐藤さん(68歳・脳卒中後の片麻痺患者)

場面:リハビリ室での初回エクササイズ指導

金子先生:「今日は、佐藤さんに腹横筋の活性化エクササイズを指導してもらいます。腹横筋は体幹の安定性を高め、立位や歩行をしやすくするために重要な筋肉です。」

丸山さん:「はい!佐藤さん、よろしくお願いします。今日は、お腹の奥にある腹横筋という筋肉を鍛えるトレーニングをやっていきます。お腹周りが安定すると、立ったり歩いたりするのが楽になりますよ。」

佐藤さん:「よろしくお願いします。でも、運動は久しぶりだから、できるかちょっと不安だなぁ。」

金子先生:「大丈夫ですよ。無理のない範囲でやっていきましょう。」

1. 仰臥位でのドローインエクササイズ

(目的:腹横筋を選択的に収縮させる)

丸山さん:「では、ベッドに仰向けになってください。膝を軽く曲げて、足を肩幅くらいに開きます。」

(佐藤さん、ゆっくりと仰向けになる)

丸山さん:「お腹に手を当てて、息をゆっくり吸ってください。」

佐藤さん:「ふぅ~…」

丸山さん:「次に、息を吐きながらおへそを背骨に向かって引き込むようにしてください。腰を浮かせたり、力を入れすぎたりしないように、ゆっくりやりましょう。」

佐藤さん:「お腹を引っ込める感じかな?」

丸山さん:「そうです!お腹の奥が少し硬くなるのを感じますか?」

佐藤さん:「あ、なんとなく…力が入ってる感じがする。」

丸山さん:「いいですね!その状態を5秒キープして、ゆっくり戻しましょう。1回休んだら、もう一度やってみましょう。」

(5回ほど繰り返し)

金子先生:「佐藤さん、少しずつ意識できるようになってきましたね。このドローインは、日常生活の動作を安定させるための基本になります。」

佐藤さん:「確かに、お腹の奥が動いてる感じがするなぁ。」

2. 四つ這いでの腹横筋トレーニング

(目的:不安定な状態での腹横筋の活性化)

丸山さん:「では、今度は四つ這いになってやってみましょう。」

(佐藤さん、ゆっくりと四つ這い姿勢をとる)

丸山さん:「ここでも、さっきと同じようにお腹を引き込む動きをやってみましょう。ただし、背中を丸めたり反らせたりしないように気をつけてください。」

佐藤さん:「よし、やってみるよ。」

(ゆっくり息を吐きながら、お腹を引き込む)

丸山さん:「そうです!お腹の奥に力が入るのを感じますか?」

佐藤さん:「うん、ちょっとだけ…でもバランス取るのが難しいな。」

金子先生:「そうですね。四つ這いになることで、腕や脚を使わずに体幹を安定させる必要がありますからね。この状態を10秒キープしてみましょう。」

(数回繰り返す)

佐藤さん:「お腹に力が入るのが少し分かる気がする。」

丸山さん:「いいですね!少し慣れたら、片手を前に伸ばす動きも試してみましょうか?」

佐藤さん:「ちょっと難しそうだけど…やってみる!」

(片手を前に伸ばしながら、腹横筋の安定性を高める)

3. 立位でのバランスエクササイズ

(目的:日常動作に近い形で腹横筋を活性化)

丸山さん:「最後に、立った状態でお腹の力を意識してみましょう。足を肩幅に開いて、少し膝を曲げてください。」

(佐藤さん、ゆっくりと立ち上がる)

丸山さん:「今、お腹を引き込むように意識しながら、片足を少しだけ浮かせてみてください。」

佐藤さん:「おっとっと…ちょっと難しいな。」

丸山さん:「そうですね。バランスを取るのが難しいと思います。でも、お腹に力を入れることで、少し安定するのを感じませんか?」

佐藤さん:「あ、確かに。お腹に意識を向けると、ちょっと安定するかも。」

金子先生:「そうなんです。このバランストレーニングを通じて、腹横筋を日常の動作に活かしていくことが大切です。」

まとめ

金子先生:「今日は、腹横筋を鍛えるための基本的なエクササイズを3つ行いました。」

| エクササイズ | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| ドローイン | 腹横筋の選択的収縮 | 体幹安定性の向上 |

| 四つ這いエクササイズ | 深部筋の協調性向上 | バランス改善 |

| 立位バランストレーニング | 動作時の安定性向上 | 転倒リスクの低減 |

佐藤さん:「最初は難しかったけど、やってるうちにお腹の奥が意識できるようになった気がします!」

丸山さん:「すごく良かったですね!これを続けることで、姿勢も安定していきますよ。」

金子先生:「次回は、これをさらに歩行動作に応用していきます。佐藤さん、引き続き頑張りましょう!」

佐藤さん:「はい!少しずつ頑張ります!」

おわりに

このように、脳卒中患者への腹横筋活性化エクササイズは、 基本的なドローイン→四つ這いでの安定化→立位での応用 という段階を踏むことで、より効果的に機能向上を促すことができます。臨床現場では、患者のレベルに合わせて進めることが重要です。

新人療法士が腹横筋活性化エクササイズを指導する際の注意点・ポイント

-

患者の姿勢アライメントを最初に整える

- 仰臥位や四つ這い、立位のいずれでも、 骨盤の前後傾や腰椎の過剰な湾曲を修正 し、中立位を確保することが重要。

- 例えば、仰臥位で腰が浮いている場合は 膝の下にクッションを入れる などの調整を行う。

-

呼吸と連動させることを強調する

- 腹横筋の活動は 呼吸と密接に関係 しているため、 吸気でリラックスし、呼気でドローイン を行うよう指導する。

- 過度に力んでしまうと 他の筋群(腹直筋や大腰筋)に頼る 可能性があるため、呼吸のコントロールを重視する。

-

代償動作を見逃さない

- 腰が浮く・肩がすくむ・顎が前に出る・股関節が過剰に屈曲する などの代償が起こりやすい。

- 代償が見られたら、 負荷を軽減する・ポジションを修正する などの対応を行う。

-

患者の感覚フィードバックを活用する

- 「お腹の奥に力が入る感じがしますか?」 といった質問を投げかけ、 患者自身が正しい感覚を認識できるようにする。

- 触覚フィードバックを活用する場合は、 患者の下腹部に軽く手を置いて誘導 するのも有効。

-

課題の難易度を段階的に調整する

- 初めは 仰臥位でのドローイン から開始し、徐々に 四つ這い→立位→動作課題 へと進める。

- 患者の状態に応じて、 難易度を下げる(サポートを追加)or 上げる(負荷を増やす) の判断を適切に行う。

-

注意を1つに絞って伝える

- 一度に 複数の修正点を指摘すると混乱を招く ため、まずは 最も重要なポイント のみに焦点を当てる。

- 例:「まずは、お腹をへこませる感覚をつかみましょう」→「次は呼吸と一緒にやってみましょう」など 段階的に指導 する。

-

実生活への応用を説明する

- 「このトレーニングを続けることで 立ち上がる時や歩く時の安定性が増しますよ」など、 日常生活の動作との関連性を説明 する。

- そうすることで、 モチベーションの向上 にもつながる。

-

視覚的フィードバックを活用する

- 鏡を使って 自分の姿勢を確認 させたり、動画を撮影して動きをチェック したりすることで、患者自身の気づきを促す。

- また、セラバンドやボールを用いたエクササイズ で 視覚的な目標を設定 するのも効果的。

-

エクササイズの「質」を重視する

- 回数をこなすことが目的ではなく、正しいフォームで行うことが重要。

- 疲労が見られたり、代償動作が出始めたら 無理に続けさせず休憩を入れる。

-

患者の体調・疲労度をこまめに確認する

- 脳卒中患者は 筋疲労が溜まりやすく、持久力が低いことが多い ため、 エクササイズの途中で体調を確認 する。

- 「少し休憩を入れましょうか?」「疲れていませんか?」と 適宜声掛けを行う。

- また、めまい・ふらつき・息苦しさなどの症状が出た場合は即中止 し、適切な対応を取る。

まとめ

新人療法士が脳卒中患者に腹横筋活性化エクササイズを指導する際は、単に「やり方を教える」だけではなく、 患者の姿勢・感覚・モチベーション・代償動作・疲労度を細かく観察しながら進める ことが求められます。

特に、呼吸と連動させること・代償動作を見逃さないこと・難易度を適切に調整すること は、効果的な指導のポイントとなります。

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

論文を読む前に

新人

論文内容

脳神経系論文に

明日への臨床アイデア

脳神経系論文に

新人療法士が音楽を用いたリハビリを行う際のポイント

新人療法リ

退院後のリハビリは STROKE LABへ

当施設は脳神経疾患や整形外科疾患に対するスペシャリストが皆様のお悩みを解決します。詳しくはHPメニューをご参照ください。

STROKE LAB代表の金子唯史が執筆する 2024年秋ごろ医学書院より発売の「脳の機能解剖とリハビリテーション」から

以下の内容を元に具体的トレーニングを呈示します。

STROKE LABではお悩みに対してリハビリのサポートをさせていただきます。詳しくはHPメニューをご参照ください

1981 :長崎市生まれ 2003 :国家資格取得後(作業療法士)、高知県の近森リハビリテーション病院 入職 2005 :順天堂大学医学部附属順天堂医院 入職 2012~2014:イギリス(マンチェスター2回,ウェールズ1回)にてボバース上級講習会修了 2015 :約10年間勤務した順天堂医院を退職 2015 :都内文京区に自費リハビリ施設 ニューロリハビリ研究所「STROKE LAB」設立 脳卒中/脳梗塞、パーキンソン病などの神経疾患の方々のリハビリをサポート 2017: YouTube 「STROKE LAB公式チャンネル」「脳リハ.com」開設 現在計 9万人超え 2022~:株式会社STROKE LAB代表取締役に就任 【著書,翻訳書】 近代ボバース概念:ガイアブックス (2011) エビデンスに基づく脳卒中後の上肢と手のリハビリテーション:ガイアブックス (2014) エビデンスに基づく高齢者の作業療法:ガイアブックス (2014) 新 近代ボバース概念:ガイアブックス (2017) 脳卒中の動作分析:医学書院 (2018) 脳卒中の機能回復:医学書院 (2023) 脳の機能解剖とリハビリテーション:医学書院 (2024)